— Par Dominique Widemann —

Judas, de Rabah Ameur-Zaïmeche. France. 1 h 39.

De « Wes wesh qu’est-ce qui se passe ? » au « Dernier Maquis » en passant par « les Chants de Mandrin », Rabah Ameur-Zaïmeche ne cesse de mettre en œuvre la puissance du cinéma pour faire bouger les lignes. Cette fois, il réinvente « Judas » et son rôle dans un film superbe.

D’entrée, l’immensité verticale d’une falaise de pierre confère au paysage une dimension mythologique. Nous éprouvons avec celui qui la gravit à pas d’homme la durée de l’ascension, la ferveur qui le hisse à un trou de roche élevé. Autour, le désert, étiques broussailles agitées par le vent, sentes tracées par les troupeaux. Judas (Rabah Ameur-Zaïmeche en personne) accueille Jésus (Nabil Djedouani) qui vient de regagner la terre de Judée où l’attendent ses disciples. Judas, le plus proche de ses compagnons de vie, le garde et le guide, assure l’intendance et le parcours de ce maître spirituel dont la lumière lui a toujours comblé l’âme. Cette lumière nous parvient par la plénitude joyeuse du regard de Judas, le soin fraternel de ses gestes quand il arrange autour du front de Jésus les plis d’un châle, oriente vers Jérusalem ses épaules qu’il vient de revêtir d’un manteau de laine et le contemple rejoignant son peuple, beau comme un fiancé.

New York – Le film cubain Conducta, du cinéaste Ernesto Daranas, a reçu une mention spéciale lors du gala de l’Association des Chroniqueurs du Spectacle de New York (ACE) durant la 47e édition de ses traditionnels prix.

New York – Le film cubain Conducta, du cinéaste Ernesto Daranas, a reçu une mention spéciale lors du gala de l’Association des Chroniqueurs du Spectacle de New York (ACE) durant la 47e édition de ses traditionnels prix.

À l’occasion du 120e anniversaire de la naissance du Cinématographe, l’Institut Lumière organise au Grand Palais à Paris une exposition inédite dédiée à leurs inventeurs Louis et Auguste Lumière.

À l’occasion du 120e anniversaire de la naissance du Cinématographe, l’Institut Lumière organise au Grand Palais à Paris une exposition inédite dédiée à leurs inventeurs Louis et Auguste Lumière.

On va voir

On va voir

Ce festival itinérant se déroule EN SIMULTANEE dans les départements de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane chaque année.

Ce festival itinérant se déroule EN SIMULTANEE dans les départements de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane chaque année.

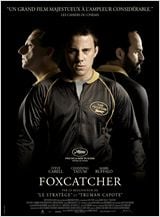

Inspiré d’une histoire vraie, Foxcatcher raconte l’histoire tragique et fascinante de la relation improbable entre un milliardaire excentrique et deux champions de lutte.

Inspiré d’une histoire vraie, Foxcatcher raconte l’histoire tragique et fascinante de la relation improbable entre un milliardaire excentrique et deux champions de lutte.

Gente de bien, de Franco Lolli. Colombie, France, 1 h 27. Ce premier long métrage d’un cinéaste colombien qui vit en France retrace le chemin difficile des relations

entre père et fils, entre réalisme et conte moral.

Gente de bien, de Franco Lolli. Colombie, France, 1 h 27. Ce premier long métrage d’un cinéaste colombien qui vit en France retrace le chemin difficile des relations

entre père et fils, entre réalisme et conte moral. — Par Roland Sabra —

— Par Roland Sabra — Synopsis : Au début des années 1970, Doc Sportello, un détective privé de Los Angeles, vit tranquillement au bord d’une plage et passe son temps à fumer des joints entre deux enquêtes. Alerté par Shasta Fay, son ancienne petite amie, il s’intéresse au cas de Mickey Wolfman, un milliardaire qui vient de disparaître. Son enquête l’amène à s’intéresser à une bande de motards violents et à de mystérieux projets immobiliers; Elle le met également en contact avec Christian «Bigfoot» Bjornsen, un policier qu’il connaît bien. Et qui déteste les hippies dans son genre…

Synopsis : Au début des années 1970, Doc Sportello, un détective privé de Los Angeles, vit tranquillement au bord d’une plage et passe son temps à fumer des joints entre deux enquêtes. Alerté par Shasta Fay, son ancienne petite amie, il s’intéresse au cas de Mickey Wolfman, un milliardaire qui vient de disparaître. Son enquête l’amène à s’intéresser à une bande de motards violents et à de mystérieux projets immobiliers; Elle le met également en contact avec Christian «Bigfoot» Bjornsen, un policier qu’il connaît bien. Et qui déteste les hippies dans son genre… A Madiana à partir du 13 mars 2015

A Madiana à partir du 13 mars 2015 Michèle Stephenson : American Promise est un documentaire. C’est un genre d’étude longitudinale, qui dure 13 ans. 13 ans de tournage, qui suit l’évolution, l’éveil de deux jeunes garçons noirs américains de l’âge de 5 ans jusqu’à la fin de leur cycle secondaire, à l’âge de 18 ans.

Michèle Stephenson : American Promise est un documentaire. C’est un genre d’étude longitudinale, qui dure 13 ans. 13 ans de tournage, qui suit l’évolution, l’éveil de deux jeunes garçons noirs américains de l’âge de 5 ans jusqu’à la fin de leur cycle secondaire, à l’âge de 18 ans. A partir du mois de mars dans le cadre de Ciné Bò Kay: « Le cinéma près de chez vous ! » plusieurs projections en salles ou en plein air, seront programmées tous les week-ends sur l’ensemble du territoire de l’ile.

A partir du mois de mars dans le cadre de Ciné Bò Kay: « Le cinéma près de chez vous ! » plusieurs projections en salles ou en plein air, seront programmées tous les week-ends sur l’ensemble du territoire de l’ile. En 2007 l’actrice franco-iranienne qui été apparue non voilée dans Mensonges d’Etat avait déjà suscité les réactions du régime. En faisant la une du magazine Égoïste, dans le plus simple appareil, la communauté iranienne a réagi, entre message politique et provocation.

En 2007 l’actrice franco-iranienne qui été apparue non voilée dans Mensonges d’Etat avait déjà suscité les réactions du régime. En faisant la une du magazine Égoïste, dans le plus simple appareil, la communauté iranienne a réagi, entre message politique et provocation. Le cinéma latino-américain s’écrit désormais au féminin. Claudia Sainte-Luce, Mexicaine de 31 ans, a fréquenté l’école de cinéma de Guadalajara et réalise ici son premier film. Encouragée par la réalisatrice argentine Paula Markovitch, elle a entrepris de rédiger un scénario, nourri de sa propre biographie.

Le cinéma latino-américain s’écrit désormais au féminin. Claudia Sainte-Luce, Mexicaine de 31 ans, a fréquenté l’école de cinéma de Guadalajara et réalise ici son premier film. Encouragée par la réalisatrice argentine Paula Markovitch, elle a entrepris de rédiger un scénario, nourri de sa propre biographie. Discrimination raciale, immigration, sexisme

Les lauréats des 87e Academy awards ont prononcé des discours militants très forts qui ont électrisé l’assistance et les cinéphiles. Voici les déclarations chocs à retenir.

Discrimination raciale, immigration, sexisme

Les lauréats des 87e Academy awards ont prononcé des discours militants très forts qui ont électrisé l’assistance et les cinéphiles. Voici les déclarations chocs à retenir. Synopsis et détails

Synopsis et détails Un film de Gilles Elie-Dit-Cosaque

Un film de Gilles Elie-Dit-Cosaque Premier film prometteur d’un réalisateur argentin, ce road-movie sur la quête filiale d’une adolescente est illuminé par ses deux interprètes féminines.

Premier film prometteur d’un réalisateur argentin, ce road-movie sur la quête filiale d’une adolescente est illuminé par ses deux interprètes féminines. Six semaines après la tuerie de Charlie Hebdo et de l’Hypercacher de la Porte de Vincennes, l’Académie des arts et techniques du cinéma a plébiscité

Six semaines après la tuerie de Charlie Hebdo et de l’Hypercacher de la Porte de Vincennes, l’Académie des arts et techniques du cinéma a plébiscité