Par Selim Lander

Alors que les médias déversent quotidiennement leur lot d’informations concernant les atrocités commises au nom d’Allah sur des populations peut-être pas innocentes – car qui pourrait se vanter d’être sans péché – du moins paisibles et n’aspirant qu’à continuer à vivre en paix, il n’est pas surprenant que des œuvres de fiction abordent ce thème. Faisons tout de suite justice de l’objection en provenance de ceux qui, obsédés par la crainte de n’être pas politiquement corrects, refusent par principe tout ce qui pourrait ternir l’image d’un islam idyllique, Religion d’Amour, de Tolérance et de Paix (on aura reconnu l’acronyme). Il faut croire que ces Européens habitant plutôt des beaux quartiers, qui vivent eux-mêmes dans un confortable agnosticisme, ont la mémoire courte. Ils devraient pourtant se souvenir qu’il est de l’essence même des religions – contrairement à certaines sagesses – d’être totalitaires. Il ne peut y avoir en effet qu’une vraie foi. S’il est avéré pour un croyant que, par exemple, le créateur et maître du monde, que dis-je de l’univers, est une entité tripartite constituée d’un Père à l’imposante barbe blanche, d’un Fils pâle et émacié cloué sur une croix, vêtu d’un simple pagne, et enfin d’une petite flamme sortant d’une lampe à huile dite l’Esprit Saint, toute personne qui refuse d’adorer cette trinité est considérée comme étant dans l’erreur et condamnée à périr en enfer. Après tout, chacun est libre de croire ce qu’il veut et de telles balivernes seraient sans conséquence si les fidèles s’en tenaient là. Et c’est ce qu’ils font, il est vrai, la plupart du temps. Sauf qu’il y a des moments où la religion se transforme en une folie meurtrière. Les peuples de tradition chrétienne ont cela gravé dans leur histoire : c’est au nom de leur dieu en trois personnes qu’ils ont connu – comme tortionnaires ou victimes – les croisades, les bûchers de l’Inquisition, Jeanne d’Arc, la Saint-Barthélémy, et, plus proches de nous, le capitaine Dreyfus, le Vel d’Hiv, l’homophobie… Suivant la logique insensée des religions, la vie d’un individu voué d’avance à l’enfer ne vaut rien, on peut la lui prendre sans pécher. Alors, pour peu qu’on aime faire couler le sang et que les circonstances s’y prêtent, il n’y a pas de raison de s’en priver ? C’est pourquoi un individu sain d’esprit devrait admettre que dénoncer les religions, toutes les religions, même celle des étrangers, même celle des pauvres, est une œuvre de salubrité publique. Et que l’un des tout premiers devoirs de l’école devrait être d’éradiquer les superstitions dans l’esprit des futurs citoyens. Mais passons. Retenons simplement de ce qui précède qu’il est au moins licite de dénoncer les atrocités commises au nom de la religion et que les artistes peuvent également y contribuer à leur manière.

Alors que les médias déversent quotidiennement leur lot d’informations concernant les atrocités commises au nom d’Allah sur des populations peut-être pas innocentes – car qui pourrait se vanter d’être sans péché – du moins paisibles et n’aspirant qu’à continuer à vivre en paix, il n’est pas surprenant que des œuvres de fiction abordent ce thème. Faisons tout de suite justice de l’objection en provenance de ceux qui, obsédés par la crainte de n’être pas politiquement corrects, refusent par principe tout ce qui pourrait ternir l’image d’un islam idyllique, Religion d’Amour, de Tolérance et de Paix (on aura reconnu l’acronyme). Il faut croire que ces Européens habitant plutôt des beaux quartiers, qui vivent eux-mêmes dans un confortable agnosticisme, ont la mémoire courte. Ils devraient pourtant se souvenir qu’il est de l’essence même des religions – contrairement à certaines sagesses – d’être totalitaires. Il ne peut y avoir en effet qu’une vraie foi. S’il est avéré pour un croyant que, par exemple, le créateur et maître du monde, que dis-je de l’univers, est une entité tripartite constituée d’un Père à l’imposante barbe blanche, d’un Fils pâle et émacié cloué sur une croix, vêtu d’un simple pagne, et enfin d’une petite flamme sortant d’une lampe à huile dite l’Esprit Saint, toute personne qui refuse d’adorer cette trinité est considérée comme étant dans l’erreur et condamnée à périr en enfer. Après tout, chacun est libre de croire ce qu’il veut et de telles balivernes seraient sans conséquence si les fidèles s’en tenaient là. Et c’est ce qu’ils font, il est vrai, la plupart du temps. Sauf qu’il y a des moments où la religion se transforme en une folie meurtrière. Les peuples de tradition chrétienne ont cela gravé dans leur histoire : c’est au nom de leur dieu en trois personnes qu’ils ont connu – comme tortionnaires ou victimes – les croisades, les bûchers de l’Inquisition, Jeanne d’Arc, la Saint-Barthélémy, et, plus proches de nous, le capitaine Dreyfus, le Vel d’Hiv, l’homophobie… Suivant la logique insensée des religions, la vie d’un individu voué d’avance à l’enfer ne vaut rien, on peut la lui prendre sans pécher. Alors, pour peu qu’on aime faire couler le sang et que les circonstances s’y prêtent, il n’y a pas de raison de s’en priver ? C’est pourquoi un individu sain d’esprit devrait admettre que dénoncer les religions, toutes les religions, même celle des étrangers, même celle des pauvres, est une œuvre de salubrité publique. Et que l’un des tout premiers devoirs de l’école devrait être d’éradiquer les superstitions dans l’esprit des futurs citoyens. Mais passons. Retenons simplement de ce qui précède qu’il est au moins licite de dénoncer les atrocités commises au nom de la religion et que les artistes peuvent également y contribuer à leur manière.

Les artistes peuvent certes intervenir dans ce combat mais est-ce bien nécessaire ? N’y a-t-il pas suffisamment d’émissions, d’articles, d’images, de témoignages dans les médias pour nous convaincre qu’il est urgent de mettre fin aux atrocités qui se commettent au nom d’un « Dieu clément et miséricordieux » (sic). Sans doute mais le rôle de l’artiste est différent. Les médias vivent dans l’éphémère. Il suffit que les choses se calment un peu pour qu’ils passent à un autre sujet et l’opinion qui les suit en fait autant. L’œuvre d’art, par contre, est destinée à de ne pas disparaître aussitôt consommée (1). Dans les meilleurs cas, elle entrera dans le patrimoine de l’humanité, devenant ainsi immortelle, et même celle qui ne sera pas rangée parmi les chefs d’œuvre touchera bien plus profondément que les news. Un film de deux heures marquera davantage les esprits qu’une séquence d’une minute trente à la télévision, aussitôt remplacée par une autre, tout aussi fugitive, sur un sujet qui n’a rien à voir. Au bout de deux heures de projection, les personnages du film nous seront devenus familiers ; nous aurons eu le temps de nous intéresser vraiment à leur sort. Et que dire alors des personnages d’un livre avec lesquels nous aurons vécu pendant plusieurs jours, voire davantage !

Les artistes peuvent certes intervenir dans ce combat mais est-ce bien nécessaire ? N’y a-t-il pas suffisamment d’émissions, d’articles, d’images, de témoignages dans les médias pour nous convaincre qu’il est urgent de mettre fin aux atrocités qui se commettent au nom d’un « Dieu clément et miséricordieux » (sic). Sans doute mais le rôle de l’artiste est différent. Les médias vivent dans l’éphémère. Il suffit que les choses se calment un peu pour qu’ils passent à un autre sujet et l’opinion qui les suit en fait autant. L’œuvre d’art, par contre, est destinée à de ne pas disparaître aussitôt consommée (1). Dans les meilleurs cas, elle entrera dans le patrimoine de l’humanité, devenant ainsi immortelle, et même celle qui ne sera pas rangée parmi les chefs d’œuvre touchera bien plus profondément que les news. Un film de deux heures marquera davantage les esprits qu’une séquence d’une minute trente à la télévision, aussitôt remplacée par une autre, tout aussi fugitive, sur un sujet qui n’a rien à voir. Au bout de deux heures de projection, les personnages du film nous seront devenus familiers ; nous aurons eu le temps de nous intéresser vraiment à leur sort. Et que dire alors des personnages d’un livre avec lesquels nous aurons vécu pendant plusieurs jours, voire davantage !

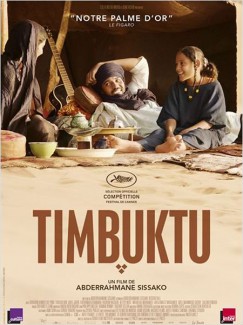

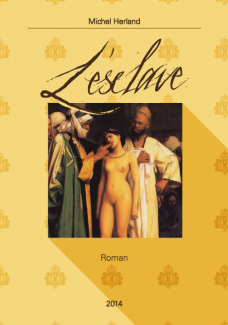

Timbuktu, le film d’Abderrahmane Sissako et L’Esclave, le roman de Michel Herland, creusent chacun à leur manière la même thématique, celle des horreurs perpétrées en s’abritant derrière l’islam. Timbuktu (Prix œcuménique, Cannes 2014) raconte la vie de quelques habitants du nord Mali sous la coupe de fanatiques puissamment armés. L’Esclave mêle les thématiques comme les lieux et les époques mais c’est le roman dans le roman qui nous intéresse ici : l’un des personnages invente une histoire censée se dérouler dans un siècle d’ici, alors que le sud de l’Europe aura été reconquis par les « Sarrazins », une sorte de revanche sur la Reconquista espagnole (achevée seulement en 1492, rappelons-le).

Le livre comme le film opposent d’une part des religieux sincères, pourtant tolérants et pacifiques (quelle que soit la manière dont cette équation paradoxale peut se résoudre en chacun d’eux (2)) et d’autre part des individus malfaisants dont les comportements, derrière les paroles pieuses, prouvent qu’ils sont en réalité sans foi ni loi. Le message convoyé par le film comme le livre peut donc surprendre : les méchants sont moins des fanatiques que des opportunistes qui se servent de la religion bien plus qu’ils ne la servent. Nous ne saurons jamais ce qui se cachait dans la tête des inquisiteurs du Moyen Âge : croyaient-ils vraiment accomplir une mission divine quand ils envoyaient au bûcher les « parfaits » de la religion cathare, ou satisfaisaient-ils surtout leurs instincts sanguinaires ? Pour ce que nous en savons, nos ancêtres baignaient dans un univers dominé par le magico-religieux et peut-être les inquisiteurs et les bourreaux – certains d’entre eux en tout cas – étaient-ils sincèrement persuadés qu’ils faisaient œuvre pie et agissaient pour la seule gloire de leur dieu. S’il faut en croire aussi bien Abderrahmane Sissako que Michel Herland, de tels individus – s’il en existe peut-être encore – ne sont pas représentatifs des djihadistes contemporains. Ceux-ci sont soit d’authentiques pervers, soit de pauvres hères sans cervelle qui suivent sans réfléchir les instructions de leur chef et maître.

La charia telle que les fous de dieu la comprennent est en effet une arme merveilleuse pour des pervers. Elle permet de justifier toutes les exactions : humilier, voler, contraindre, fouetter, lapider, violer, mutiler, assassiner. Tout cela est permis et même exigé par la loi divine telle qu’ils la comprennent. Dans Timbuktu, une bande de djihadistes a investi un village et terrorise les habitants ; c’est alors la crainte de la kalachnikov qui autorise tous les forfaits. Dans L’Esclave la loi sanguinaire est institutionnalisée et nul n’oserait s’y opposer. Mais le résultat est le même : il faut se soumettre ou mourir.

Néanmoins le cinéma n’est pas la littérature, la façon de montrer n’est pas la même. A moins de sombrer dans la catégorie étiquetée « film d’horreur » qui ne saurait viser qu’un public restreint, au cœur bien accroché, on cache certaines choses. Par exemple dans Timbuktu on voit des hommes armés obliger une pauvre marchande de poissons à porter des gants. Elle se rebiffe mais on apprendra plus tard qu’elle a dû céder, sans quoi on lui aurait coupé les mains, ce que le réalisateur ne nous laisserait pas voir, comme il n’y a que quelques images fugitives d’un couple enterré jusqu’au cou et lapidé à mort (un fait réel qui fut pourtant au départ du film). Par contre, dans un livre, on peut raconter en détails les scènes les plus violentes car l’impact émotionnel du récit est moindre que celui des images. Question d’éducation, bien sûr, puisqu’on s’habitue à tout, mais nous, les occidentaux du XXIème siècle, élevés dans du coton, n’ayant connu, sauf exception, aucune guerre, ne sommes pas habitués au spectacle visuel de l’horreur. C’est pourquoi Michel Herland, parce qu’il utilise simplement des mots, peut se permettre de décrire de manière exhaustive la torture, la lapidation, la décapitation, toutes choses que s’interdit Abderrahmane Sissako.

De même pour le viol. Là où le livre peint sans fard le viol de la jeune esclave Mariam par son maître Selim, le faux croyant, converti à l’islam par pur opportunisme, le film se contente de montrer les préparatifs d’un mariage forcé. L’un des combattants armés jusqu’aux dents a jeté son dévolu sur une jeune fille. Il vient la demander en mariage. Comme elle refuse, soutenue par ses parents, le guerrier fait savoir qu’il ne s’en tiendra pas là, qu’il emploiera le bad way (ignorant le français comme la langue locale, il s’exprime en anglais et ses propos sont traduits). Nous sautons ensuite directement à la rencontre entre l’imam local, pacifiste, qui cherche à récupérer la jeune fille, et le chef des djihadistes, lequel se lance dans un discours dogmatique d’où il ressort que celui qui combat pour sa foi a tous les droits, y compris celui de prendre une femme sans son consentement. De toute façon, on l’aura compris, il n’y a rien à discuter avec ceux qui possèdent les pick-up et les armes. La seule loi est leur loi, sachant que s’ils l’imposent aux autres, cela ne signifie pas qu’ils doivent se l’imposer à eux-mêmes. L’hypocrisie est partout présente sauf chez de rares purs et chez les plus benêts. Deux personnages sont emblématiques de ce double langage : Abdelkrim dans Timbuktu, le chef djihadiste qui fume en cachette et convoite une femme mariée ; Selim dans L’Esclave, le propriétaire terrien esclavagiste et sanguinaire qui invoque sans cesse le coran.

L’esthétique n’est pas non plus du tout la même dans un film et dans un livre. Le cinéma a pour lui de nombreux atouts dont le livre est dépourvu : l’image fixe ou animée, la couleur, la voix, le chant, la musique. De cette palette, un cinéaste inspiré peut tirer une œuvre d’art « multimédia » que l’on se plaît à regarder et à entendre indépendamment même de l’histoire. Abderrahmane Sissako est un tel artiste, servi, il est vrai, par des décors naturels somptueux (des dunes de sable ocre, un village en pisé, un fleuve au milieu d’un paysage désertique) et la musique émouvante de Fatoumata Diawara. Rien de cela dans un roman qui ne peut compter sur d’autre magie que celle des mots imprimés en noir sur le papier blanc : la langue seule et dépourvue de tous les artifices – mimiques, modulations – que pourrait lui ajouter un conteur. Celle de Michel Herland est discrètement lyrique, voire proprement poétique chez le personnage de Colette, laquelle versifie en amateur, révère Victor Hugo et Jean-Noël Chrisment qu’elle cite à l’occasion. Les parties dialoguées sont, pour leur part, proches de la langue parlée et même du discours pédagogique lorsque le lecteur se trouve transporté dans l’amphithéâtre d’un professeur de philosophie.

Un mot pour finir de sociologie politique. Ces deux œuvres véhiculent la même conviction : il n’y a pas de résistance face à plus fort que soi, ou celle-ci ne peut-être que symbolique. Dans Timbuktu, les jeunes du village miment une partie sans ballon après qu’on leur ait signifié l’interdiction de jouer au football, jeu impie. Dans L’Esclave, alors qu’une partie de l’Europe est tombée comme un fruit mur entre les mains des Sarrazins, il n’y a que des collaborateurs ou des fuyards réfugiés dans des montagnes auxquelles les conquérants ne s’intéressent pas. Nul héroïsme non plus. Si, dans L’Esclave, des montagnards perdent la vie, c’est dans une tentative désespérée pour sauver les femmes aimées retombées dans les griffes de Selim. Ils ne cherchent pas à se sacrifier mais plus prosaïquement à récupérer l’objet de leur amour. Et Kidane, l’éleveur nomade de Tombouktou est exécuté parce qu’il a tué un homme sans le vouloir, à la suite d’un malheureux concours de circonstances, par manque de réflexion, parce qu’il n’a pas su écouter Satima, sa femme qui lui prêchait la prudence. Dans le monde désenchanté du livre et du film, les victimes elles-mêmes ne valent pas grand-chose. Une vision carrément pessimiste du fonctionnement des groupes humains, hélas non dépourvue de réalisme.

Timbuktu , un film d’Abderrahmane Sissako (le réalisateur de Bamako) avec Ibrahim Ahmed dit Pinto (Kidane), Toulou Kiki (Satima), Abel Jafri (Abdelkrim), Fatoumata Diawara. Prix œcuménique, Cannes 2014.

L’Esclave de Michel Herland, Le Manicou-Lulu.com, 2014.

(1) Sauf dans certaines formes d’expression contemporaines. On ne rentrera pas ici dans la question de savoir si l’art contemporain est toujours de l’art, si l’intention artistique suffit à faire art.

(2) Le doute est probablement un élément de la solution : le fidèle tolérant croit et doute à la fois. Il est ainsi plus intelligent que celui qui est enfermé dans une foi hostile à tout raisonnement, et l’intelligence fait également partie de la solution.