Soirée de présentation du livre

— Par Victor Lina —

Le jeudi 6 novembre dernier, s’est tenue, à l’Atrium, une première présentation du livre récemment paru : Lacan aux Antilles de Charles MELMAN.

Le jeudi 6 novembre dernier, s’est tenue, à l’Atrium, une première présentation du livre récemment paru : Lacan aux Antilles de Charles MELMAN.

Le commentaire qui va suivre et qui n’engage que son auteur, n’a pas été soumis, avant publication, aux intervenants qui se sont exprimés lors de cette rencontre.

Cette manifestation à l’initiative de L’A.L.I.-Antilles (Association Lacanienne Internationale) a été réalisée avec le concours du G.A.R.E.F.P. (Groupe Antillais de Recherche d’Étude et de Formation Psychanalytique).

La soirée s’est déroulée à partir de l’argumentaire suivant :

L’ouvrage « Lacan aux Antilles » traite de questions qui ont toujours été posées dans notre société, entre autres, la colonisation esclavagiste et le bilinguisme français-créole. Des psychanalystes y proposent une lecture inédite de ces questions.

Les questions abordées : celle du sujet, celle du désir et du devenir homme et femme dans ces sociétés.

Jeanne WILTORD, psychanalyste, qui a présidé cette présentation a situé cet ouvrage dans le contexte d’une histoire.

Dans l’Humanité Dimanche : Les fantasmes sexuels « anormaux » existent-ils ? C’est la question à laquelle tentent de répondre des chercheurs canadiens. L’enjeu, établir une norme pour aider à définir une pathologie et surtout éviter de qualifier de « déviants » des « comportements » bien plus communs qu’on ne le pense…

Dans l’Humanité Dimanche : Les fantasmes sexuels « anormaux » existent-ils ? C’est la question à laquelle tentent de répondre des chercheurs canadiens. L’enjeu, établir une norme pour aider à définir une pathologie et surtout éviter de qualifier de « déviants » des « comportements » bien plus communs qu’on ne le pense… Un roman de Martin MAURIOL

Un roman de Martin MAURIOL « Quelques mots écrits pour dire psy »

« Quelques mots écrits pour dire psy » « Quelques mots écrits pour dire psy »

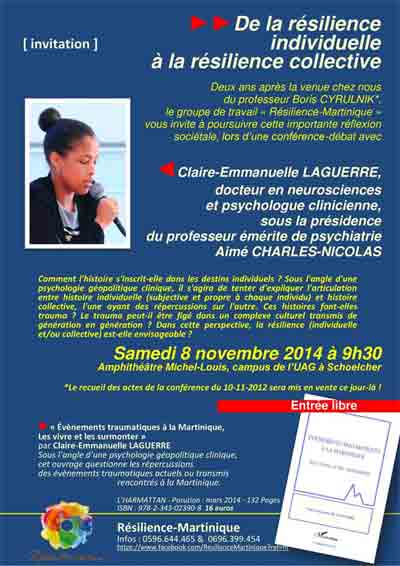

« Quelques mots écrits pour dire psy » De la résilience individuelle à la résilience collective

De la résilience individuelle à la résilience collective

—Par Jamila Aridj —

—Par Jamila Aridj — Je suis Palestinien.

Je suis Palestinien. — Par Pierre Sabourin, écrivain et psychanalyste —

— Par Pierre Sabourin, écrivain et psychanalyste — Une personne dépendante affectivement, qu’elle soit homme ou femme, est profondément convaincue qu’elle ne peut exister qu’à travers le regard, l’amour ou l’approbation des autres. Elle est affligée par la pesante impression d’être sans substance en tant que personne et vit au quotidien dans la sourde angoisse d’être perçue par autrui comme n’ayant fondamentalement aucune valeur intrinsèque. Cette croyance négative sur elle même affecte profondément sa relation à autrui.

Une personne dépendante affectivement, qu’elle soit homme ou femme, est profondément convaincue qu’elle ne peut exister qu’à travers le regard, l’amour ou l’approbation des autres. Elle est affligée par la pesante impression d’être sans substance en tant que personne et vit au quotidien dans la sourde angoisse d’être perçue par autrui comme n’ayant fondamentalement aucune valeur intrinsèque. Cette croyance négative sur elle même affecte profondément sa relation à autrui. « Quelques mots écrits pour dire psy »

« Quelques mots écrits pour dire psy » « Quelques mots écrits pour dire psy »

« Quelques mots écrits pour dire psy » Où se trouve la frontière entre la tristesse et la dépression, la timidité et une anxiété généralisée ? Les pathologies mentales sont-elles en augmentation ou est-ce notre conception de la « normalité »qui a changé ?

Où se trouve la frontière entre la tristesse et la dépression, la timidité et une anxiété généralisée ? Les pathologies mentales sont-elles en augmentation ou est-ce notre conception de la « normalité »qui a changé ?

Photo de Pascal Simbikangwa fournie par Interpol. L’actualité des procès de présumés génocidaires rwandais a renouvelé cette interrogation lancinante : comment des hommes ordinaires peuvent-ils se livrer à de telles atrocités, sans en éprouver le moindre remords ? Je me joins aux voix qui se sont fait entendre pour établir des analogies entre Shoah et génocide du Rwanda. Les différences historiques, géopolitiques, culturelles et technologiques sont majeures. Pourtant, en m’appuyant sur mon expérience des tueurs en série, il m’est apparu possible de décrire un ensemble de conditions psychiques facilitatrices, sorte de constellation psychique commune à des actions criminelles aussi dissemblables.

Photo de Pascal Simbikangwa fournie par Interpol. L’actualité des procès de présumés génocidaires rwandais a renouvelé cette interrogation lancinante : comment des hommes ordinaires peuvent-ils se livrer à de telles atrocités, sans en éprouver le moindre remords ? Je me joins aux voix qui se sont fait entendre pour établir des analogies entre Shoah et génocide du Rwanda. Les différences historiques, géopolitiques, culturelles et technologiques sont majeures. Pourtant, en m’appuyant sur mon expérience des tueurs en série, il m’est apparu possible de décrire un ensemble de conditions psychiques facilitatrices, sorte de constellation psychique commune à des actions criminelles aussi dissemblables.  Solange, une nouvelle association féministe est née dans notre pays et elle souhaite te rendre un vif hommage.

Solange, une nouvelle association féministe est née dans notre pays et elle souhaite te rendre un vif hommage.

Méfiez-vous des pervers narcissiques : ils sont votre mari, votre patron, votre belle-mère. Coupez les ponts, fuyez. C’est votre magazine hebdomadaire qui vous l’a dit, voire votre… psy. Comment contenir son agacement aujourd’hui face à l’exploitation effrénée et peu scrupuleuse de la formule pervers narcissique ?

Méfiez-vous des pervers narcissiques : ils sont votre mari, votre patron, votre belle-mère. Coupez les ponts, fuyez. C’est votre magazine hebdomadaire qui vous l’a dit, voire votre… psy. Comment contenir son agacement aujourd’hui face à l’exploitation effrénée et peu scrupuleuse de la formule pervers narcissique ? Le psychanalyste creuse son sillon critique de la dictature de la technique et de l’évaluation. Il signe un livre manifeste dont le titre résume le défi posé au sujet contemporain : « Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? »

Le psychanalyste creuse son sillon critique de la dictature de la technique et de l’évaluation. Il signe un livre manifeste dont le titre résume le défi posé au sujet contemporain : « Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? » Tout s’est emballé. Un concept mal compris – le genre – une rumeur folle, des peurs irrationnelles. Pourquoi un programme visant à l’égalité, dispensé à l’école, a-t-il laissé croire qu’on allait transformer les filles en garçons et les garçons en filles ? Pourquoi dans le sillage du mariage pour tous, tout projet sociétal concernant la famille est-il désormais vécu par une part de la population comme une mise en danger de l’enfant et un démantèlement de la structure familiale ? Réponses de l’historienne et psychanalyste Elisabeth Roudinesco.

Tout s’est emballé. Un concept mal compris – le genre – une rumeur folle, des peurs irrationnelles. Pourquoi un programme visant à l’égalité, dispensé à l’école, a-t-il laissé croire qu’on allait transformer les filles en garçons et les garçons en filles ? Pourquoi dans le sillage du mariage pour tous, tout projet sociétal concernant la famille est-il désormais vécu par une part de la population comme une mise en danger de l’enfant et un démantèlement de la structure familiale ? Réponses de l’historienne et psychanalyste Elisabeth Roudinesco. Le nazi, le psychiatre et l’auteur. Car l’historien et journaliste américain Jack El-Hai possède un fort point de vue sur la rencontre fatale entre le criminel nazi de 52 ans et le psychiatre américain de 32 ans. L’un s’est plongé dans les abîmes et les abysses de l’autre et ne s’en est pas remis. Parce qu’il s’y est reflété, parce qu’il était trop fragile, parce qu’il n’a pas supporté le poids de la vérité entraperçue, parce qu’il n’a pas su garder ses distances.

Le nazi, le psychiatre et l’auteur. Car l’historien et journaliste américain Jack El-Hai possède un fort point de vue sur la rencontre fatale entre le criminel nazi de 52 ans et le psychiatre américain de 32 ans. L’un s’est plongé dans les abîmes et les abysses de l’autre et ne s’en est pas remis. Parce qu’il s’y est reflété, parce qu’il était trop fragile, parce qu’il n’a pas supporté le poids de la vérité entraperçue, parce qu’il n’a pas su garder ses distances. Ernesto est l’enfant fou et génial de la Pluie d’été, publié par Duras en 1990. Ernesto est en retard sur certaines choses, en avance sur d’autres. Il est «dans sa bulle». Il refuse d’aller à l’école, «parce qu’on y apprend des choses qu’on ne sait pas». Ernesto aurait pu bénéficier de consultations au centre médico-psychologique (CMP) de son quartier. Les CMP font partie des secteurs de pédopsychiatrie mis en place dans les années 70 : structures extra-hospitalières, lieux d’accueil à taille humaine, loin de l’asile, ils sont inscrits dans la ville. Les enfants et leurs parents y viennent plus facilement qu’à l’hôpital, à la recherche d’une adresse pour parler des angoisses, des traumatismes, des difficultés scolaires et autres cauchemars qui peuvent compliquer la vie jusqu’à la rendre impossible. Le travail des équipes de secteur se fait en partenariat avec les écoles spécialisées, les hôpitaux de jour, les jardins d’enfants, dans un maillage local qui permet d’appréhender la complexité d’un symptôme dans son contexte. La proximité avec le lieu d’habitation de l’enfant et de sa famille permet ce travail d’orfèvre, sans lequel bien des instituteurs ne tiendraient pas longtemps, sans lequel la violence des adolescents serait encore plus vive.

Ernesto est l’enfant fou et génial de la Pluie d’été, publié par Duras en 1990. Ernesto est en retard sur certaines choses, en avance sur d’autres. Il est «dans sa bulle». Il refuse d’aller à l’école, «parce qu’on y apprend des choses qu’on ne sait pas». Ernesto aurait pu bénéficier de consultations au centre médico-psychologique (CMP) de son quartier. Les CMP font partie des secteurs de pédopsychiatrie mis en place dans les années 70 : structures extra-hospitalières, lieux d’accueil à taille humaine, loin de l’asile, ils sont inscrits dans la ville. Les enfants et leurs parents y viennent plus facilement qu’à l’hôpital, à la recherche d’une adresse pour parler des angoisses, des traumatismes, des difficultés scolaires et autres cauchemars qui peuvent compliquer la vie jusqu’à la rendre impossible. Le travail des équipes de secteur se fait en partenariat avec les écoles spécialisées, les hôpitaux de jour, les jardins d’enfants, dans un maillage local qui permet d’appréhender la complexité d’un symptôme dans son contexte. La proximité avec le lieu d’habitation de l’enfant et de sa famille permet ce travail d’orfèvre, sans lequel bien des instituteurs ne tiendraient pas longtemps, sans lequel la violence des adolescents serait encore plus vive.