La biennale se termine en apothéose

Difficile d’imaginer un plus beau cadeau aux spectateurs de la biennale que cette pièce née de la « Toulouse connection », le metteur en scène Aurélien Bory se mettant au service de la danseuse flamenco Stéphanie Fuster. Chez Aurélien Bory la scénographie est toujours un élément essentiel du spectacle, au point parfois d’en devenir le sujet principal[i]. Si ce n’est pas le cas ici où la danseuse, constamment présente, tient à l’évidence le premier rôle, il contribue pour une grande part à faire de cette pièce intitulée sans raison apparente Qu’est-ce que tu deviens ? tout autre chose qu’une démonstration de flamenco. Donc, à jardin, un réservoir (dont on se demande longtemps à quoi il peut bien servir), au centre un espace carré délimité par une bordure de quinze centimètres de haut environ, à cour un container dont l’intérieur est visible à travers une large vitre, trois éléments qui n’ont rien de gratuit.

La pièce commence par un prologue, trop long au point que nous faillîmes bien désespérer, au cours duquel, la danseuse bien installée dans son carré joue avec sa robe rouge, qui n’en est pas une (de robe) mais une simple façade derrière laquelle elle se dissimule avant de se mettre à jouer avec elle.

Ayo signifie « joie » en langue yoruba au Nigéria, pays de son père. Elle est l’une des artistes internationales les plus populaires, talentueuse, avec un visage de femme-enfant.

Ayo signifie « joie » en langue yoruba au Nigéria, pays de son père. Elle est l’une des artistes internationales les plus populaires, talentueuse, avec un visage de femme-enfant. Salut mon frère & I’m a Bruja

Salut mon frère & I’m a Bruja

Jeux de massacre, ou comment une expression innocente tirée d’un jeu anodin de démolition se fait litote humoristique d’un phénomène grave à grande ampleur ou encore, comment parler d’un sujet sérieux s’il en est, avec humour et légèreté. Un humours grinçant caustique au service d’une réflexion sur le thème de la mort.

Jeux de massacre, ou comment une expression innocente tirée d’un jeu anodin de démolition se fait litote humoristique d’un phénomène grave à grande ampleur ou encore, comment parler d’un sujet sérieux s’il en est, avec humour et légèreté. Un humours grinçant caustique au service d’une réflexion sur le thème de la mort.

Dans sa dernière création, « Questcequetudeviens? », […]] Aurélien Bory propose un spectacle inventif et brillant qui met en scène la solitude de I’être et la vanité de l’existence. De I’enfance aux années d’apprentissage à la vie active – « on commence a bosser » – à la maturité et à la mort, en 50 min défile le parcours d’une rose rouge comme le flamenco à la vie encore plus brève que celle de Ronsard.

Dans sa dernière création, « Questcequetudeviens? », […]] Aurélien Bory propose un spectacle inventif et brillant qui met en scène la solitude de I’être et la vanité de l’existence. De I’enfance aux années d’apprentissage à la vie active – « on commence a bosser » – à la maturité et à la mort, en 50 min défile le parcours d’une rose rouge comme le flamenco à la vie encore plus brève que celle de Ronsard. C’est, après ma déception de ne pas voir danser la AD Compagnie, qui dans Balansé II aurait su nous parler de culture universelle autant que de culture antillaise, c’est donc, après cette annulation inattendue, au chorégraphe Thomas Lebrun que revint le soin d’adoucir ma frustration.

C’est, après ma déception de ne pas voir danser la AD Compagnie, qui dans Balansé II aurait su nous parler de culture universelle autant que de culture antillaise, c’est donc, après cette annulation inattendue, au chorégraphe Thomas Lebrun que revint le soin d’adoucir ma frustration. Entropic now

Entropic now Elles seront quatre, ou deux, ou trois, parfois une seule sur le plateau, et paradoxalement c’est cette présence unique qui pour moi fera naître un lien avec la salle, parce que dans sa solitude soudaine la danseuse saura de son corps et de ses gestes exprimer ce qu’elle est, ou ce qu’elle n’est pas, ce qu’elle cherche et qu’elle voudrait saisir. Quatre jeunes femmes diverses, de couleurs, de costumes et de postures, mais toutes le visage tragique, comme muré dans son intérieur, le regard fixé là-bas sur l’horizon, et jamais ne se regardant vraiment. Quatre aux mouvements démultipliés, et qui cependant ne comblent pas le vide installé entre elles, quatre bonnes volontés qui ne font vibrer ni l’air autour d’elles ni mes émotions, ces dernières comme absorbées dans ce trou blanc d’une scène soudain devenue trop vaste. Ni les corps rapprochés pour soutenir celui qui tombe, ni la chute commune plusieurs fois jouée, ni le duo joliment amoureux et sensuel, interprété avec conviction par deux des danseuses dans un double mouvement d’attraction-répulsion, ne parviendront à nouer ces individualités en un corps que l’on sentirait unique et porté vers le même idéal.

Elles seront quatre, ou deux, ou trois, parfois une seule sur le plateau, et paradoxalement c’est cette présence unique qui pour moi fera naître un lien avec la salle, parce que dans sa solitude soudaine la danseuse saura de son corps et de ses gestes exprimer ce qu’elle est, ou ce qu’elle n’est pas, ce qu’elle cherche et qu’elle voudrait saisir. Quatre jeunes femmes diverses, de couleurs, de costumes et de postures, mais toutes le visage tragique, comme muré dans son intérieur, le regard fixé là-bas sur l’horizon, et jamais ne se regardant vraiment. Quatre aux mouvements démultipliés, et qui cependant ne comblent pas le vide installé entre elles, quatre bonnes volontés qui ne font vibrer ni l’air autour d’elles ni mes émotions, ces dernières comme absorbées dans ce trou blanc d’une scène soudain devenue trop vaste. Ni les corps rapprochés pour soutenir celui qui tombe, ni la chute commune plusieurs fois jouée, ni le duo joliment amoureux et sensuel, interprété avec conviction par deux des danseuses dans un double mouvement d’attraction-répulsion, ne parviendront à nouer ces individualités en un corps que l’on sentirait unique et porté vers le même idéal. Ce qu’ils vont raconter n’est que la suite d’une histoire commencée il y a bien longtemps, dans un autre lieu, dans un autre pays, dans une autre culture et donc quand les portes de la salle s’ouvrent, ils sont déjà en scène, sur laquelle côté jardin trône une énorme sculpture noire. Lui le père, coté cour, assis droit comme uni sur sur une des chaises noires qui bordent le plateau, elle la fille, au milieu, esquisse quelques pas, doigts de pieds écartelés, le haut du corps immobile, tandis que la bande son dévide la litanie des questions dans lesquelles se mêlent futilité, intimité et gravité :: « Pourquoi tu manges la nuit ? », « Pourquoi quand je suis là, tu es toujours fatigué ? » « As-tu déjà trompé ma mère ? », « Tu as peur que je ne sois plus ta fille ? ». « Pourquoi les gens ne se disent pas la vérité? A quoi ça sert de vivre?» La brutalité des formulations est la forme que prennent la timidité pour se dissimuler et la pudeur pour se dévoiler quand l’émotion déborde les mots qui ne peuvent la contenir.

Ce qu’ils vont raconter n’est que la suite d’une histoire commencée il y a bien longtemps, dans un autre lieu, dans un autre pays, dans une autre culture et donc quand les portes de la salle s’ouvrent, ils sont déjà en scène, sur laquelle côté jardin trône une énorme sculpture noire. Lui le père, coté cour, assis droit comme uni sur sur une des chaises noires qui bordent le plateau, elle la fille, au milieu, esquisse quelques pas, doigts de pieds écartelés, le haut du corps immobile, tandis que la bande son dévide la litanie des questions dans lesquelles se mêlent futilité, intimité et gravité :: « Pourquoi tu manges la nuit ? », « Pourquoi quand je suis là, tu es toujours fatigué ? » « As-tu déjà trompé ma mère ? », « Tu as peur que je ne sois plus ta fille ? ». « Pourquoi les gens ne se disent pas la vérité? A quoi ça sert de vivre?» La brutalité des formulations est la forme que prennent la timidité pour se dissimuler et la pudeur pour se dévoiler quand l’émotion déborde les mots qui ne peuvent la contenir.

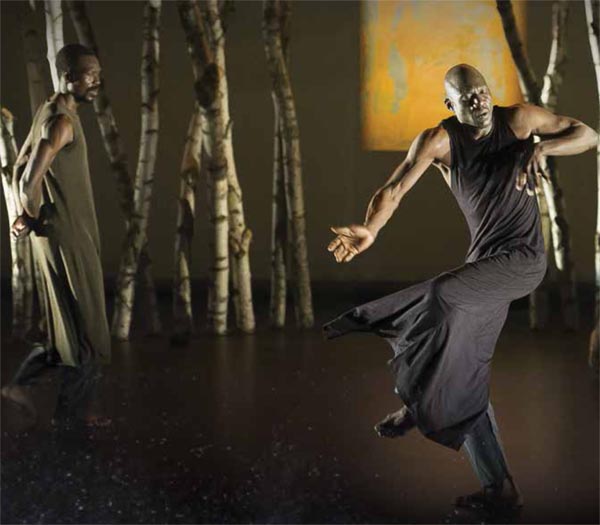

Juste avant le levé de rideau Hervé Koubi, le chorégraphe, prononce quelques mots sur le mode d’une improvisation, souvent répétée. Il vient dire ce qu’il en est de ce prénom de baptême très prisé en Bretagne et de ce patronyme énigmatique pour l’enfant qu’il était. Adolescent il apprendra de son père ses origines, né d’une mère kabyle musulmane et d’un père juif algérien. A l’instar du héros du roman éponyme de Yasmina Khadra, dans lequel un enfant, Younes, confié à un couple mixte franco-algérien va découvrir et apprendre à aimer son pays Hervé Kouri, lesté de cette révélation part à la quête de sa propre histoire jusque là occultée. En 2009 il réunit à Alger par intermédiaire des réseaux sociaux onze danseurs de rue auxquels viendra s’ajouter un Burkinabé.

Juste avant le levé de rideau Hervé Koubi, le chorégraphe, prononce quelques mots sur le mode d’une improvisation, souvent répétée. Il vient dire ce qu’il en est de ce prénom de baptême très prisé en Bretagne et de ce patronyme énigmatique pour l’enfant qu’il était. Adolescent il apprendra de son père ses origines, né d’une mère kabyle musulmane et d’un père juif algérien. A l’instar du héros du roman éponyme de Yasmina Khadra, dans lequel un enfant, Younes, confié à un couple mixte franco-algérien va découvrir et apprendre à aimer son pays Hervé Kouri, lesté de cette révélation part à la quête de sa propre histoire jusque là occultée. En 2009 il réunit à Alger par intermédiaire des réseaux sociaux onze danseurs de rue auxquels viendra s’ajouter un Burkinabé. Dans les yeux des chevaux, on se voit. On voit le tango de nos vies. Comment tenir sa verticalité d’hommes et de femmes dans une société qui se délite ? Comment alors façonner nos convictions politiques d’hommes intègres ? Comment échapper à ce mariage du mensonge et d’intérêt personnel qui tord le cou aux chevaux dignes ?

Dans les yeux des chevaux, on se voit. On voit le tango de nos vies. Comment tenir sa verticalité d’hommes et de femmes dans une société qui se délite ? Comment alors façonner nos convictions politiques d’hommes intègres ? Comment échapper à ce mariage du mensonge et d’intérêt personnel qui tord le cou aux chevaux dignes ? La célébration du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises est l’occasion de publications aussi utiles que bienvenues. Comme le synthétique Les Abolitions de l’esclavage (PUF, » Que sais-je ? « , 128 p., 9 euros) et le superbe album Arts et lettres contre l’esclavage (Cercle d’art, 240 p., 29 euros), tous deux de Marcel Dorigny. Ou encore le passionnant essai Les Routes de l’esclavage. Histoire des traites africaines, VIe-XXe siècle (Albin Michel/Arte Editions, 230 p., 19,50 euros), de Catherine Coquery-Vidrovitch, qui est également consultante de la série documentaire proposée par Arte, mardi 1er mai (20 h 50). Ambitieuse, cette ample fresque (4 × 52 min) envisage les traites africaines sur quelque mille quatre cents ans.

La célébration du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises est l’occasion de publications aussi utiles que bienvenues. Comme le synthétique Les Abolitions de l’esclavage (PUF, » Que sais-je ? « , 128 p., 9 euros) et le superbe album Arts et lettres contre l’esclavage (Cercle d’art, 240 p., 29 euros), tous deux de Marcel Dorigny. Ou encore le passionnant essai Les Routes de l’esclavage. Histoire des traites africaines, VIe-XXe siècle (Albin Michel/Arte Editions, 230 p., 19,50 euros), de Catherine Coquery-Vidrovitch, qui est également consultante de la série documentaire proposée par Arte, mardi 1er mai (20 h 50). Ambitieuse, cette ample fresque (4 × 52 min) envisage les traites africaines sur quelque mille quatre cents ans. — par Janine Bailly —

— par Janine Bailly —