— par Laurence Aurry —

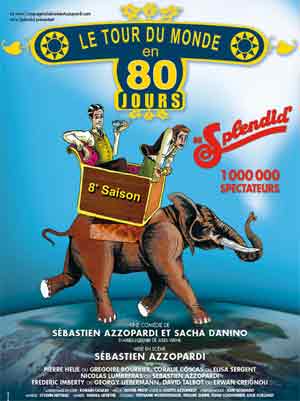

LE TOUR DU MONDE en 80 Jours, joué à guichets fermés les 6, 7 et 8 mars 2008 au Théâtre de Fort-de-France, nous a offert un vrai moment de détente.

LE TOUR DU MONDE en 80 Jours, joué à guichets fermés les 6, 7 et 8 mars 2008 au Théâtre de Fort-de-France, nous a offert un vrai moment de détente.

Les auteurs, Sébastien Azzopardi et Sacha Danino, ne se sont pas contentés d’une simple adaptation de l’œuvre romanesque de Jules Verne, comme on a pu en voir au cinéma. Tout en gardant la trame narrative et les principaux personnages du récit de Verne, ils ont su faire preuve d’originalité et de créativité. Le charme du spectacle vient de ce constant décalage entre l’époque représentée, celle de Phileas Fogg, qui pense gagner son pari grâce aux nouveaux moyens de locomotion que l’ère industrielle a développés à la fin du XIXè siècle, et les nombreuses allusions à notre monde contemporain. Les multiples anachronismes qui jalonnent le texte offrent une réécriture amusée et amusante qui nous permet de voyager à travers notre propre époque ou plutôt à travers les représentations que nous nous faisons encore du monde. C’est un tour du monde des caricatures et des clichés, des images toutes faites dans lesquelles nous enfermons volontiers l’Autre.

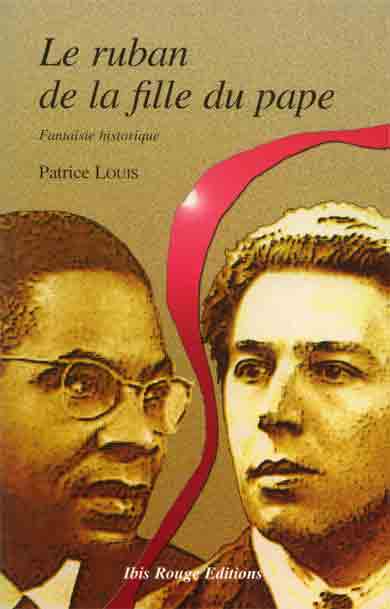

Il est en avance au rendez-vous. De noir vêtu, à la ville comme à la télévision, avec cette cravate à rayures jaunes dont il doit avoir moult exemplaires. Il est plongé dans la presse, qu’il vient d’acheter. On ne se départ pas d’une vieille maîtresse aussi facilement. Il est avenant, persuadé qu’il y a toujours à apprendre de l’autre et que la rencontre est une richesse. Dans un entretien il se comporte en vrai professionnel. Il connaît les ficelles du métier. L’interview, c’est son quotidien. Difficile de l’emmener là où il ne veut pas aller; il se dérobera prétextant la question ou le thème trop difficile pour lui. Il est venu parler de son dernier livre, de sa première fiction. Et si Breton à la recherche dans Fort-de-France en avril 1941, d’un ruban pour sa fille n’avait pas aperçu dans la vitrine de la mercerie que tenait la sœur de René Ménil un exemplaire de la revue « Tropiques »?

Il est en avance au rendez-vous. De noir vêtu, à la ville comme à la télévision, avec cette cravate à rayures jaunes dont il doit avoir moult exemplaires. Il est plongé dans la presse, qu’il vient d’acheter. On ne se départ pas d’une vieille maîtresse aussi facilement. Il est avenant, persuadé qu’il y a toujours à apprendre de l’autre et que la rencontre est une richesse. Dans un entretien il se comporte en vrai professionnel. Il connaît les ficelles du métier. L’interview, c’est son quotidien. Difficile de l’emmener là où il ne veut pas aller; il se dérobera prétextant la question ou le thème trop difficile pour lui. Il est venu parler de son dernier livre, de sa première fiction. Et si Breton à la recherche dans Fort-de-France en avril 1941, d’un ruban pour sa fille n’avait pas aperçu dans la vitrine de la mercerie que tenait la sœur de René Ménil un exemplaire de la revue « Tropiques »?

Il est député de la Martinique depuis la Libération, il a été avec Senghor, reconnu comme le plus grand poète noir d’expression française. Comment s’accordent, en lui, la négritude, la poésie et la politique ?

Il est député de la Martinique depuis la Libération, il a été avec Senghor, reconnu comme le plus grand poète noir d’expression française. Comment s’accordent, en lui, la négritude, la poésie et la politique ?

Il est extrêmement frappant de voir qu’en Martinique chacune et chacun a un Césaire à raconter. Son Césaire. Le grand homme, il est vrai, a de quoi nourrir diversement les uns et les autres : noir, poète, élu, humaniste. Il a, peu ou prou, accompagné tous ses compatriotes de son île natale.

Il est extrêmement frappant de voir qu’en Martinique chacune et chacun a un Césaire à raconter. Son Césaire. Le grand homme, il est vrai, a de quoi nourrir diversement les uns et les autres : noir, poète, élu, humaniste. Il a, peu ou prou, accompagné tous ses compatriotes de son île natale.

On peut débarquer du « 9-3 », être nourri de la culture des banlieues, être porteur d’une identité bâtarde, avec du martiniquais mêlé à bien d’autres origines, et être néanmoins capable de s’adresser aux Antillais d’ici, à ceux qui ont fait le choix de rester dans le pays du premier exil, le pays des anciennes humiliations et des douleurs jamais complètement effacées. A en juger par l’émotion qui a saisi les spectateurs, D’ de Kabal, l’auteur et principal interprète d’Ecorce de peines, présentée à Fort-de-France le 17 avril, a su les toucher au plus profond et, qui sait ? leur apprendre quelque chose d’eux-mêmes qu’ils ignoraient, comme la fraternité profonde qui les lie aux « sauvageons » des banlieues, à l’égard desquels il leur arrive pourtant – quand la violence se met à déferler sur les cités – de tenir des propos dépourvus de toute compréhension.

On peut débarquer du « 9-3 », être nourri de la culture des banlieues, être porteur d’une identité bâtarde, avec du martiniquais mêlé à bien d’autres origines, et être néanmoins capable de s’adresser aux Antillais d’ici, à ceux qui ont fait le choix de rester dans le pays du premier exil, le pays des anciennes humiliations et des douleurs jamais complètement effacées. A en juger par l’émotion qui a saisi les spectateurs, D’ de Kabal, l’auteur et principal interprète d’Ecorce de peines, présentée à Fort-de-France le 17 avril, a su les toucher au plus profond et, qui sait ? leur apprendre quelque chose d’eux-mêmes qu’ils ignoraient, comme la fraternité profonde qui les lie aux « sauvageons » des banlieues, à l’égard desquels il leur arrive pourtant – quand la violence se met à déferler sur les cités – de tenir des propos dépourvus de toute compréhension.