— Par Janine Bailly —

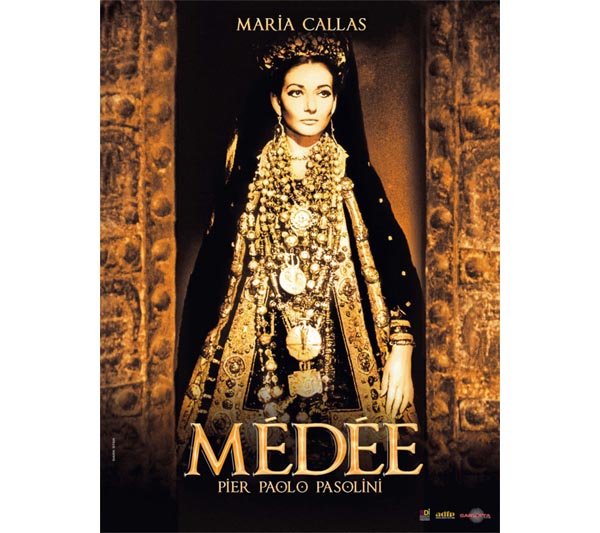

Ce dimanche matin-là, la journée consacrée aux RCM s’est ouverte, au cinéma Madiana, sur Médée, une œuvre majeure de Pier Paolo Pasolini. Fidèle pour l’essentiel au mythe, le réalisateur italien en donne pourtant une version personnelle, flamboyante et poétique, où le personnage éponyme confié à Maria Callas nous tient tout au long sous son charme, au sens premier du terme, au sens où l’on se sent comme ensorcelé. Princesse et magicienne hiératique, femme amoureuse, épouse trahie, sœur et mère acculée par le destin à la cruauté : toutes ces figures, elle les incarne davantage par le corps que par la parole, et dans son regard, sombre et tout à la fois lumineux, cruel ou tendre, révolté ou apaisé, se lisent les nuances infinies des sentiments qui la traversent. Pasolini ouvre le film sur la figuration d’un des rituels agricoles de la mythologie grecque, accompli pour que se régénère la végétation, rituel sanglant qui repose sur le sacrifice humain. Il le ferme sur la colère démesurée d’une Médée échevelée défigurée par la haine, qui pour accomplir sa vengeance contre Jason l’infidèle vient de sacrifier ses deux fils, accomplissant ainsi son inéluctable destin.

Ce dimanche matin-là, la journée consacrée aux RCM s’est ouverte, au cinéma Madiana, sur Médée, une œuvre majeure de Pier Paolo Pasolini. Fidèle pour l’essentiel au mythe, le réalisateur italien en donne pourtant une version personnelle, flamboyante et poétique, où le personnage éponyme confié à Maria Callas nous tient tout au long sous son charme, au sens premier du terme, au sens où l’on se sent comme ensorcelé. Princesse et magicienne hiératique, femme amoureuse, épouse trahie, sœur et mère acculée par le destin à la cruauté : toutes ces figures, elle les incarne davantage par le corps que par la parole, et dans son regard, sombre et tout à la fois lumineux, cruel ou tendre, révolté ou apaisé, se lisent les nuances infinies des sentiments qui la traversent. Pasolini ouvre le film sur la figuration d’un des rituels agricoles de la mythologie grecque, accompli pour que se régénère la végétation, rituel sanglant qui repose sur le sacrifice humain. Il le ferme sur la colère démesurée d’une Médée échevelée défigurée par la haine, qui pour accomplir sa vengeance contre Jason l’infidèle vient de sacrifier ses deux fils, accomplissant ainsi son inéluctable destin.

D’Iran, il nous arrive films et livres, pour parler d’un pays en mutations et souffrances. Maryam Madjidi, jeune femme iranienne exilée, obtint avec Marx et la poupée le prix Goncourt du premier roman, en 2017. Le récit est très proche de la vie de son auteur, qui conduit de l’enfance vécue à Téhéran à l’exil parisien, puis aux séjours adultes dans différents pays, Chine, Turquie, Inde. Un court texte en prologue raconte comment son oncle emprisonné a gravé pour elle, sur une pierre, à l’aide d’une aiguille, le prénom Maryam. La narratrice dit qu’elle aimerait avoir un sac d’histoires à offrir, car « de l’enfance, il reste aussi le goût des histoires, des contes qu’on vous raconte, ou que vous racontez pour tromper la solitude », et c’est précisément ce que fait l’auteur Maryam Madjidi : entrecouper son récit de contes traditionnels. Et l’Iran natal est bien là, qu’on ne peut oublier, dans la révolution islamique, dans l’investissement politique de parents communistes — un engagement responsable de l’exil en France. Seront évoqués un oncle emprisonné, un jeune voisin mystérieusement disparu, et les exactions, les humiliations et les tortures.

D’Iran, il nous arrive films et livres, pour parler d’un pays en mutations et souffrances. Maryam Madjidi, jeune femme iranienne exilée, obtint avec Marx et la poupée le prix Goncourt du premier roman, en 2017. Le récit est très proche de la vie de son auteur, qui conduit de l’enfance vécue à Téhéran à l’exil parisien, puis aux séjours adultes dans différents pays, Chine, Turquie, Inde. Un court texte en prologue raconte comment son oncle emprisonné a gravé pour elle, sur une pierre, à l’aide d’une aiguille, le prénom Maryam. La narratrice dit qu’elle aimerait avoir un sac d’histoires à offrir, car « de l’enfance, il reste aussi le goût des histoires, des contes qu’on vous raconte, ou que vous racontez pour tromper la solitude », et c’est précisément ce que fait l’auteur Maryam Madjidi : entrecouper son récit de contes traditionnels. Et l’Iran natal est bien là, qu’on ne peut oublier, dans la révolution islamique, dans l’investissement politique de parents communistes — un engagement responsable de l’exil en France. Seront évoqués un oncle emprisonné, un jeune voisin mystérieusement disparu, et les exactions, les humiliations et les tortures. Plus qu’une représentation théâtrale traditionnelle, le spectacle Le fabuleux destin d’ Amadou Hampâté Bâ, qui se donne les 13 et 14 mars à Tropiques Atrium, m’est apparu comme une leçon de littérature vivante et pleine d’intelligence, comme aussi le portrait animé d’un homme grand et sage, et de belle humanité. Une impression qui s’est confirmée lors du bord de scène final, où Hassan Kassi Kouyaté nous dit la genèse de la pièce, écrite par le conseiller littéraire Bernard Magnier, et qui s’inscrit dans un projet mené en collaboration avec le Tarmac, théâtre parisien dédié à la création francophone contemporaine. Un projet qui a pour finalité de faire découvrir, ou mieux connaître, des hommes et des femmes disparus, admirables non seulement par leur écriture, mais encore par leur engagement auprès de leurs semblables, par ce qu’ils ont été et par ce qu’ils ont fait. Après Sony Labou Tansi, dont « la chouette petite vie bien osée » nous fut montrée ici-même dans Sony Congo, après Hampâté Bâ, il est déjà prévu un opus sur Kateb Yacine, un autre sur Fanon… en espérant que place soit bientôt faite à une femme ?

Plus qu’une représentation théâtrale traditionnelle, le spectacle Le fabuleux destin d’ Amadou Hampâté Bâ, qui se donne les 13 et 14 mars à Tropiques Atrium, m’est apparu comme une leçon de littérature vivante et pleine d’intelligence, comme aussi le portrait animé d’un homme grand et sage, et de belle humanité. Une impression qui s’est confirmée lors du bord de scène final, où Hassan Kassi Kouyaté nous dit la genèse de la pièce, écrite par le conseiller littéraire Bernard Magnier, et qui s’inscrit dans un projet mené en collaboration avec le Tarmac, théâtre parisien dédié à la création francophone contemporaine. Un projet qui a pour finalité de faire découvrir, ou mieux connaître, des hommes et des femmes disparus, admirables non seulement par leur écriture, mais encore par leur engagement auprès de leurs semblables, par ce qu’ils ont été et par ce qu’ils ont fait. Après Sony Labou Tansi, dont « la chouette petite vie bien osée » nous fut montrée ici-même dans Sony Congo, après Hampâté Bâ, il est déjà prévu un opus sur Kateb Yacine, un autre sur Fanon… en espérant que place soit bientôt faite à une femme ? Sur scène, elles ne seront, pendant ces presque quatre heures de spectacle, que trois comédiennes, pour nous entraîner à leur suite dans cette épopée américaine, sorte de western palpitant, version femmes. Elles nous guideront, dans une sorte de “chevauchée fantastique” à la John Ford, mais légèrement parodique car poussant à l’extrême les codes du genre, sur la route des pionniers partis à la conquête de l’Ouest. Elles nous feront suivre la piste de l’Oregon et partager leurs aventures tumultueuses, au hasard de rencontres imprévues, heureuses ou malheureuses, et soumises souvent à la cruauté des hommes comme aux rigueurs du climat, car ici tout est paroxystique — chaleur, froidure extrême, tempête de neige qui oblige à rebrousser chemin…

Sur scène, elles ne seront, pendant ces presque quatre heures de spectacle, que trois comédiennes, pour nous entraîner à leur suite dans cette épopée américaine, sorte de western palpitant, version femmes. Elles nous guideront, dans une sorte de “chevauchée fantastique” à la John Ford, mais légèrement parodique car poussant à l’extrême les codes du genre, sur la route des pionniers partis à la conquête de l’Ouest. Elles nous feront suivre la piste de l’Oregon et partager leurs aventures tumultueuses, au hasard de rencontres imprévues, heureuses ou malheureuses, et soumises souvent à la cruauté des hommes comme aux rigueurs du climat, car ici tout est paroxystique — chaleur, froidure extrême, tempête de neige qui oblige à rebrousser chemin… Quatre comédiennes, appartenant à la compagnie Les Buv’Art, maintenant bien connue des scènes martiniquaises, ont eu la judicieuse idée, pour marquer de leur pierre cette semaine où l’on célèbre la Femme, de s’attaquer à un monument du théâtre dit populaire, Et pendant ce temps, Simone veille, qui tient la scène à Paris depuis de longs mois, et qui s’apparenterait plutôt au genre cabaret-théâtre, par ses jeux de mots, ses calembours, ses chansons, qu’elles soient dans leur forme originelle ou réécrites en version humoristique sur des airs célèbres, comme par une certaine volonté caricaturale dans la composition de ses personnages. On n’oubliera pas la parodie de “Bambino”, mimée et chantée, extrêmement drôle, où il est parlé de la libido des femmes, et des transformations qui se sont opérées grâce à la contraception.

Quatre comédiennes, appartenant à la compagnie Les Buv’Art, maintenant bien connue des scènes martiniquaises, ont eu la judicieuse idée, pour marquer de leur pierre cette semaine où l’on célèbre la Femme, de s’attaquer à un monument du théâtre dit populaire, Et pendant ce temps, Simone veille, qui tient la scène à Paris depuis de longs mois, et qui s’apparenterait plutôt au genre cabaret-théâtre, par ses jeux de mots, ses calembours, ses chansons, qu’elles soient dans leur forme originelle ou réécrites en version humoristique sur des airs célèbres, comme par une certaine volonté caricaturale dans la composition de ses personnages. On n’oubliera pas la parodie de “Bambino”, mimée et chantée, extrêmement drôle, où il est parlé de la libido des femmes, et des transformations qui se sont opérées grâce à la contraception. Dans le « paysage » qu’est Artaud, il faut « s’y promener, il faut prendre le temps d’aller de saillie en trou, de sentier en piste, il faut s’y exposer, s’y aventurer. » (Kenneth White, in Le monde d’Antonin Artaud, essai, 1989). C’est bien à cette sorte d’aventure que nous convie l’écrivaine, responsable de la mise en scène de son propre texte, Billes de verre, éclats de plomb, avec la complicité de deux comédiens chargés d’assumer ses paroles, comme aussi celles d’ Antonin Artaud et Frantz Fanon, qui traversent en fulgurantes insertions l’écriture ardente et métaphorique de Thérèse Bonnétat.

Dans le « paysage » qu’est Artaud, il faut « s’y promener, il faut prendre le temps d’aller de saillie en trou, de sentier en piste, il faut s’y exposer, s’y aventurer. » (Kenneth White, in Le monde d’Antonin Artaud, essai, 1989). C’est bien à cette sorte d’aventure que nous convie l’écrivaine, responsable de la mise en scène de son propre texte, Billes de verre, éclats de plomb, avec la complicité de deux comédiens chargés d’assumer ses paroles, comme aussi celles d’ Antonin Artaud et Frantz Fanon, qui traversent en fulgurantes insertions l’écriture ardente et métaphorique de Thérèse Bonnétat. Les expositions organisées par la Fondation Clément, dans le cadre de l’habitation éponyme, offrent pour la Martinique un réel intérêt, qu’elles nous plongent au sein de l’univers caribéen, ou qu’elles nous apportent des nouvelles de l’au-delà des mers. La dernière en date, conçue en collaboration avec la Fondation Dapper, sera visible jusqu’au 6 mai 2018. Intitulée AFRIQUES, artistes d’hier et d’aujourd’hui, cette présentation des Arts anciens et de l’Art contemporain, qui occupe de belle et judicieuse façon toutes les salles du musée, du masque le plus traditionnel à la toile la plus novatrice, ne déroge pas à la règle. Et le catalogue de l’exposition, qui a pour préface un texte de Patrick Chamoiseau, Rencontres avec l’Afrique – De l’Absolu à la Trace, est aussi un superbe ouvrage, qui combine reproductions de qualité et analyses pertinentes.

Les expositions organisées par la Fondation Clément, dans le cadre de l’habitation éponyme, offrent pour la Martinique un réel intérêt, qu’elles nous plongent au sein de l’univers caribéen, ou qu’elles nous apportent des nouvelles de l’au-delà des mers. La dernière en date, conçue en collaboration avec la Fondation Dapper, sera visible jusqu’au 6 mai 2018. Intitulée AFRIQUES, artistes d’hier et d’aujourd’hui, cette présentation des Arts anciens et de l’Art contemporain, qui occupe de belle et judicieuse façon toutes les salles du musée, du masque le plus traditionnel à la toile la plus novatrice, ne déroge pas à la règle. Et le catalogue de l’exposition, qui a pour préface un texte de Patrick Chamoiseau, Rencontres avec l’Afrique – De l’Absolu à la Trace, est aussi un superbe ouvrage, qui combine reproductions de qualité et analyses pertinentes. De ce titre énigmatique, proposé par Ricardo Miranda pour sa nouvelle création, nous n’aurons l’explication qu’assez tardivement , dans un des rares passages parlés de ce théâtre dansé — ou de cette danse théâtralisée ? Recherche, pour dire la femme dans un univers d’hommes, d’une forme singulière qui, si elle ne semble pas toujours très bien aboutie, a le mérite d’être servie avec enthousiasme et sincérité par trois complices, soit deux femmes, Lindy et Émilie, et un homme, Ricardo lui-même.

De ce titre énigmatique, proposé par Ricardo Miranda pour sa nouvelle création, nous n’aurons l’explication qu’assez tardivement , dans un des rares passages parlés de ce théâtre dansé — ou de cette danse théâtralisée ? Recherche, pour dire la femme dans un univers d’hommes, d’une forme singulière qui, si elle ne semble pas toujours très bien aboutie, a le mérite d’être servie avec enthousiasme et sincérité par trois complices, soit deux femmes, Lindy et Émilie, et un homme, Ricardo lui-même. La troisième saison de Rencontres pour le Lendemain, manifestation culturelle de bon aloi, gratuite, ouverte à tous, et qui traditionnellement se tient à la médiathèque du Saint-Esprit, a ouvert l’année nouvelle en donnant carte blanche à Nicole Cage. Belle idée que celle-ci, qui nous fit découvrir, ou simplement mieux appréhender une femme et une artiste aussi talentueuse que chaleureuse. De l’artiste, il fut à juste titre dit qu’en dépit d’une reconnaissance avérée en bien des pays, cette fille si aimante de sa Martinique natale ne tient pas encore en son propre pays la place à laquelle elle peut prétendre. Ce que le public sembla ce soir-là démentir, venu en nombre emplir plus que de coutume la salle, un public tant masculin que féminin, qui sut se montrer chaleureux et attentif jusqu’à ce que l’on pourrait qualifier, en quelque sorte, de recueillement ému.

La troisième saison de Rencontres pour le Lendemain, manifestation culturelle de bon aloi, gratuite, ouverte à tous, et qui traditionnellement se tient à la médiathèque du Saint-Esprit, a ouvert l’année nouvelle en donnant carte blanche à Nicole Cage. Belle idée que celle-ci, qui nous fit découvrir, ou simplement mieux appréhender une femme et une artiste aussi talentueuse que chaleureuse. De l’artiste, il fut à juste titre dit qu’en dépit d’une reconnaissance avérée en bien des pays, cette fille si aimante de sa Martinique natale ne tient pas encore en son propre pays la place à laquelle elle peut prétendre. Ce que le public sembla ce soir-là démentir, venu en nombre emplir plus que de coutume la salle, un public tant masculin que féminin, qui sut se montrer chaleureux et attentif jusqu’à ce que l’on pourrait qualifier, en quelque sorte, de recueillement ému.

En ce mois de janvier, comme en écho à une actualité brûlante, il aura beaucoup été question des femmes sur nos écrans, et à travers elles, du monde comme il va, ou comme il trébuche.

En ce mois de janvier, comme en écho à une actualité brûlante, il aura beaucoup été question des femmes sur nos écrans, et à travers elles, du monde comme il va, ou comme il trébuche. S’il reste connu des spécialistes, Joseph Delteil (1894-1978) est aujourd’hui oublié du commun des mortels, et peu, dont je suis, sauraient dire qu’en 1925 il reçut le Prix Fémina pour un ouvrage intitulé Jeanne d’Arc. Cette Jeanne qui, en raison de son anticonformisme, déclencha un scandale, fut par ailleurs à l’origine de la rupture avec le groupe des surréalistes auquel Delteil, venu de son Aude natale « faire l’écrivain » à Paris, s’était pourtant intégré. Malade, il se guérit de cette malheureuse expérience parisienne en regagnant le Sud pour y vivre en « écrivain-paysan », sans que cette retraite occitane l’empêchât de rester en contact avec des auteurs et chanteurs célèbres. On retient de lui qu’il aima ranimer à sa façon singulière les grandes figures historiques, et c’est bien ce qu’il fit en créant en 1960 cet étrange François d’Assise, sans lui adjoindre le qualificatif de « saint » qu’habituellement on lui accole.

S’il reste connu des spécialistes, Joseph Delteil (1894-1978) est aujourd’hui oublié du commun des mortels, et peu, dont je suis, sauraient dire qu’en 1925 il reçut le Prix Fémina pour un ouvrage intitulé Jeanne d’Arc. Cette Jeanne qui, en raison de son anticonformisme, déclencha un scandale, fut par ailleurs à l’origine de la rupture avec le groupe des surréalistes auquel Delteil, venu de son Aude natale « faire l’écrivain » à Paris, s’était pourtant intégré. Malade, il se guérit de cette malheureuse expérience parisienne en regagnant le Sud pour y vivre en « écrivain-paysan », sans que cette retraite occitane l’empêchât de rester en contact avec des auteurs et chanteurs célèbres. On retient de lui qu’il aima ranimer à sa façon singulière les grandes figures historiques, et c’est bien ce qu’il fit en créant en 1960 cet étrange François d’Assise, sans lui adjoindre le qualificatif de « saint » qu’habituellement on lui accole. Trois propositions, trois formes de spectacle bien différentes en ce début de semaine à Tropiques-Atrium, pour des aficionados qui chaque soir remplissent fidèlement les salles.

Trois propositions, trois formes de spectacle bien différentes en ce début de semaine à Tropiques-Atrium, pour des aficionados qui chaque soir remplissent fidèlement les salles. De la Seconde Guerre Mondiale, les crimes contre les Hommes n’ont cessé d’habiter nos mémoires et nos consciences, individuelles ou collectives. Sur les écrans sort ce 24 janvier le film d’Emmanuel Finkiel, La Douleur, adapté d’une nouvelle éponyme de Marguerite Duras, et qui s’inspire de ce qu’elle vécut dans l’attente angoissée du retour de son mari, le résistant Robert Antelme, retenu en déportation. Chez Grasset vient de paraître ce 17 janvier le récit autobiographique L’amour après, où Marceline Loridan-Ivens se demande « comment aimer, s’abandonner, désirer, jouir quand on a été déportée à quinze ans ». Charlotte Delbo a, de même façon, à son retour des camps, beaucoup écrit sur sa trajectoire de femme communiste, sur son internement en tant que prisonnière politique, et sur les mécanismes de survie à inventer quand on vous plonge soudain et sans raison au cœur de l’enfer.

De la Seconde Guerre Mondiale, les crimes contre les Hommes n’ont cessé d’habiter nos mémoires et nos consciences, individuelles ou collectives. Sur les écrans sort ce 24 janvier le film d’Emmanuel Finkiel, La Douleur, adapté d’une nouvelle éponyme de Marguerite Duras, et qui s’inspire de ce qu’elle vécut dans l’attente angoissée du retour de son mari, le résistant Robert Antelme, retenu en déportation. Chez Grasset vient de paraître ce 17 janvier le récit autobiographique L’amour après, où Marceline Loridan-Ivens se demande « comment aimer, s’abandonner, désirer, jouir quand on a été déportée à quinze ans ». Charlotte Delbo a, de même façon, à son retour des camps, beaucoup écrit sur sa trajectoire de femme communiste, sur son internement en tant que prisonnière politique, et sur les mécanismes de survie à inventer quand on vous plonge soudain et sans raison au cœur de l’enfer. En ce mois de janvier où le soir tombant nous apporte déjà les échos des tambours qui s’apprêtent au Carnaval, c’est à une relecture des mythes de Martinique que Daniely Francisque nous convie avec bonheur sur la scène de Tropiques-Atrium. Que savons-nous de la Diablesse, qui donc est-elle ? La légende veut qu’elle guette les hommes la nuit afin de les séduire, pour leur plus grand malheur… Elle prend l’apparence d’une femme très belle, hélas pourvue d’un sabot de cheval ou de bouc en place d’un, ou de ses pieds. Selon certains écrits, ce serait sur les plantations la représentation d’une femme blanche, épouse ou fille de maître, et qui prendrait un malin plaisir à attirer les plus beaux esclaves dans ses filets, les destinant ainsi à subir une sévère punition, mort ou disparition inexpliquée.

En ce mois de janvier où le soir tombant nous apporte déjà les échos des tambours qui s’apprêtent au Carnaval, c’est à une relecture des mythes de Martinique que Daniely Francisque nous convie avec bonheur sur la scène de Tropiques-Atrium. Que savons-nous de la Diablesse, qui donc est-elle ? La légende veut qu’elle guette les hommes la nuit afin de les séduire, pour leur plus grand malheur… Elle prend l’apparence d’une femme très belle, hélas pourvue d’un sabot de cheval ou de bouc en place d’un, ou de ses pieds. Selon certains écrits, ce serait sur les plantations la représentation d’une femme blanche, épouse ou fille de maître, et qui prendrait un malin plaisir à attirer les plus beaux esclaves dans ses filets, les destinant ainsi à subir une sévère punition, mort ou disparition inexpliquée. Le Festival des Petites Formes s’est ouvert tout en douceur, ce mercredi en fin d’après-midi, sous le chapiteau de Tropiques-Atrium, qui cette année encore a pris ses quartiers à l’Espace Osenat du bourg de Schœlcher. Les spectateurs, hélas en nombre trop réduit, y ont retrouvé avec bonheur Léopoldine Hummel, déjà vue à la Martinique en 2016, dans une mise en scène de José Pliya, pour l’adaptation du roman de Carole Martinez, Du domaine des murmures. Cette fois encore, la jeune femme, habile à faire naître et l’émotion et l’adhésion de son public, a su mettre au service du texte non seulement une voix claire et qui sait aller au cri, une diction parfaite, mais encore ses talents de musicienne et de chanteuse.

Le Festival des Petites Formes s’est ouvert tout en douceur, ce mercredi en fin d’après-midi, sous le chapiteau de Tropiques-Atrium, qui cette année encore a pris ses quartiers à l’Espace Osenat du bourg de Schœlcher. Les spectateurs, hélas en nombre trop réduit, y ont retrouvé avec bonheur Léopoldine Hummel, déjà vue à la Martinique en 2016, dans une mise en scène de José Pliya, pour l’adaptation du roman de Carole Martinez, Du domaine des murmures. Cette fois encore, la jeune femme, habile à faire naître et l’émotion et l’adhésion de son public, a su mettre au service du texte non seulement une voix claire et qui sait aller au cri, une diction parfaite, mais encore ses talents de musicienne et de chanteuse. — par Janine Bailly —

— par Janine Bailly — Lors des rencontres du Premio Europa per il Teatro à Rome, la communication de l’AICT (Association Internationale des Critiques de Théâtre) sous l’égide de la présidente Margareta Sörenson et de Jean-Pierre Han le vice-président, nous a informés de l’action accomplie afin que se développe, de par le monde, la critique théâtrale.

Lors des rencontres du Premio Europa per il Teatro à Rome, la communication de l’AICT (Association Internationale des Critiques de Théâtre) sous l’égide de la présidente Margareta Sörenson et de Jean-Pierre Han le vice-président, nous a informés de l’action accomplie afin que se développe, de par le monde, la critique théâtrale. Lauréats du Prix Europe pour le Théâtre, Isabelle Huppert et Jeremy Irons, lors de tables rondes matinales tenues au Palazzo Venezia à Rome, nous ont bien volontiers dévoilé une partie de leur intimité, après que les participants nous eurent dressé leur portrait et rappelé leur parcours professionnel. La providence en soit louée, une traduction simultanée de l’anglais au français étant assurée j’ai eu le bonheur de suivre comédien et comédienne dans leur langue maternelle respective.

Lauréats du Prix Europe pour le Théâtre, Isabelle Huppert et Jeremy Irons, lors de tables rondes matinales tenues au Palazzo Venezia à Rome, nous ont bien volontiers dévoilé une partie de leur intimité, après que les participants nous eurent dressé leur portrait et rappelé leur parcours professionnel. La providence en soit louée, une traduction simultanée de l’anglais au français étant assurée j’ai eu le bonheur de suivre comédien et comédienne dans leur langue maternelle respective. La programmation du Prix Europe pour le Théâtre, qui s’est voulue éclectique, nous a menés aux deux extrémités du spectre, du plus classique au plus novateur, ce que l’on a pu constater après avoir vu le Richard II proposé par Peter Stein, et la performance Filth, du théâtre NO-99.

La programmation du Prix Europe pour le Théâtre, qui s’est voulue éclectique, nous a menés aux deux extrémités du spectre, du plus classique au plus novateur, ce que l’on a pu constater après avoir vu le Richard II proposé par Peter Stein, et la performance Filth, du théâtre NO-99. Les spectacles proposés à Rome dans le cadre du Prix Europe pour le Théâtre sont dans l’ensemble surprenants car novateurs et très personnels. Ils prouvent que l’art n’est pas mort, que la crise du théâtre ne peut être que prétendue, et que de nouvelles troupes inventent encore des façons particulières de dire le monde, et notre humanité.

Les spectacles proposés à Rome dans le cadre du Prix Europe pour le Théâtre sont dans l’ensemble surprenants car novateurs et très personnels. Ils prouvent que l’art n’est pas mort, que la crise du théâtre ne peut être que prétendue, et que de nouvelles troupes inventent encore des façons particulières de dire le monde, et notre humanité. La seizième édition du Prix Europe pour le Théâtre se tient cette année à Rome, sous l’égide de son président Jack Lang et de la Commission Européenne. C’est une fête qui se déroule au cœur de la ville antique, fête de la créativité, célébration du vivre ensemble en dépit des frontières et lignes de démarcation qui prétendent nous isoler les uns des autres. Car, ainsi que le déclare Sergio Matterella, « l’Europe a plusieurs voix, mais de par son humanisme elle respecte nos différences ». Outre aux spectacles proposés, il nous est donc loisible d’assister aussi à la remise des prix pour l’année 2017 ou à des conférences, comme de rencontrer des metteurs en scène afin de découvrir ce qu’ils ont à nous dire, du théâtre contemporain et de leurs propres créations.

La seizième édition du Prix Europe pour le Théâtre se tient cette année à Rome, sous l’égide de son président Jack Lang et de la Commission Européenne. C’est une fête qui se déroule au cœur de la ville antique, fête de la créativité, célébration du vivre ensemble en dépit des frontières et lignes de démarcation qui prétendent nous isoler les uns des autres. Car, ainsi que le déclare Sergio Matterella, « l’Europe a plusieurs voix, mais de par son humanisme elle respecte nos différences ». Outre aux spectacles proposés, il nous est donc loisible d’assister aussi à la remise des prix pour l’année 2017 ou à des conférences, comme de rencontrer des metteurs en scène afin de découvrir ce qu’ils ont à nous dire, du théâtre contemporain et de leurs propres créations. Comment mettre en scène, sans figurer le monstre, cette fable cruelle d’Agota Kristof ? Comment donner son universalité à cette histoire, qui ne serait située ni dans le temps ni dans l’espace ? Et comment rendre compte de ce noir pessimisme, de cette vision désenchantée — ou trop lucide ? — d’une société victime de ses propres démons ?

Comment mettre en scène, sans figurer le monstre, cette fable cruelle d’Agota Kristof ? Comment donner son universalité à cette histoire, qui ne serait située ni dans le temps ni dans l’espace ? Et comment rendre compte de ce noir pessimisme, de cette vision désenchantée — ou trop lucide ? — d’une société victime de ses propres démons ? Visiter l’exposition que le musée de l’habitation Clément consacre à JonOne, ce fut pour moi comme entrer par effraction dans un monde autre, subir d’abord l’agression des couleurs mêlées ou du noir marié au blanc, percevoir l’enchevêtrement de lignes courroucées, suivre du regard, sans en connaître la destination, le chemin de flèches dessinées sur la toile ou matérialisées par des structures en trois dimensions faites de bois, acier, aluminium et plexiglass dans l’espace. Puis acceptant l’immersion dans cet étrange univers, il m’est apparu que, si de ces créations se dégageait bien une sorte de révolte dans la remise en question des formes traditionnelles d’expression artistique, il en émanait aussi une forme d’harmonie, de reconstruction du monde, de réorganisation du chaos.

Visiter l’exposition que le musée de l’habitation Clément consacre à JonOne, ce fut pour moi comme entrer par effraction dans un monde autre, subir d’abord l’agression des couleurs mêlées ou du noir marié au blanc, percevoir l’enchevêtrement de lignes courroucées, suivre du regard, sans en connaître la destination, le chemin de flèches dessinées sur la toile ou matérialisées par des structures en trois dimensions faites de bois, acier, aluminium et plexiglass dans l’espace. Puis acceptant l’immersion dans cet étrange univers, il m’est apparu que, si de ces créations se dégageait bien une sorte de révolte dans la remise en question des formes traditionnelles d’expression artistique, il en émanait aussi une forme d’harmonie, de reconstruction du monde, de réorganisation du chaos. Ce vendredi avait lieu, à la salle de cinéma du Centre Culturel du Bourg, au Lamentin, une bien belle cérémonie de clôture pour le maintenant traditionnel Mois du Documentaire. Le thème choisi cette année, « la Différence », riche d’occurrences diverses, non seulement a donné lieu à des projections originales, mais s’est aussi montré propice à la discussion, au débat d’après projection.

Ce vendredi avait lieu, à la salle de cinéma du Centre Culturel du Bourg, au Lamentin, une bien belle cérémonie de clôture pour le maintenant traditionnel Mois du Documentaire. Le thème choisi cette année, « la Différence », riche d’occurrences diverses, non seulement a donné lieu à des projections originales, mais s’est aussi montré propice à la discussion, au débat d’après projection.