— Par Janine Bailly —

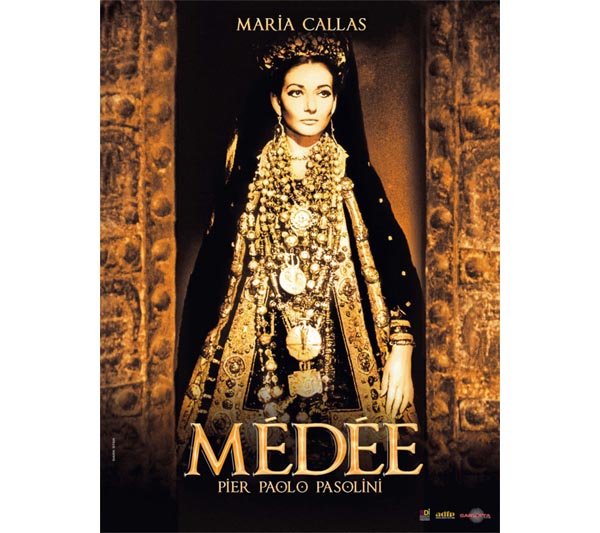

Ce dimanche matin-là, la journée consacrée aux RCM s’est ouverte, au cinéma Madiana, sur Médée, une œuvre majeure de Pier Paolo Pasolini. Fidèle pour l’essentiel au mythe, le réalisateur italien en donne pourtant une version personnelle, flamboyante et poétique, où le personnage éponyme confié à Maria Callas nous tient tout au long sous son charme, au sens premier du terme, au sens où l’on se sent comme ensorcelé. Princesse et magicienne hiératique, femme amoureuse, épouse trahie, sœur et mère acculée par le destin à la cruauté : toutes ces figures, elle les incarne davantage par le corps que par la parole, et dans son regard, sombre et tout à la fois lumineux, cruel ou tendre, révolté ou apaisé, se lisent les nuances infinies des sentiments qui la traversent. Pasolini ouvre le film sur la figuration d’un des rituels agricoles de la mythologie grecque, accompli pour que se régénère la végétation, rituel sanglant qui repose sur le sacrifice humain. Il le ferme sur la colère démesurée d’une Médée échevelée défigurée par la haine, qui pour accomplir sa vengeance contre Jason l’infidèle vient de sacrifier ses deux fils, accomplissant ainsi son inéluctable destin. Derrière elle, les flammes du palais en feu font à la scène un spectaculaire écrin. Les paysages étranges de Cappadoce, d’envoûtantes musiques vocales iraniennes et tibétaines, des costumes somptueux faits de riches matières et rehaussés de lourds bijoux, tout concourt à notre fascination, dans cette version récemment restaurée. Ce regard sur le patrimoine cinématographique de l’humanité, merci à Steve de nous l’avoir offert !

Ce dimanche matin-là, la journée consacrée aux RCM s’est ouverte, au cinéma Madiana, sur Médée, une œuvre majeure de Pier Paolo Pasolini. Fidèle pour l’essentiel au mythe, le réalisateur italien en donne pourtant une version personnelle, flamboyante et poétique, où le personnage éponyme confié à Maria Callas nous tient tout au long sous son charme, au sens premier du terme, au sens où l’on se sent comme ensorcelé. Princesse et magicienne hiératique, femme amoureuse, épouse trahie, sœur et mère acculée par le destin à la cruauté : toutes ces figures, elle les incarne davantage par le corps que par la parole, et dans son regard, sombre et tout à la fois lumineux, cruel ou tendre, révolté ou apaisé, se lisent les nuances infinies des sentiments qui la traversent. Pasolini ouvre le film sur la figuration d’un des rituels agricoles de la mythologie grecque, accompli pour que se régénère la végétation, rituel sanglant qui repose sur le sacrifice humain. Il le ferme sur la colère démesurée d’une Médée échevelée défigurée par la haine, qui pour accomplir sa vengeance contre Jason l’infidèle vient de sacrifier ses deux fils, accomplissant ainsi son inéluctable destin. Derrière elle, les flammes du palais en feu font à la scène un spectaculaire écrin. Les paysages étranges de Cappadoce, d’envoûtantes musiques vocales iraniennes et tibétaines, des costumes somptueux faits de riches matières et rehaussés de lourds bijoux, tout concourt à notre fascination, dans cette version récemment restaurée. Ce regard sur le patrimoine cinématographique de l’humanité, merci à Steve de nous l’avoir offert !

C’est sur une autre forme de tragédie, contemporaine et portant ce titre simple, Ailleurs, que ce dimanche-là a pris fin à Madiana. Tragédie puisque, hormis les séquences de début et de fin, l’action, confinée dans la ville basse et souterraine de Québec, se déroule sur un temps réduit, celui de l’errance de Samu et TV ; qu’à l’origine de cette errance il y eut l’acte fondateur, le crime perpétré par l’un contre le père — que Samu croit avoir tué — ; qu’enfin, la caméra s’attache à une seule histoire, celle de ces deux adolescents à la dérive, les autres personnages gravitant autour d’eux mais n’influant que de façon anecdotique sur un destin en marche. Si le thème du squat en atmosphère glauque hantée par la drogue n’est pas neuf, si le décor où s’amoncellent les rebuts d’une société de consommation prend, comme les vêtements hétéroclites, des couleurs de déjà vu, l’ensemble porté à son paroxysme garde cependant de quoi nous séduire, et nous transporter “ailleurs” : Baudelaire n’a-t-il pas dit que « le beau est toujours bizarre » ? Mais l’“ailleurs” est d’abord cette Californie vers laquelle on voudrait fuir, ce pays au-delà du pont à franchir, loin de cette école des Pères maristes où l’on vous demande de réfléchir à votre avenir. Un pont qu’un seul des deux franchira !

L’histoire est celle d’une amitié que Samu et TV disent être « à vie », on dirait une amitié “à la vie à la mort”, et mieux encore une amitié si ambiguë que l’on est en droit de la supposer amoureuse. Ainsi, le premier plan est celui du visage de TV tout en douceur appuyé au dos de Samu, TV qui aussi remet tendrement en place le col de l’uniforme de Samu, ou arrondit sa main en conque protectrice contre le vent sur la flamme du briquet. Si l’on excepte les plans plus rares où les deux garçons se tiennent face à face, notamment dans les moments de colère ou de dissension, l’image les capte côte à côte et de profil, en plans rapprochés, comme pour les isoler du reste d’un monde dont ils se sont coupés en jetant leurs portables dans l’eau du fleuve. La ville de leurs pérégrinations est d’ailleurs, en dehors du squat clos qui s’ouvre par une étroite trappe cachée dans un mur, labyrinthique et solitaire, toute en escaliers, ruelles étroites susceptibles de se refermer comme un piège, passages sous des ponts et passerelles. Le premier long-métrage de Samuel Matteau, venu du Canada, est la figuration d’un destin à accomplir : pour Samu, rompre la spirale de sa propre violence, se livrer à l’univers des adultes, et, laissant symboliquement retomber entre TV et lui le rideau du garage où se joue la scène, libérer l’ami de liens que l’on pensait indéfectibles ; pour TV, accepter le sacrifice de Samu, qu’il avait voulu sauver de la fureur paternelle en ouvrant ce même rideau ; TV qui s’était montré responsable du couteau resurgi pour un second crime, et qui doit maintenant marcher seul, l’arme enfin jetée dans le fleuve, vers l’aube de la vie, sur son visage un sourire lentement épanoui comme une fleur nouvelle.

L’histoire est celle d’une amitié que Samu et TV disent être « à vie », on dirait une amitié “à la vie à la mort”, et mieux encore une amitié si ambiguë que l’on est en droit de la supposer amoureuse. Ainsi, le premier plan est celui du visage de TV tout en douceur appuyé au dos de Samu, TV qui aussi remet tendrement en place le col de l’uniforme de Samu, ou arrondit sa main en conque protectrice contre le vent sur la flamme du briquet. Si l’on excepte les plans plus rares où les deux garçons se tiennent face à face, notamment dans les moments de colère ou de dissension, l’image les capte côte à côte et de profil, en plans rapprochés, comme pour les isoler du reste d’un monde dont ils se sont coupés en jetant leurs portables dans l’eau du fleuve. La ville de leurs pérégrinations est d’ailleurs, en dehors du squat clos qui s’ouvre par une étroite trappe cachée dans un mur, labyrinthique et solitaire, toute en escaliers, ruelles étroites susceptibles de se refermer comme un piège, passages sous des ponts et passerelles. Le premier long-métrage de Samuel Matteau, venu du Canada, est la figuration d’un destin à accomplir : pour Samu, rompre la spirale de sa propre violence, se livrer à l’univers des adultes, et, laissant symboliquement retomber entre TV et lui le rideau du garage où se joue la scène, libérer l’ami de liens que l’on pensait indéfectibles ; pour TV, accepter le sacrifice de Samu, qu’il avait voulu sauver de la fureur paternelle en ouvrant ce même rideau ; TV qui s’était montré responsable du couteau resurgi pour un second crime, et qui doit maintenant marcher seul, l’arme enfin jetée dans le fleuve, vers l’aube de la vie, sur son visage un sourire lentement épanoui comme une fleur nouvelle.

La veille s’était jouée sur le même écran une tragédie d’un autre ordre encore, Carpinteros, de José Maria Cabral. Si le film a une telle saveur d’authenticité, c’est qu’il a été tourné dans les prisons dominicaines, avec la participation active des détenus et du personnel d’encadrement ; Immergé pendant plusieurs mois en milieu carcéral, le réalisateur a laissé place à l’imprévu, dans cette scène qu’il cite, où le prisonnier entrant marche dans le long couloir sous les coups imprévus de ses nouveaux congénères, parce que, dans la réalité, « c’est comme ça que ça se passe ». Dans ces lieux, plus proches par leur configuration et leur fonctionnement du Midnight Express d’Alan Parker que du film Un Prophète de Jacques Audiard, on retrouve les poncifs du genre, trafic de drogue, petits caïds qui font régner et leur loi et la terreur, clans ennemis, révolte contre les autorités pénitentiaires, toute puissance de l’argent.

Dans cette prison de haute sécurité entre donc un jour Julian, qu’on découvrira plus tard Haïtien venu de la frontière, coiffure en un long catogan, sur son visage fermé une expression butée, dans son regard noir des éclats de haine lorsque sans pitié on fait tomber au sol sa chevelure ! Longiligne, de peau noire, il sera bientôt la cible de l’un de ces petits chefs que l’on craint, surnommé Manaury, petit, râblé, et métisse. Pour ce dernier, Julian, qui avait tenté de se tenir à l’écart, se voit obligé de jouer les intermédiaires. Il lui faudra pour cela apprendre cette langue des signes, jouée avec dextérité de la tête et des mains, qui est celle par laquelle les détenus, accrochés aux barreaux des fenêtres, communiquent avec les femmes de la prison voisine. Une langue secrète, obligée, et éminemment sensuelle. Il sera tenu alors de transmettre les messages de Manaury à Yanelli sa dulcinée à la peau claire, et de caractère bien trempé, qu’il a trompée et qui ne veut plus de lui. Mais bientôt, en réponse aux sollicitations pressantes de la jeune femme, le farouche Julian se laisse entraîner et, s’attendrissant, perdant sa retenue et sa superbe, échangera, insoucieux des risques encourus, le rôle de messager contre la posture d’amoureux pris aux charmes de Yanelli. Entre ces deux hommes que tout oppose va alors se tisser un rapport de force. Et si des complicités nouées permettent que s’organise clandestinement le mariage, si Yanelli enfin libérée peut rendre visite à Julian, si l’on croit que malgré l’adversité la belle amour peut triompher, éclose en détention comme fleurit une rose sur le fumier, le destin est là en embuscade, qui guette, inexorable. L’histoire de la prison en émeute croisant l’histoire intime des amants, la mort bientôt sera au rendez-vous.

Dans cette prison de haute sécurité entre donc un jour Julian, qu’on découvrira plus tard Haïtien venu de la frontière, coiffure en un long catogan, sur son visage fermé une expression butée, dans son regard noir des éclats de haine lorsque sans pitié on fait tomber au sol sa chevelure ! Longiligne, de peau noire, il sera bientôt la cible de l’un de ces petits chefs que l’on craint, surnommé Manaury, petit, râblé, et métisse. Pour ce dernier, Julian, qui avait tenté de se tenir à l’écart, se voit obligé de jouer les intermédiaires. Il lui faudra pour cela apprendre cette langue des signes, jouée avec dextérité de la tête et des mains, qui est celle par laquelle les détenus, accrochés aux barreaux des fenêtres, communiquent avec les femmes de la prison voisine. Une langue secrète, obligée, et éminemment sensuelle. Il sera tenu alors de transmettre les messages de Manaury à Yanelli sa dulcinée à la peau claire, et de caractère bien trempé, qu’il a trompée et qui ne veut plus de lui. Mais bientôt, en réponse aux sollicitations pressantes de la jeune femme, le farouche Julian se laisse entraîner et, s’attendrissant, perdant sa retenue et sa superbe, échangera, insoucieux des risques encourus, le rôle de messager contre la posture d’amoureux pris aux charmes de Yanelli. Entre ces deux hommes que tout oppose va alors se tisser un rapport de force. Et si des complicités nouées permettent que s’organise clandestinement le mariage, si Yanelli enfin libérée peut rendre visite à Julian, si l’on croit que malgré l’adversité la belle amour peut triompher, éclose en détention comme fleurit une rose sur le fumier, le destin est là en embuscade, qui guette, inexorable. L’histoire de la prison en émeute croisant l’histoire intime des amants, la mort bientôt sera au rendez-vous.

Cette intrigue au dénouement tragique, telle un Roméo et Juliette des prisons, a des accents de sincérité qui ne peuvent que nous émouvoir, mais l’image finale, qui cadre Yanelli aux mains mimant la révolte, au visage fier dans le courroux, prouve que tout n’est pas perdu, si seulement on maintient vivace notre possibilité d’Indignation et de sursaut.

Janine Bailly, Fort de France, le 20 mars 2018