Paru le 30 juin 2023

Paru le 30 juin 2023

Auteur(s) : Alice Olivier

Auteur(s) moral(aux) : Observatoire national de la vie étudiante

Éditeur : La Documentation française

Disponible en ligne et en librairie

Cet ouvrage analyse la présence d’hommes dans des domaines usuellement associés aux femmes, non pour la traiter comme une anomalie mais pour l’examiner comme un fait social à part. Comment des hommes choisissent-ils de s’orienter vers des filières du supérieur dites « féminines » ? Quelles socialisations et quelles normes de genre se déploient une fois en formation ? Ce livre propose une plongée dans ces trajectoires étudiantes atypiques à partir d’une enquête approfondie menée en études de sage-femme et d’assistance de service social. Il éclaire les fonctionnements de l’ordre du genre : la hiérarchie entre les sexes, mais aussi celle qui ordonne les hommes entre eux dans un contexte de valorisation de la mixité et de l’égalité.

Introduction

Des formations « féminines », des formations « masculines »

Étudier les orientations atypiques

Des hommes dans des « études de femmes »

Une enquête en formations de sage-femme et d’assistance de service social

Argument et plan de l’ouvrage

CHAPITRE 1 Le poids des contextes

Des formations invisibles aux yeux des hommes

Une redéfinition des possibles

Les institutions de formation, créatrices d’opportunités

Un atypisme sous contraintes

CHAPITRE 2 Orientations atypiques, hommes atypiques

Des profils pluriels tournés vers la care

Classe, genre, contextes : une typologie des logiques d’un choix improbable

CHAPITRE 3 Apprendre un « métier de femmes »

Le genre comme compétence

Passer pour des professionnels légitimes

CHAPITRE 4 Des hommes dans l’entre-soi étudiant « féminin »

La complémentarité des sexes mise à jour

La figure du « pédé » : du jeu dans l’ordre hétérosexuel ?

CHAPITRE 5 Sur le devant de la scène

Sortir du lot…

La prise de pouvoir étudiant

CHAPITRE 6 L’assurance des hommes

Des expériences inconfortables aux conséquences limitées

Des trajectoires de défection valorisantes

Le « syndrome du chromosome Y » : des expériences étudiantes facilitées

Des rétributions professionnelles genrées

Conclusion

La production contextuelle de l’action

La fabrique de l’orientation vers l’enseignement supérieur

Le poids des dispositions et leur évolution tout au long de la vie….

Les fonctionnements contemporains de l’ordre du genre

Bibliographie

Profils des étudiants interrogés

Remerciements

Élément(s) commun(s) à tous les formats

Sous-titre(s) : Sociologie des hommes en formations « féminines » de l’enseignement supérieur

Éditeur(s) : La Documentation française

Langue(s) : Français

Format papier

EAN : 9782111576674

Dimensions : 16,0 x 25,0 x 1,0 cm

Nombre de pages : 176 page(s)

Poids : 334 g

Format : Français

Format PDF

EAN : 9782111576681

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Alors que je discute avec Quentin, étudiant sage-femme, de l’intérêt et de la bienveillance dont il fait l’objet en stage, il évoque sur le ton de la plaisanterie un « syndrome du chromosome Y » : en tant que rare homme dans une formation dite « féminine », il pense bénéficier d’avantages marqués 1

Son témoignage contraste fortement avec celui des femmes chirurgiennes, policières ou encore footballeuses, qui disent elles aussi se sentir très visibles du fait de leur groupe de sexe, mais qui insistent avant tout sur les difficultés à trouver leur place dans ces domaines dits « masculins » (Mennesson, 2005 ; Pruvost, 2007 ; Zolesio, 2012). De fait, dans la société contemporaine encore caractérisée par de fortes différences et inégalités entre les sexes – dans la famille, à l’école, sur le marché du travail, dans la sphère politique ou encore dans le monde sportif –, les femmes et les hommes aux parcours atypiques intriguent tout autant mais connaissent des expériences bien distinctes. Ces différences n’ont rien d’anodin. Elles sont au contraire révélatrices des fonctionnements de l’ordre du genre, c’est-à-dire du système social qui bicatégorise et hiérarchise « les sexes (hommes/femmes) et […] les valeurs et représentations qui leur sont associées (masculin/féminin) » (Bereni et al., 2020 [2008], p. 8)

Dans ce livre, je m’intéresse à la présence d’hommes dans des domaines usuellement associés aux femmes, non pour la traiter comme une anomalie un rien exotique et amusante, mais pour l’examiner comme un fait social à part entière. Je fais le pari d’un intérêt particulier de ces situations, pourtant peu étudiées, où les trajectoires atypiques sont le fait de dominants. À partir d’une enquête sociologique approfondie menée sur les étudiants hommes de deux formations « féminines » 3 de l’enseignement supérieur français – les études de sage-femme et d’assistance de service social –, j’explore les déterminants et les logiques sociales qui sous-tendent ces configurations atypiques. Comment des hommes optent-ils pour une formation associée aux femmes, alors même que ce choix représente pour eux un potentiel déclassement en termes de genre ? Une fois dans la filière, quelle place occupent-ils auprès des étudiantes, du corps enseignant et des professionnel·les qui encadrent les stages ? Leur rareté remet-elle en question leur position favorable dans l’ordre du genre, ou en renforce-t-elle au contraire les contours ? Comment ces hommes sont-ils formés à des professions relationnelles pour lesquelles les références à une supposée « nature féminine » sont encore fréquentes ? Dans quelle mesure évoluent-ils, tout au long de leurs études, dans leurs façons d’être, de penser et d’agir « en tant qu’hommes » ?

Les réponses à ces questions, développées tout au long de ce livre, conduisent à un constat clair : durant leurs études, les hommes se distinguent des femmes. Ils s’en distinguent bien sûr avant tout numériquement. Peu nombreux, ils sont particulièrement visibles et ils sont d’ailleurs souvent rappelés à leur rareté. Mais s’ils se distinguent, c’est aussi parce qu’ils sont différents des femmes. En effet, certains hommes souhaitent

devenir des étudiants « comme les autres » mais, dans l’ensemble, ils se présentent volontiers et sont souvent présentés comme complémentaires et parfois comme opposés aux femmes. Rares parmi les étudiantes, les étudiants ne se confondent en fait jamais totalement avec elles et demeurent, toujours, singuliers. Enfin, c’est dans une logique de hiérarchisation que les hommes se distinguent des femmes. Certes, tous les étudiants ne connaissent pas les mêmes expériences et trajectoires en formation, et certains peuvent même vivre des situations inconfortables. Par ailleurs, les attentes qui s’expriment à leur égard dans ces espaces très féminisés diffèrent en partie de celles qui caractérisent des sphères plus mixtes, requérant des ajustements de leur part. Mais s’ils parviennent à s’adapter à ces configurations spécifiques, la période étudiante permet le plus souvent aux hommes de conforter leur supériorité genrée. Numériquement minoritaires, ils restent dominants.

Ce livre propose ainsi une plongée dans des formations « féminines » de l’enseignement supérieur français, en se penchant plus spécifiquement sur les rares hommes qui y poursuivent leurs études. Il montre que, bien qu’elles sortent de l’ordinaire, ces trajectoires n’en sont pas moins socialement construites, et qu’elles ont même beaucoup à nous apprendre sur des phénomènes sociaux qui les dépassent largement : les mécanismes qui sous-tendent les choix d’orientation, les fonctionnements de l’enseignement supérieur, les processus de socialisation que connaissent les personnes tout au long de leur vie, ou encore les rouages contemporains de l’ordre du genre 4

DES FORMATIONS « FÉMININES », DES FORMATIONS « MASCULINES »

La présence d’hommes dans des filières d’études « féminines » est improbable. Ce constat, qui est à l’origine de ce livre, semble bien sûr évident. Pour saisir pleinement ce qui fait l’atypisme de ces situations, il faut toutefois les resituer dans une analyse plus générale des orientations scolaires et professionnelles au prisme du genre.

Depuis les années 1990, les travaux de sociologie de l’éducation qui comparent les scolarités des filles et des garçons n’ont cessé de souligner un paradoxe. D’un côté, dans une école où la mixité est désormais généralisée (depuis 1975 en France), les filles ont rattrapé puis dépassé scolairement les garçons, obtenant dans l’ensemble de meilleurs résultats et poursuivant leurs études plus longtemps qu’eux. Mais, de l’autre côté, les orientations scolaire et professionnelle des filles et des garçons restent très distinctes (Baudelot et Establet, 1992 ; Duru-Bellat, 2004 [1990] ; Merle, 2020 ; Mosconi, 1989). Ainsi, dans l’enseignement secondaire comme supérieur, les filles sont largement surreprésentées dans les filières littéraires, paramédicales, sociales et des services, les garçons dans les filières scientifiques, techniques et sportives (MENESR-DEPP, 2022). Par exemple, en 2021, les filles représentaient au lycée général 85 % des élèves de la doublette « Humanités littérature et philosophie – Langues, littérature et cultures étrangères et régionales » 5

au lycée technologique 85 % des effectifs de la série « Sciences et technologies de la santé et du social » (ST2S), et en voie professionnelle 99 % de la série « Coiffure, esthétique ». Dans l’enseignement supérieur, en 2019, elles composaient 86 % des effectifs des formations paramédicales et sociales. Les mêmes années, les garçons représentaient de leur côté 89 % des effectifs de la doublette « Mathématiques – numérique, sciences informatiques » au lycée général, 92 % en série « Industrie et développement durable » au lycée technologique, 98 % en « Électricité, électrotechnique » au lycée professionnel ou encore, dans l’enseignement supérieur, 78 % dans les sections de technicien·ne du supérieur orientées vers la production (ibid.) 6

Bien sûr, ces différences ne sont pas immuables. Au xxe siècle, les scolarités des filles ont par exemple connu des évolutions spectaculaires, leur permettant notamment d’accéder à des formations dont elles étaient jusque-là exclues (Buscatto et Marry, 2009). Par ailleurs, les écarts entre filles et garçons sont plus ou moins marqués en fonction de leurs caractéristiques socio-scolaires (Blanchard, Orange et Pierrel, 2016 ; Moreau, 2000). Mais, au-delà de ces nuances, force est de constater que d’importantes différences perdurent. En écho direct aux segmentations du marché du travail (Maruani, 2013), l’orientation reste un « butoir » de la mixité (Vouillot, 2010).

Les formations surtout fréquentées par des filles s’inscrivent souvent dans le prolongement des rôles attribués aux femmes dans la sphère privée, se centrant sur le soin, l’éducation ou les services par exemple. Celles plutôt suivies par des garçons, en accordant une place importante à la technique, à la force physique ou encore à la capacité d’abstraction, font davantage appel à des savoir-faire socialement attribués aux hommes. Ces filières ne bénéficient par ailleurs pas de la même reconnaissance : celles plutôt fréquentées par des garçons sont plus rentables en termes d’insertion, de niveau de salaire et de valorisation sociale (OCDE, 2016). Autrement dit, les formations sont non seulement composées de plus ou moins de filles ou de garçons, mais elles reflètent aussi les pratiques, places et valeurs associées aux femmes et aux hommes dans l’ordre du genre asymétrique : elles sont « féminines » ou « masculines ». Dans ce livre, à la suite d’autres chercheuses (Mennesson, 2005 ; Perrot, 1987 ; Zolesio, 2012), je considère plus précisément que des formations sont « féminines » ou « masculines » quand elles remplissent quatre critères cumulatifs : être très largement féminisées ou masculinisées ; avoir historiquement émergé comme formations « pour les femmes » ou « pour les hommes » ; présenter des caractéristiques techniques et symboliques renvoyant à des pratiques, positions et rôles associés aux femmes ou aux hommes ; valoriser des dispositions fortement attribuées aux femmes ou aux hommes 7

Dans l’ordre du genre hiérarchisé, les orientations des filles et des garçons sont donc non seulement différentes, mais elles sont aussi inégalitaires : elles les conduisent vers des domaines distincts et inégalement valorisés. Comment expliquer ces inégalités ? Certaines recherches sociologiques conçoivent les orientations comme des choix « raisonnables et raisonnés » élaborés par des actrices et acteurs stratèges en fonction du futur qui leur paraît le plus probable. Les filles, notamment, feraient des « choix de compromis » pour pouvoir articuler, à terme, leurs rôles professionnels et familiaux (Duru-Bellat, 2004 [1990]). D’autres travaux argumentent plutôt que ce sont les socialisations de genre – c’est-à-dire les processus sociaux de formation et de transformation des personnes (Darmon, 2016 [2006]) en fonction du genre – connues dès le plus jeune âge qui sont à l’oeuvre. Dans leur famille, à l’école ou encore au travers de supports médiatiques et culturels variés, filles et garçons acquièrent des dispositions qui les conduisent à se projeter différemment dans les espaces scolaires et professionnels. Les parents n’envisagent pas les mêmes avenirs pour leurs filles et leurs fils, et à l’école, les membres des équipes pédagogiques et éducatives n’encouragent pas les filles et les garçons vers les mêmes orientations (Baudelot et Establet, 1992 ; Blanchard, 2021 ; Reay, David et Ball, 2005).

DES HOMMES DANS DES « ÉTUDES DE FEMMES »

Si peu de recherches ont examiné les choix d’études improbables, les travaux sur les personnes investies dans des professions et, plus généralement, des pratiques, positions ou domaines inhabituels pour leur sexe sont plus nombreux. Des ouvrages collectifs et numéros de revue ont été consacrés à cette question, soulignant justement que l’atypisme 8

des hommes a fait l’objet de moins d’intérêt que celui des femmes (Buscatto et Fusulier, 2013 ; Guichard-Claudic, Kergoat et Vilbrod, 2008 ; Shen-Miller et Smiler, 2015 ; Williams, 1993). Plus largement, des recherches sociologiques se sont intéressées aux individus dont les trajectoires et expériences dévient des tendances majoritaires en termes de genre, mais aussi de classe, de race 9 ou encore de sexualité (par exemple, Beaubatie, 2021 ; Brubaker, 2016 ; Buscatto, 2022 ; Lagrave, 2021 ; Lahire, 2012a [1995] ; Santelli, 2022). Cet ouvrage se veut une contribution à ce champ de recherche.

S’intéresser aux exceptions interroge le type de connaissances sociologiques que l’on produit. En accordant son attention à des configurations qui sortent de l’ordinaire, ne risque-t-on pas de donner une vision déformée du monde social (Brekhus, 1998) ? La question se pose dès lors que l’on vise une généralisation des résultats à l’ensemble de la population. L’objectif de ce livre est néanmoins tout autre : l’étude des marges est utilisée pour saisir non seulement, ni même principalement, les pratiques individuelles, mais aussi les normes qui les cadrent. D’une part, les configurations et pratiques marginales informent en creux sur les normes, donnant à voir par contraste des logiques qui se trouvent atténuées dans ces contextes. D’autre part, elles exercent un effet de loupe sur les normes, en rendant saillantes d’autres logiques au contraire renforcées dans ces situations. En d’autres termes, les situations improbables constituent des « points d’observation stratégiques sur les systèmes de contraintes qui font justement leur improbabilité » (Mercklé, 2005, p. 5).

Dans cette perspective, ce livre vise bien sûr à étudier en premier lieu les trajectoires atypiques d’hommes en tant que telles, mais, à un autre niveau, il fait aussi le pari qu’examiner ces parcours fournira un éclairage puissant sur des phénomènes sociaux plus larges, relatifs notamment à l’enseignement supérieur, aux socialisations et au genre.

Expliquer le choix atypique d’hommes

Comment expliquer ces choix d’orientation ? C’est la première question qui émerge lorsque l’on s’intéresse aux hommes de formations « féminines ».

Les travaux sur les trajectoires atypiques de femmes dans des filières d’études et, plus largement, des professions, des activités de loisirs ou des positions associées aux hommes mettent en avant un résultat fort : les dispositions de genre de ces femmes jouent un rôle de premier plan. Si elles deviennent chirurgiennes, boxeuses, mécaniciennes, pompières ou encore ingénieures, c’est en bonne partie parce qu’elles ont acquis, par des socialisations variées connues dans la famille, à l’école, dans les groupes de pairs ou encore au travers des médias, des « propension[s] ou tendance[s] à croire, penser, voir, sentir, apprécier ou agir d’une certaine manière » (Lahire, 2013, p. 139) qui les déterminent à faire de tels choix, le plus souvent de façon précoce.

par la dichotomie des sexes, façonnant les conditions de possibilité de leur trajectoire atypique (Lasvergnas, 1988 ; Lermusiaux, 2019 ; Marry, 2004 ; Mennesson, 2005). Dans une moindre mesure, des recherches portant sur des hommes investis dans des domaines « féminins » confirment ces analyses : les danseurs, les couturiers ou encore les hommes engagés dans des mouvements féministes ont en partie été, depuis l’enfance, socialisés de façon peu « conforme » pour leur sexe (Divert, 2010 ; Hardie, 2015 ; Jacquemart, 2014 ; Laillier, 2016).

On pourrait penser que l’orientation atypique d’hommes vers l’enseignement supérieur est elle aussi encouragée par des dispositions de genre inversées. Mais un élément interpelle. Les travaux qui montrent le rôle de telles dispositions pour les hommes portent plutôt sur des domaines « féminins » militants ou artistiques dotés d’un certain prestige ou qui impliquent un engagement relativement précoce. Qu’en est-il dans des domaines plus ordinaires, qui ne présagent pas de gains sociaux particuliers, voire qui annoncent un possible déclassement de genre pour les hommes qui s’y investissent ? Des dispositions de genre spécifiques sont-elles là aussi nécessaires ? Il semblerait que, dans ce cas, les choix atypiques d’hommes soient moins précoces et émergent avant tout en réponse à des circonstances particulières (Charrier, 2004 ; Kieffer et Marry, 2011 ; Lemarchant, 2017). Aux côtés des dispositions individuelles susceptibles d’entrer en jeu malgré tout, il s’agit donc d’étudier les contextes qui peuvent favoriser ces choix.

La théorie de l’action « dispositionnaliste et contextualiste » élaborée par Bernard Lahire fournit alors une grille d’analyse féconde. Selon cet auteur, les personnes sont inscrites tout au long de leur vie dans une pluralité de contextes sociaux, tous susceptibles d’exercer sur elles des influences socialisatrices qui façonnent des dispositions hétérogènes et souvent dissonantes. En fonction des propriétés du contexte traversé, certaines de ces dispositions sont activées, d’autres mises en veille ou atténuées (Lahire, 2013, p. 104‑110). Pour expliquer les pratiques d’une personne, il faut donc tenir compte de la mise en tension de ses dispositions entre elles et avec les propriétés du contexte traversé, un principe résumé par l’équation « dispositions + contexte = pratiques » (Lahire, 2012b, p. 24).

En adoptant ce cadre théorique pour étudier les orientations d’hommes vers des formations « féminines » du supérieur, ce livre veut mettre au jour les conditions de possibilité contextuelles et dispositionnelles de leurs choix atypiques. Il s’agit alors de rendre compte de ces orientations dans leur diversité, mais aussi de contribuer à une réflexion plus large sur les logiques sociales qui sous-tendent tout choix d’études, probable comme improbable.

Examiner les socialisations de genre… et les inégalités

Une fois les déterminants de leurs orientations atypiques mis au jour, c’est l’expérience concrète de ces hommes en formation qui intrigue. Quelles socialisations connaissent-ils dans les filières « féminines » ? Quelles normes de genre se déploient alors ?

On pourrait penser que les fonctionnements de l’ordre du genre sont redéfinis dans ces configurations spécifiques. Rares hommes dans leur promotion, les étudiants se confondraient progressivement avec les femmes et verraient leur position dominante remise en question. Mais les recherches existantes dépeignent une tout autre réalité. Les mécanismes genrés inégalitaires qui caractérisent les univers plus mixtes sont le plus souvent exacerbés en situation d’atypisme. Les femmes et les hommes aux trajectoires atypiques sont renvoyés à des compétences et à des qualités supposément propres à leur sexe (Angeloff et Arborio, 2002 ; Épiphane, 2016 ; Maruani et Nicole, 1989), et les seconds sont bien plus valorisés que les premières (Couppié et Épiphane, 2001, 2015 ; Lemarchant, 2017).

Si les principes de l’ordre du genre sont donc largement reproduits en situation d’atypisme, ils gagnent à être examinés à l’aune de la norme d’égalité des sexes caractéristique de l’époque contemporaine. En effet, un « ethos égalitaire » est aujourd’hui diffusé à l’ensemble des milieux sociaux, et il est particulièrement ancré dans les jeunes générations (Clair, 2011). Il ne remet pas en question la bicatégorisation des sexes, mais il rend moins dicible leur hiérarchisation (sans qu’elle soit toutefois inopérante). Femmes et hommes seraient « égaux mais différents », et de ce fait irréductiblement complémentaires (ibid.). Quels effets cette norme d’égalité des sexes a-t-elle sur la place qu’occupent les rares hommes en études « féminines » ? Atypiques, connaissent-ils une remise en question de leurs privilèges de genre ? Ce livre s’attelle à ces questions en examinant les socialisations qui s’exercent sur les hommes dans différentes sphères de la formation (en cours, en stage ou encore dans les temps de sociabilité). Ce faisant, il éclaire plus largement les normes de genre – leur contenu, leurs conséquences mais aussi leurs contradictions – à l’oeuvre dans un contexte d’injonctions croissantes à l’égalité et à la mixité.

Une pluralité d’hommes

Si l’ordre du genre est caractérisé dans l’ensemble par une domination des hommes sur les femmes, les groupes de sexe ne sont pas pour autant homogènes. Loin d’annuler la pluralité interne au groupe des hommes, leur minorité numérique constitue au contraire un point d’entrée privilégié pour l’examiner.

Les études critiques sur les masculinités, développées dans une perspective féministe depuis les années 1980, constituent ici une grille de lecture intéressante. Elles mettent en lumière la diversité et les enjeux de pouvoirs au sein du groupe des hommes. Les travaux pionniers de Raewyn Connell ont ainsi montré comment, en fonction des contextes, différentes formes de masculinités, plus ou moins valorisées, se construisent relativement les unes par rapport aux autres. Au sommet se trouve la masculinité hégémonique qui représente, localement, la forme la plus légitimée de domination des hommes et de reproduction du patriarcat – qui est par exemple souvent incarnée, à l’heure actuelle, par des hommes de classes supérieures, racialisés comme blancs et hétérosexuels (Connell, 2014 [1995]). Tenir compte de cette pluralité au sein du groupe des hommes rappelle que le système de genre ne se définit pas uniquement autour de deux groupes de sexe. Il est aussi structuré par d’autres principes sociaux de catégorisation des personnes en termes de classe, de race, d’âge ou encore de sexualité (Bereni et al., 2020 [2008], p. 337‑371), qui ne fournissent notamment pas à tous les hommes les mêmes ressources pour déployer les pratiques de genre localement valorisées (Gourarier, 2017 ; Vörös, 2020).

Si les comportements varient d’une personne à l’autre, c’est donc parce qu’elles n’occupent pas les mêmes places dans l’espace social. Mais c’est aussi, et de façon liée, parce qu’elles sont dépositaires de dispositions variées qui n’offrent pas le même terrain d’ancrage aux socialisations qui s’exercent sur elles. La grille d’analyse en termes de « socialisation continue » proposée par Muriel Darmon constitue ici un dernier ancrage théorique important. Cette approche invite à tenir compte de « l’emboîtement des socialisations plutôt que leur simple succession ou juxtaposition » tout au long de la vie. Les processus de socialisation conduisent tantôt à des « renforcements », tantôt à des « transformations » des dispositions antérieures (Darmon, 2016 [2006], p. 99‑122). En chaussant ces lunettes analytiques, ce livre poursuit l’étude des socialisations qui s’exercent sur les rares hommes en formation en analysant la pluralité des manières dont ils y répondent, en fonction des dispositions dont ils sont déjà dépositaires et de leur position dans différents rapports sociaux. Éclairant le côté des dominants, il contribue dès lors à l’examen sociologique des modalités hétérogènes de recomposition du pouvoir genré dans un contexte marqué par la norme d’égalité des sexes.

En fin de compte, l’ambition de ce livre est double. En premier lieu, il s’agit de rendre raison des trajectoires atypiques d’étudiants hommes en tant que telles, en examinant les ressorts sociaux de leurs orientations puis leurs expériences concrètes une fois en formation. En second lieu, et à un autre niveau, il s’agit plus largement de proposer des éclairages nouveaux sur la construction des orientations vers l’enseignement supérieur (notamment sur leur caractère profondément genré), et d’interroger les fonctionnements contemporains de l’ordre du genre à l’aune d’une configuration sociale atypique.

UNE ENQUÊTE EN FORMATIONS DE SAGE-FEMME ET D’ASSISTANCE DE SERVICE SOCIAL

Pour réaliser ce projet, j’ai mené entre 2013 et 2018 une enquête sociologique approfondie au sein de deux formations de l’enseignement supérieur français : l’assistance de service social et la maïeutique (c’est-à-dire les études de sage-femme). Ces filières sont envisagées comme deux cas d’étude de l’atypisme d’étudiants hommes. L’objectif n’est donc pas de les comparer de façon systématique, mais de les étudier ensemble pour éclairer ce même objet. Il s’agit de discerner leurs logiques communes tout en restant fidèle à leurs différences, dont la prise en compte est mise au service de l’analyse plus globale des orientations et expériences d’hommes en formations « féminines » du supérieur. En d’autres termes, « il s’agit […] de penser [l]es deux terrains dans leur complémentarité analytique et d’envisager leur articulation […] du point de vue de ce qu’ils permettent de mettre au jour, ensemble ou séparément » (Darmon et Schotté, 2016, p. 47).

Les formations de sage-femme et d’assistance de service social

Les sages-femmes, qui exercent une profession médicale « à compétences définies », assurent le suivi médical des femmes et des nourrissons en bonne santé. De leur côté, les assistant·es de service social accompagnent les personnes pour assurer leur bien-être, leur insertion sociale, leur autonomie ou encore l’accès à leurs droits.

La formation d’assistance de service social est proposée dans 73 établissements en France (environ 7 500 étudiant·es), celle de maïeutique dans 34 (environ 4 200 étudiant·es) 10

Professionnalisantes, les deux filières comportent de nombreux stages. Au moment de cette recherche, les étudiant·es en assistance de service social suivent six semaines de stage en première année, puis cinq mois et demi en deuxième année et de nouveau en troisième année. En maïeutique, elles et ils passent plus de 80 semaines en stage au cours de leurs quatre années en école de sages-femmes. Le temps en établissement reste important : la première année des deux filières comporte peu de stages ; d’une manière générale, toutes les périodes sur le terrain sont ponctuées de nombreuses journées ou semaines au centre de formation, et le contenu exigeant des enseignements nécessite beaucoup d’heures de cours. Enfin, chaque promotion compte généralement trente à quarante personnes, et l’organisation des études rend possible une sociabilité étudiante relativement étoffée (fêtes, événements associatifs, repas, pauses, etc.).

La maïeutique et l’assistance de service social peuvent être qualifiées de professions – et, a fortiori, de formations – « féminines ». Tout d’abord, bien sûr, parce qu’elles sont fortement féminisées. En 2021, les filières comptaient respectivement 97 % et 93 % de femmes 11

Ensuite, parce qu’elles ont historiquement émergé comme des professions « pour les femmes » (Gélis, 1988 ; Knibiehler, 1980, 2016 [2007] ; Pascal, 2014). Enfin, parce qu’elles renvoient centralement à des dispositions (la douceur, l’écoute, le dévouement, la discrétion, etc.) et à des caractéristiques symboliques et techniques (importance de l’accompagnement, très nombreuses femmes parmi les usager·es, professions intermédiaires peu (re)connues, etc.) socialement associées aux femmes (Schweyer, 1996 ; Serre, 2009).

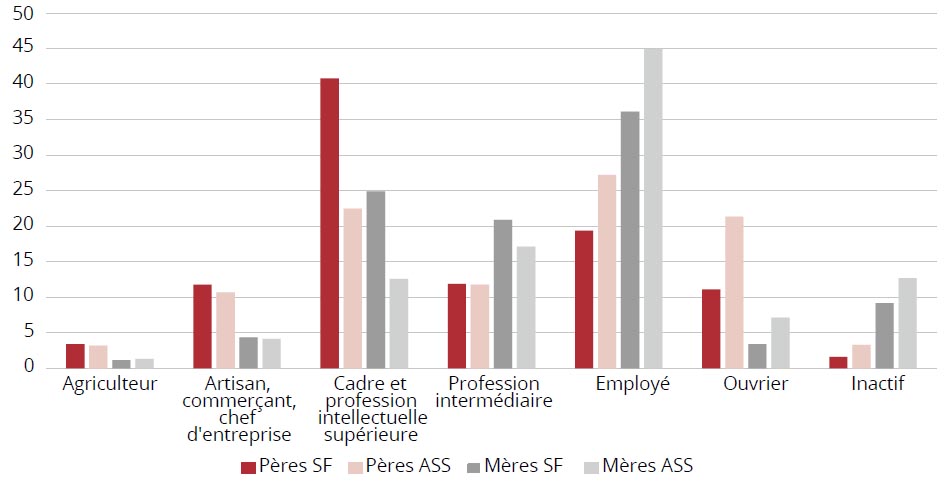

Toutes deux « féminines », ces formations présentent toutefois des différences importantes, qui les rendent très intéressantes à étudier ensemble. Ainsi, les publics étudiants accueillis ne sont pas les mêmes. La maïeutique recrute plutôt parmi les classes moyennes et supérieures tandis que l’assistance de service social est davantage ancrée dans les classes moyennes et populaires (voir graphique 1). Les étudiant·es des deux filières n’ont pas non plus connu les mêmes scolarités. Les sages-femmes, qui viennent à 96 % de la série scientifique du secondaire (S), sont 68 % à avoir obtenu leur baccalauréat avec mention, tandis que les assistant·es de service social, dont les séries d’origine sont plus variées – 34 % de série économique et sociale (ES), 26 % de série littéraire (L), 7 % de S ou 11 % de ST2S –, ne sont que 28 % dans ce cas 12

Graphique 1PCS des parents des étudiant·es sages-femmes et assistant·es de service social en première année (%)

Lecture : 41 % des pères des étudiant·es inscrit·es en première année d’école de sages-femmes entre 2008 et 2017, hors redoublant·es, étaient cadres ou occupaient une profession intellectuelle supérieure.

Note : Les PCS indiquées par les étudiant·es sont celles de leurs parents à leur entrée en sixième. Les données étant exhaustives sur la population étudiée, les tests statistiques ne s’appliquent pas.

Champ : Étudiant·es sages-femmes (N = 10 032) et assistant·es de service social (N = 25 445) inscrit·es en première année, hors redoublant·es, entre 2008 et 2017, France entière.

Sources : Enquête annuelle sur les écoles de formation aux professions sanitaires et Enquête annuelle sur les écoles de formation aux professions sociales – 2008 à 2017, DREES – ministère de la Santé [producteur], ADISP [diffuseur].

Les deux formations n’ont pas non plus la même durée et ne bénéficient pas du même niveau de reconnaissance. Au moment de l’enquête, la formation de sage-femme dure cinq ans (une année commune aux études de santé – la « Paces », qui est souvent redoublée – puis quatre années en école de sages-femmes) et est reconnue à bac+5 13

De leur côté, les études d’assistance de service social durent trois ans et ne sont reconnues qu’à bac+2 14

Enfin, les deux filières sont sélectives mais leurs modalités de recrutement diffèrent. Sur la période couverte par cette recherche, la sélection en école de sages-femmes repose sur des épreuves écrites anonymes passées en première année d’études de santé, qui sont en partie communes à celles d’autres filières de santé auxquelles les candidat·es peuvent aussi postuler (en particulier médecine, odontologie et, depuis 2010, pharmacie). En assistance de service social à la même période, la sélection est accessible après le baccalauréat, reposant sur un écrit anonyme puis, pour les admissibles, sur un examen du dossier de candidature par le jury et une ou plusieurs épreuves orales 15

En fin de compte, étudier ensemble les formations de sage-femme et d’assistance de service social permet d’examiner l’atypisme d’hommes au travers de ses déclinaisons dans des contextes institutionnels et socio-scolaires variés.

Une enquête multiméthode

Entre décembre 2013 et juillet 2018, j’ai donc mené une enquête sociologique au sein de ces deux formations. Pour cela, j’ai combiné plusieurs méthodes.

D’abord, j’ai conduit des entretiens approfondis avec 58 étudiants hommes (31 sages-femmes et 27 assistants de service social) en formation ou récemment sortis de la filière. Inscrits dans une perspective biographique, ces entretiens ont permis d’aborder de nombreux sujets : les trajectoires scolaires et professionnelles, la famille, les loisirs, les groupes de pairs, les projets étudiants et professionnels, les expériences dans différentes sphères de la filière « féminine » – cours, stages, sociabilité étudiante, vie associative, etc. Pour étoffer l’analyse des trajectoires étudiantes en suivant leur construction sur le temps long, j’ai répété les entretiens avec sept de ces hommes sur une période allant d’un à quatre ans (de deux à quatre entretiens), entre leur entrée et leur sortie de formation voire jusqu’à plusieurs années après.

J’ai également interrogé en entretien 28 étudiantes femmes (14 assistantes de service social, 14 sages-femmes) et 35 enseignant·es et encadrant·es de stage (17 en assistance de service social et 18 en sage-femme, 30 femmes et 5 hommes). Ces échanges avaient principalement pour objectif de faire émerger les points de vue et pratiques de ces personnes à l’égard du caractère « féminin » des filières et de la présence de rares hommes. Ils ont toutefois permis d’aborder également de nombreux éléments de leurs propres trajectoires (scolaires, professionnelles, familiales, etc.).

Cette recherche se fonde par ailleurs sur 420 heures d’observation directe. J’ai conduit ces observations en majeure partie entre avril 2014 et novembre 2016 au sein de deux écoles de sages-femmes et de deux centres de formation en assistance de service social. Au cours de l’année universitaire 2014-2015, en particulier, je me suis rendue régulièrement dans chacun de ces établissements (à des fréquences variables en fonction des périodes de stage). Je passais alors une journée ou une demi-journée avec une promotion, souvent celle des premières années mais pas uniquement. J’assistais aux cours, je restais avec les étudiant·es pendant les pauses, je déjeunais avec elles et eux et je les suivais dans leurs éventuelles activités de sociabilité. De façon ponctuelle, j’en ai aussi suivi certain·es sur leurs lieux de stage. En amont, pendant et après cette année universitaire, j’ai enfin conduit de nombreuses observations d’événements moins réguliers, dans ces quatre établissements et parfois dans d’autres : journées portes ouvertes, soirées étudiantes, oraux de sélection, salons d’orientation, réunions d’équipe, remises des diplômes, réunions de prérentrée, événements d’intégration ou encore conseil d’administration associatif.

Grâce aux observations et aux entretiens dans les filières mais aussi par d’autres biais (notamment par Internet), j’ai récolté un troisième type de matériaux : des documents écrits ou iconographiques. Ce livre s’appuie ainsi sur des articles de presse, des sites web institutionnels, des brochures de présentation des filières, des vidéos de témoignages, des photographies de groupes étudiants, des rapports et des évaluations de stages, des relevés de notes, des dossiers de sélection ou encore des données administratives.

Enfin, le livre repose sur l’exploitation d’un quatrième type de matériaux : des données statistiques nationales sur les deux formations. Ces données sont issues d’enquêtes conduites par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la Santé : l’« Enquête annuelle sur les écoles de formation aux professions sanitaires » et l’« Enquête annuelle sur les écoles de formation aux professions sociales ». Menées tous les ans depuis 1980 pour la première, depuis 1983 pour la deuxième 16 ces enquêtes recensent de façon exhaustive les établissements de formation français de différentes filières de la santé et du social, dont la maïeutique et l’assistance de service social. On y trouve la répartition des inscriptions par sexe et année d’études, ainsi que celle des candidat·es reçu·es au Diplôme d’État qui clôt la formation. En fonction des années, d’autres informations sont recueillies (redoublements, arrêts de formation, candidatures à la formation, etc.). Depuis 2003 pour la première enquête, 2005 pour la seconde et, surtout, de façon harmonisée depuis 2008 et jusqu’en 2017, ce volet établissement est complété par un volet étudiant, collectant des informations directement auprès des personnes inscrites en formation : le sexe, l’année de naissance, les professions et catégorie socioprofessionnelles (PCS) des parents ou tuteurs et tutrices 17

la situation avant la formation ou encore les région et département d’origine 18

Les tendances observées sur les étudiant·es depuis 2008 évoluant peu, l’exploitation de ces données dans ce livre porte sauf exception sur les personnes inscrites en première année entre 2008 et 2017 (hors redoublant·es), afin d’avoir des effectifs d’étudiants hommes plus conséquents.

Une enquêtrice acrobate

Comme pour toute recherche, mon profil en tant que sociologue et le déroulé de l’enquête ont eu des conséquences sur les données récoltées et l’analyse proposée (Clair, 2022 ; Haraway, 1988). Il convient donc de s’y attarder.

Quand je commence le travail de terrain sur lequel repose ce livre, j’ai 24 ans et je suis étudiante en doctorat de sociologie. Je suis par ailleurs une femme blanche issue d’un milieu social favorisé. Il est clair dès le départ que je ferai cette recherche à découvert et de façon essentiellement non participante, autrement dit que je me présenterai en tant que sociologue réalisant une recherche et que je ne deviendrai ni étudiante ni enseignante en assistance de service social ou en maïeutique. Une fois l’accord des directions d’établissement obtenu, je fais face à deux défis principaux : enquêter auprès d’enseignant·es et d’étudiant·es d’une part, enquêter auprès d’étudiantes et d’étudiants d’autre part.

Les fonctionnements des institutions éducatives différencient et hiérarchisent très concrètement les étudiant·es et les enseignant·es, qui ne bénéficient pas du même statut, ne fréquentent pas les mêmes espaces en dehors des cours et n’ont pas accès aux mêmes scènes. Comment, dès lors, enquêter auprès de ces deux groupes ? Le risque était grand d’être perçue comme trop proche des enseignant·es par les étudiant·es, et inversement. D’ailleurs, lors d’une des premières observations, alors que je discutais avec une étudiante à la fin d’un cours, j’ai oublié de saluer l’enseignante ; le lendemain, la responsable de la promotion m’a indiqué que sa collègue n’avait pas apprécié que je parle avec les étudiant·es plutôt qu’avec elle, et ne souhaitait pour le moment plus que j’assiste à ses cours. Pour tisser les relations d’enquête espérées, j’ai alors dû progressivement devenir enquêtrice « acrobate », tâchant de faire preuve de souplesse dans les postures que j’adoptais en fonction des personnes auxquelles j’avais affaire et des contextes dans lesquels nous nous trouvions.

Ainsi, lors des échanges informels avec les enseignant·es après les cours ou dans les couloirs, j’ai souvent évoqué ma propre expérience d’enseignante, partageant par exemple des techniques de gestion de groupe. De plus, si mon statut d’enquêtrice principalement non participante était clair pour les équipes pédagogiques, j’ai parfois accepté d’endosser un rôle plus actif qui me plaçait concrètement de leur côté. J’ai ainsi remplacé à l’improviste un membre de jury absent lors d’épreuves de sélection orale en assistance de service social, la directrice de la formation me le demandant explicitement. Ces choix m’ont finalement permis d’entretenir de bonnes relations avec les enseignant·es, qui ont le plus souvent accepté ma présence dans des espaces et des moments qui leur sont réservés (salle des professeur·es, réunions d’équipe, délibérations lors des sélections, etc.), et qui se sont montré·es à l’aise en entretien.

Pour nouer des liens avec les étudiant·es, j’ai fait d’autres choix. Je me présentais généralement comme étudiante en sociologie et je ne précisais pas que j’enseignais dans l’enseignement supérieur, sauf si la question m’était posée. En cours, je me montrais prête à discuter avec mes voisin·es et je restais avec elles et eux pendant les pauses. M’appuyant sur notre proximité d’âge, je n’hésitais pas à partager des anecdotes concernant ma vie privée, participant aux discussions sur les loisirs, les sorties, les relations familiales ou encore sur les relations amoureuses et sexuelles. J’ai aussi veillé à mon utilisation du journal de terrain. J’y écrivais pendant les temps en classe (certain·es pensaient d’ailleurs que je notais le cours) mais je ne le sortais jamais dans les temps de sociabilité étudiante afin de ne pas souligner mon extériorité au groupe. Ces stratégies semblent en fin de compte m’avoir permis de nouer avec les étudiant·es vu·es régulièrement une relation de confiance. Elles et ils sont ainsi nombreuses et nombreux à avoir critiqué les équipes pédagogiques en ma présence, à m’avoir confié des éléments de leur vie privée, à m’avoir ajoutée comme « amie » sur les réseaux sociaux ou encore à m’avoir conviée à des sorties en dehors des cours. La remarque d’une étudiante à la fin de l’année universitaire souligne bien les modalités de mon intégration. Alors que je lui demandais si je pouvais laisser mes affaires avec les siennes pendant la journée portes ouvertes de son établissement, elle m’a répondu d’un ton surpris : « Bah, oui, t’es un peu chez toi ici ! 19

19 Dans ce livre, les termes rapportés en italique et entre guillemets reprennent les propos de personnes interrogées ou observées dans le cadre de cette recherche.» S’il a toujours été clair que je n’étais pas étudiante de la promotion, le temps passé sur le terrain et les efforts déployés ont permis de normaliser ma présence au sein du groupe.

Un autre défi de l’enquête consistait à nouer des relations de confiance avec les étudiantes femmes et avec les étudiants hommes. Me faisant de nouveau acrobate, j’ai essayé tant que possible d’ajuster les effets de mon groupe de sexe.

Avec les étudiantes, le fait d’être une femme a constitué un véritable atout. Cela m’a ouvert les portes de nombre de moments de sociabilité, me permettant de me fondre un peu mieux dans le groupe de pairs et de m’appuyer sur le partage de « certaines des modalités de [l’]expérience de genre » avec les enquêtées (Le Renard, 2010, p. 129) – lors de discussions sur la contraception ou sur le harcèlement de rue par exemple. En entretien, j’ai aussi pu compter sur une certaine connivence de genre, les remarques qui m’étaient adressées en tant que femme étant nombreuses. Bien sûr, « la catégorie femme ne doit pas être prise comme un allant de soi homogénéisant » (Clair, 2016a, p. 76), et il fait peu de doutes que d’autres de mes positions sociales, en termes de classe et de race notamment, sont également entrées en jeu dans ces relations d’enquête. Il semble malgré tout que les étudiantes ont accordé assez peu d’importance à nos éventuelles différences dans ces rapports sociaux, me percevant avant tout comme une étudiante d’une autre filière.

Avec les hommes, la question se posait différemment. Dans l’ordre du genre hétéronormé, les rapports sociaux de sexe et de sexualité sont particulièrement prégnants quand l’enquête est menée par une personne de l’autre sexe (Clair, 2016b ; Monjaret et Pugeault, 2014). Il s’est alors agi de trouver des façons d’atténuer les projections qui pouvaient découler du fait d’être une femme. J’ai ainsi travaillé ma posture et mes réactions pour ne pas bloquer les propos et pratiques des étudiants, notamment lorsqu’ils avaient un caractère genré ou sexuel : rires « entendus » lors de plaisanteries à caractère sexiste, explicitation du fait que je n’étais pas vexée quand certains semblaient hésiter à affirmer tel ou tel point de vue sur les femmes ou encore occultation complète de mes convictions féministes lors de nos discussions plus informelles.

Combinés à la longueur des entretiens et, le cas échéant, à la régularité de nos rencontres lors des observations, ces efforts m’ont permis d’accéder à des pratiques et des propos qui apparaissent avoir peu été bridés. Dans certains cas, toutefois, les étudiants semblent bien s’être adressés à moi en tant que femme. Ainsi, certains ont tenu des propos critiques sur les groupes de femmes en me prenant à partie, m’ont « draguée » en entretien ou encore ont lancé des remarques machistes semblant clairement attendre une réaction de ma part. L’analyse de nos échanges a alors permis d’étoffer mes réflexions sur leurs dispositions et pratiques de genre et de sexualité, faisant ainsi des relations d’enquête un matériau à part entière. Avec les étudiants qui adoptaient des discours et des pratiques moins conformes aux normes de genre et, plus largement, lorsque les échanges s’orientaient sur des sujets plus personnels, le fait d’être une femme a plutôt représenté un atout, les projections genrées faites sur les femmes en termes d’écoute et d’intérêt pour le domaine de l’intime facilitant sans doute la confidence.

ARGUMENT ET PLAN DE L’OUVRAGE

Prenant pour objet les étudiants hommes de formations « féminines » de l’enseignement supérieur, ce livre interroge la production de l’atypisme, les socialisations genrées et les fonctionnements de l’ordre du genre. Divisé en six chapitres, il suit de façon chronologique l’orientation de ces hommes et le déroulement de leurs études.

Le propos se penche d’abord sur l’élaboration de l’orientation atypique. Alors que les recherches sur les trajectoires des femmes dans des domaines « masculins » insistent sur le rôle des dispositions, cette étude de dominants en situation de minorité numérique montre l’importance des contextes. Ce sont avant tout des logiques économiques, institutionnelles et relationnelles qui fondent le choix d’études, même si les dispositions individuelles – en termes de classe et de genre notamment – opèrent également de façon déterminante.

Le premier chapitre étudie ainsi les logiques contextuelles à l’oeuvre dans ces choix d’études. Il montre que les étudiants s’orientent le plus souvent tardivement vers une formation « féminine » : en tant qu’hommes, ce type d’études leur reste longtemps invisible. Ce n’est que dans un contexte de questionnement sur leurs projets étudiants et professionnels qu’ils les envisagent, les découvrant par des journées portes ouvertes, des salons d’orientation, des recherches sur Internet ou encore par des rencontres. Les pratiques institutionnelles de communication et de sélection en formations « féminines » jouent souvent un rôle important dans ces découvertes. Des situations plus contraignantes, telles qu’un échec dans une autre filière ou une situation très matérielle de précarité économique, incitent aussi des hommes à ce choix d’études. En fin de compte, le chapitre montre qu’un ensemble d’opportunités et de contraintes contextuelles marquées par le sceau du genre sont à la racine de l’atypisme des étudiants.

Le deuxième chapitre explore les conditions de possibilité individuelles des choix atypiques, qui jouent malgré tout un rôle. Certes, les étudiants rencontrés ont rarement connu des socialisations de genre inversées, et ils sont caractérisés par une diversité d’origines sociales qui ne les démarquent pas grandement de leurs condisciples femmes ni des hommes aux orientations plus habituelles. Au-delà d’une remarquable transversalité de leur appétence pour le care (c’est-à-dire pour le soin et l’attention aux autres), ils ne sont le plus souvent ni fortement ni précocement disposés à devenir sages-femmes ou assistants de service social. Le chapitre montre toutefois que c’est la façon dont leurs dispositions de classe et de genre s’articulent entre elles d’une part, avec les propriétés des contextes traversés d’autre part, qui explique qu’ils optent pour une formation « féminine ». Retraçant les trajectoires individuelles des enquêtés en rendant compte à la fois de leur diversité et des régularités qui les caractérisent, il met en évidence quatre logiques qui produisent l’atypisme : la souplesse, l’ouverture, le pragmatisme et la stratégie.

Une fois les ressorts sociaux de l’orientation atypique mis au jour, le livre franchit les portes des formations « féminines ». Il montre que, dans ces filières, les rares hommes font l’objet de processus de singularisation, mais qu’ils sont aussi enjoints au respect d’une forte norme d’égalité des sexes. Selon les situations, on attend d’eux d’alterner entre différentes pratiques genrées, c’est-à-dire de jongler avec le « féminin » et le « masculin ». La maîtrise de cette souplesse de genre procure de nombreux bénéfices mais dont tous les hommes ne savent pas, ou ne peuvent pas, tirer profit. Le livre éclaire à ce titre les fonctionnements de l’ordre du genre : il montre la hiérarchie entre les sexes, mais aussi celle qui ordonne les hommes entre eux dans un contexte de valorisation de la mixité et de l’égalité.

Cette analyse s’opère en deux temps. Deux chapitres sont d’abord consacrés aux socialisations de genre que connaissent les étudiants dans les filières. Les deux derniers chapitres, enfin, étudient la (re)production d’inégalités genrées en formation.

Le chapitre 3 se concentre ainsi sur la socialisation des étudiants à la pratique professionnelle, et plus précisément à la dimension relationnelle qui en constitue la colonne vertébrale. Il montre que le travail d’accompagnement des patientes et usager·es est profondément genré. D’un côté, il est attendu des hommes d’opérer un déplacement vers des compétences « féminines » pour prendre soin de ces personnes et être perçus comme des professionnels légitimes (par exemple, en montrant leur capacité à faire preuve d’intuition, de patience et d’attention portée aux autres). De l’autre, ils sont aussi encouragés à entretenir des atouts associés aux hommes et perçus comme enrichissants pour la profession (tels que la capacité à maintenir suffisamment de distance avec les personnes accompagnées). Le chapitre donne aussi à voir les effets différenciés de cette socialisation d’un étudiant à l’autre. Dépositaires de dispositions de genre et de classe hétérogènes, inégalement motivés pour leurs études, les hommes ne s’adaptent pas tous au même rythme ni selon les mêmes modalités aux injonctions professionnelles.

Le chapitre suivant est quant à lui consacré à la socialisation dans les temps de sociabilité entre pairs. Dans l’entre-soi « féminin » formé par le groupe étudiant, les hommes sont loués pour leurs supposées capacités à réguler les conflits et à enrichir les discussions. Cependant, les étudiantes sont très attachées au principe d’égalité entre les sexes. Elles sont aussi nombreuses à apprécier le fait de n’être quasiment qu’entre femmes dans la filière, notamment parce qu’elles bénéficient dans ce contexte d’une certaine mise à distance des rôles genrés et sexuels qui leur sont usuellement assignés. Au sein du groupe de pairs, les hommes sont donc de nouveau enjoints de jongler avec des pratiques plurielles, oscillant selon les contextes entre affirmation et discrétion genrée. Parmi les scènes de sociabilité étudiante rapportées dans le chapitre, celles portant sur des jeux qui prennent la sexualité pour objet donnent à voir cette socialisation à jongler de façon saillante. Là encore, tous les étudiants ne réagissent pas de la même façon. Dotés de dispositions de genre plurielles, certains hommes prennent rapidement la position de dominants locaux. D’autres, davantage socialisés au « féminin » ou, au contraire, mal à l’aise avec leur présence dans une filière peu associée à leur sexe, déploient au sein du groupe des pratiques de genre qui y sont plus ou moins bien tolérées.

Le cinquième chapitre s’intéresse à la place singulière des étudiants dans différentes sphères de la formation. Rares hommes parmi les femmes, ils sont très visibles, et cette visibilisation leur est le plus souvent favorable. Attirés par les rôles de porte-paroles et encouragés à les endosser, ils sont par ailleurs nombreux à prendre les positions de pouvoir au sein du groupe étudiant. Les explications qu’ils donnent à leur engagement, mais aussi les discours de leurs condisciples étudiantes (qui sont notamment nombreuses à ne pas se sentir légitimes, en tant que femmes, à endosser les rôles de porte-paroles), permettent de saisir les logiques genrées à l’oeuvre. Finalement, ce chapitre montre que, peu nombreux, les hommes de formations « féminines » ne restent pas moins dominants.

Le dernier chapitre, enfin, étudie l’assurance spécifiquement « masculine » que les étudiants renforcent tout au long de leur formation. S’ils obtiennent en moyenne de moins bons résultats scolaires que les femmes et vivent parfois des expériences inconfortables en stage, cela semble généralement peu les affecter et ils tirent surtout profit des nombreux signaux positifs qu’ils reçoivent par ailleurs. De fait, si tant est qu’ils fassent preuve d’une capacité à s’adapter au fait d’être en formation « féminine », ils bénéficient régulièrement de privilèges dans leur apprentissage ainsi que d’un ensemble de rétributions professionnelles dès la période de formation. L’étude des trajectoires de défection « par le haut » d’étudiants qui quittent les filières avant le diplôme pour en rejoindre d’autres plus prestigieuses montre que même les sorties précoces de formation (plus fréquentes pour les étudiants que pour les étudiantes) peuvent être caractérisées par des avantages pour les hommes. En fin de compte, différents bénéfices structurent la période étudiante pour les hommes en même temps qu’ils annoncent, préparent et légitiment les inégalités de genre qui caractérisent le marché du travail.

1 À ma connaissance, les personnes interrogées pour la recherche sur laquelle repose ce livre étaient toutes cisgenres (c’est-à-dire qu’elles se reconnaissaient, au moment de l’enquête, dans l’identité de genre « femme » ou « homme » qui leur a été assignée à la naissance), et elles étaient toutes perçues comme telles par les personnes côtoyées pendant leurs études supérieures. Les analyses de ce livre portent donc sur des personnes cisgenres et perçues comme telles, même si cela n’exclut pas qu’elles puissent en partie résonner avec les expériences de personnes non cisgenres ou non perçues comme telles..

2 Le genre est donc entendu dans ce livre comme un « diviseur » et un « rapport social ». Les sexes renvoient quant à eux aux « groupes et catégories produites et organisées par ce système » (le groupe des hommes, le groupe des femmes) (Bereni et al., 2020 [2008], p. 8 et 25-88)..

3 Dans ce livre, l’usage de guillemets autour des termes « féminin » et « masculin » vise à souligner le caractère socialement construit du lien entre un groupe de sexe et une filière, un goût, une disposition ou encore une compétence (Zolesio, 2010) – là où, plus classiquement, les termes employés sans guillemets renvoient aux propriétés, aux pratiques ou encore aux discours des femmes ou des hommes. Les critères précis de qualification d’un domaine comme « féminin » ou « masculin » sont détaillés dans la première partie de cette introduction.

4 Ce livre est tiré d’une thèse de sociologie intitulée Étudiants singuliers, hommes pluriels. Orientations et socialisations masculines dans des formations « féminines » de l’enseignement supérieur (Olivier, 2018). Cette recherche, qui a bénéficié d’un financement doctoral Ined-iPOPs, a reçu le prix de doctorat (prix Louis Gruel) du 28e prix de l’Observatoire national de la vie étudiante..

5 Depuis la rentrée 2019, les séries « scientifique », « économique et sociale » et « littéraire » du lycée général ont été supprimées. Les élèves doivent désormais choisir trois disciplines de spécialité en première, puis en conserver deux en terminale.

6 Ce type de répartition des orientations se retrouve à l’international (Kriesi et Imdorf, 2019)..

7 Des formations aujourd’hui très féminisées mais pour lesquelles cela n’a pas toujours été le cas, et qui ne renvoient pas centralement à des dispositions ou à des caractéristiques techniques et symboliques associées aux femmes, comme le droit ou la médecine, ne sont donc pas ici considérées comme « féminines ».

8 Sauf mention contraire, les expressions « l’atypisme d’hommes » ou « les hommes atypiques » (ou « l’atypisme de femmes »/« les femmes atypiques ») renvoient dans ce livre à l’investissement d’hommes (de femmes) dans un domaine usuellement associé aux femmes (aux hommes), n’informant pas sur leur éventuel « atypisme » sur d’autres plans.

9 La race désigne ici un rapport social, ainsi que les groupes que ce rapport produit. Elle ne renvoie en aucun cas à des catégories réifiées qui seraient fondées en nature (Brun et Cosquer, 2022).

10 Source : Enquête annuelle sur les écoles de formation aux professions sanitaires et Enquête annuelle sur les écoles de formation aux professions sociales – 2021, DREES – ministère de la Santé [producteur], ADISP [diffuseur]..

11 Sources : Enquête annuelle sur les écoles de formation aux professions sanitaires et Enquête annuelle sur les écoles de formation aux professions sociales – 2021, DREES – ministère de la Santé [producteur], ADISP [diffuseur]..

12 Sources : Enquête annuelle sur les écoles de formation aux professions sanitaires et Enquête annuelle sur les écoles de formations aux professions sociales – 2008 à 2017, DREES – ministère de la Santé [producteur], ADISP [diffuseur] ; Enquête Génération, Céreq, 1998 à 2010..

13 À la rentrée 2020, la réforme du premier cycle des études de santé a transformé l’accès aux principales filières de santé (la maïeutique, mais aussi la médecine, l’odontologie, la pharmacie et la masso-kinésithérapie) ; désormais, via les « licences avec accès santé » en particulier, les étudiant·es peuvent plus souvent intégrer ces filières après deux ou trois années d’études universitaires reconnues à bac+2 ou bac+3. Par ailleurs, une sixième année de formation de sage-femme sera créée pour les étudiant·es intégrant la filière à partir de 2024. Enfin, d’ici à 2027, les formations de maïeutique devront totalement intégrer l’université..

14 Depuis 2021, la formation est reconnue à bac+3 pour les nouvelles et nouveaux diplômé·es..

15 Les modalités de sélection ont depuis évolué dans les deux filières. En maïeutique, la réforme du premier cycle de 2020 a notamment instauré des épreuves orales ; les candidat·es de « licences avec accès santé » ne passent par ailleurs pas d’épreuves écrites classantes mais sont sélectionné·es sur dossier. En assistance de service social, depuis 2019, les épreuves écrites sont remplacées par le dépôt d’une candidature sur Parcoursup pour les personnes relevant de cette procédure..

16 À l’exception des années 1986 et 2001.,

17 Ces données sont recueillies de façon agrégée au niveau 1 en sept postes : agriculteur/agricultrice ; artisan·e, commerçant·e ou chef·fe d’entreprise ; cadre et profession intellectuelle supérieure ; profession intermédiaire ; employé·e ; ouvrier·e ; inactif ou inactive n’ayant jamais travaillé.,

18 L’enquête a de nouveau été menée auprès des étudiant·es en 2022, mais les données ne sont pas encore disponibles au moment de l’écriture de ce livre. Cette enquête sera désormais reconduite tous les quatre ans..

19 Dans ce livre, les termes rapportés en italique et entre guillemets reprennent les propos de personnes interrogées ou observées dans le cadre de cette recherche.