— Par Selim Lander

— Par Selim Lander

« Et je dis que la vie est ténèbre, en effet, sans un désir ardent.

Et tout désir ardent est aveugle, s’il n’y a pas connaissance.

Et toute connaissance est vaine, s’il n’y a pas travail.

Et tout travail est vide, s’il n’y a pas amour ;

et lorsque vous travaillez avec amour, vous liez vous-même à vous-même, et aux uns et aux autres, et à Dieu.»

Khalil Gibran, Le Prophète.

Tel est le texte qu’Amel Aïdoudi a choisi de travailler pour le porter sur les planches, un texte intemporel, un succès mondial. Sur le fond les poèmes en forme d’aphorismes ne sont souvent que des évidences, des préceptes convenus pour une « vie bonne », c’est-à-dire ordonnée par la sagesse (cf. Aristote in Éthique à Nicomaque). Mais, d’une part, s’il s’agit de banalités elles sont toujours bonnes à entendre par la plupart d’entre nous qui passons notre (brève) existence le nez dans le guidon, en écartant surtout tout ce qui pourrait nous ramener à l’essentiel. Et, d’autre part, même si ces aphorismes peuvent apparaître à certains banals et sans intérêt, ils sont transcendés par la poésie.

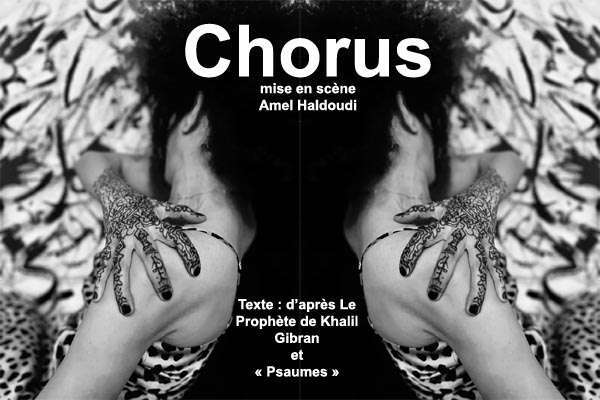

Texte : d’après « Le prophète » de Khalil Gibran et « Psaumes »

Texte : d’après « Le prophète » de Khalil Gibran et « Psaumes »

Les metteurs en scène Eric Delor et josé Exélis nous proposaient le 31/03/10 à L’Atrium une version revisitée, plus épurée de « EIA » crée en juin 2009 à l’occasion de l’anniversaire d’Aimé Césaire. L’originalité de la démarche consiste à essayer une alliance entre le théâtre et le slam. Le slam, dont on a pu entendre une belle prestation il y a peu à l’Atrium avec « Grand corps malade » relève à l’origine de la joute oratoire. La rythmique du poème procède par assonances, allitérations, onomatopées et répétitions consonantiques. Les champs lexicaux mêlent avec plus ou moins de bonheur les registres du familier et du soutenu, de l’argot et de la préciosité, le verlan et les anglicismes. Du point de vue argumentatif dominent l’apostrophe et l’impératif, modes d’expression d’une violence dénonciatrice des injustices sociales. La forme semble en parfaite adéquation avec la dénonciation du colonialisme, du racisme, de l’esclavage, de l’oppression, de la société de consommation etc., ces thématiques lancinantes et récurrentes que tout artiste antillais se doit d’arpenter s’il veut se faire un chemin.

Les metteurs en scène Eric Delor et josé Exélis nous proposaient le 31/03/10 à L’Atrium une version revisitée, plus épurée de « EIA » crée en juin 2009 à l’occasion de l’anniversaire d’Aimé Césaire. L’originalité de la démarche consiste à essayer une alliance entre le théâtre et le slam. Le slam, dont on a pu entendre une belle prestation il y a peu à l’Atrium avec « Grand corps malade » relève à l’origine de la joute oratoire. La rythmique du poème procède par assonances, allitérations, onomatopées et répétitions consonantiques. Les champs lexicaux mêlent avec plus ou moins de bonheur les registres du familier et du soutenu, de l’argot et de la préciosité, le verlan et les anglicismes. Du point de vue argumentatif dominent l’apostrophe et l’impératif, modes d’expression d’une violence dénonciatrice des injustices sociales. La forme semble en parfaite adéquation avec la dénonciation du colonialisme, du racisme, de l’esclavage, de l’oppression, de la société de consommation etc., ces thématiques lancinantes et récurrentes que tout artiste antillais se doit d’arpenter s’il veut se faire un chemin.

Les comédiens et les comédiennes sont des êtres insupportables. Narcissiques, auto-centrés, mégalomanes, d’une redoutable fragilité qui se pare de la robe de l’infantilisme le plus indécrottable, on ne peut que les haïr de ne pouvoir faire du théâtre sans eux. Et pourtant… l’adage est bien connu qui affirme que l’on apprécie les gens que pour leurs qualités alors qu’on les aime pour leur défauts. Jandira de Jesus Bauer a été comédienne, ce qui explique pourquoi elle est sans doute assez folle pour s’embarquer avec trois comédiennes antillaises et monter « Les Bonnes » à Fort-de-France. Le résultat est à la mesure de l’entreprise, décalé, iconoclaste et fidèle, inventif et décapant, mais surtout réussi.

Les comédiens et les comédiennes sont des êtres insupportables. Narcissiques, auto-centrés, mégalomanes, d’une redoutable fragilité qui se pare de la robe de l’infantilisme le plus indécrottable, on ne peut que les haïr de ne pouvoir faire du théâtre sans eux. Et pourtant… l’adage est bien connu qui affirme que l’on apprécie les gens que pour leurs qualités alors qu’on les aime pour leur défauts. Jandira de Jesus Bauer a été comédienne, ce qui explique pourquoi elle est sans doute assez folle pour s’embarquer avec trois comédiennes antillaises et monter « Les Bonnes » à Fort-de-France. Le résultat est à la mesure de l’entreprise, décalé, iconoclaste et fidèle, inventif et décapant, mais surtout réussi.