— par Janine Bailly —

Comme tout un chacun, je crois savoir les différends cruels qui opposèrent Hervé Deluge aux instances de Tropiques-Atrium, du moins ce qu’on a bien voulu nous en dire. Et si je pensais oublier cet épisode, la porte de l’établissement, pour n’être pas réparée, viendrait souvent me le rappeler… Aussi attendais-je avec une certaine impatience la représentation du seul en scène « Mea Culpa », conçu par Hervé Deluge, avec l’aide de Jean-Durosier Desrivières, et joué par lui-même deux soirs de suite seulement au théâtre Aimé Césaire. Mais, dans un désir d’objectivité, je pris d’abord la peine d’écouter quelque interview donnée dans le cadre de la promotion du spectacle. J’ai donc appris qu’initialement « Mea Culpa » répondait à une commande de Michèle Césaire, qui offrait ainsi au comédien la possibilité de revenir sur cet assez tragique moment de son existence.

Comme tout un chacun, je crois savoir les différends cruels qui opposèrent Hervé Deluge aux instances de Tropiques-Atrium, du moins ce qu’on a bien voulu nous en dire. Et si je pensais oublier cet épisode, la porte de l’établissement, pour n’être pas réparée, viendrait souvent me le rappeler… Aussi attendais-je avec une certaine impatience la représentation du seul en scène « Mea Culpa », conçu par Hervé Deluge, avec l’aide de Jean-Durosier Desrivières, et joué par lui-même deux soirs de suite seulement au théâtre Aimé Césaire. Mais, dans un désir d’objectivité, je pris d’abord la peine d’écouter quelque interview donnée dans le cadre de la promotion du spectacle. J’ai donc appris qu’initialement « Mea Culpa » répondait à une commande de Michèle Césaire, qui offrait ainsi au comédien la possibilité de revenir sur cet assez tragique moment de son existence.

Comment faire de sa vie un spectacle ? Comment dire la souffrance, la descente aux enfers et la renaissance ? Comment se défaire des “passions tristes” — évoquées dans le beau titre de Christian Antourel et Ysa de Saint-Auret —, celles dont Spinoza disait qu’elles viennent « au moment où nous sommes au maximum séparés de notre puissance d’agir, aliénés, livrés à la superstition… » ? Parce que depuis deux ans, il travaille avec les gens qui le soutiennent à rendre positive la colère, qu’il voudrait « construire les scènes populaires de Martinique, aller dans le sens d’un consortium d’artistes pour créer, échanger… avec l’extérieur aussi », pour tout cela, Hervé Deluge a pu prendre le risque de se mettre en scène avec brio !

Avant que ne s’éteigne la lumière, une bande-son diffuse paroles et bruits confus, comme d’une rumeur qui court… Le lourd rideau bleu du théâtre est ce soir-là exceptionnellement fermé. Il s’ouvrira sur un écran arachnéen suffisamment léger et transparent pour ne pas masquer le plateau, écran où écrire des textes et projeter des images, au dos duquel se jouera l’essentiel mais pas le tout du monologue. Nous sommes bien au théâtre, avec la nécessaire distanciation prise ; le prouve encore cette « scène dans la scène », le plateau étant occupé en son centre par une sorte d’estrade grise inclinée, figuration d’une cellule de prison éclairée sobrement d’un rectangle blanc suspendu dans les cintres — lucarne de la geôle sur l’extérieur ? Une mise en abyme pour passer de la réalité nue à une construction dramatique obligatoire.

D’abord il y a de la prison les odeurs, infectes, « pisse et fiente », sur « la dalle de béton de la garde à vue qui ne se réchauffe jamais », et ces bruits dans la tête, ces « ils » qu’on ne précise pas toujours, et qui obsèdent. Les gestes alors sont retournés contre soi, torturés, puis tournés contre “l’autre” quand l’espace de jeu se fait ring de boxe. Le comédien se parle, en français, en créole, s’apostrophe, nous apostrophe. La voix, comme retenue d’abord, va au cours du spectacle s’enfler, prendre l’ampleur qui convient aux confidences, puis aux aveux, à la dénonciation aussi. Viennent en réminiscence des textes aimés, lus ou joués au cours d’une carrière, et dont on entendra pour certains la déclamation. De grandes figures alors hantent le plateau, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Dieudonné Niangouna… Bernard-Marie Koltès et de lui ce titre bien approprié à la situation, « Dans la solitude des champs de coton », que le comédien cite, et dont il récite un extrait. Et cherchant le pourquoi d’un acte, sur lequel il s’interroge, il rependra du dramaturge le propos : « Est-ce juste une histoire de rencontre entre un chien et un chat ? Est-ce juste une question d’hostilité et d’animosité ? Tout aurait juste commencé par un “acte de guerre sans motif” ? ». Sera convoqué encore Heiner Müller et son Hamlet-machine, et Deluge en Hamlet, reprenant pour nous le début du texte… Viennent les souvenirs, et ce sont les études à Cannes, la proximité de personnages connus, qu’il n’apprécie pas toujours, Zidane à l’école du foot, lui à l’école régionale d’acteurs : « Un demi-dieu et un demi-minable, un coup de boule et une porte cassée ». Les difficultés de l’exil aussi, quand on est noir, que l’on ne correspond pas aux critères en vigueur dans le monde du spectacle, et qu’il faut se livrer, pour faire sa place, à « un combat de nègre et de chiens ». Le ton pourtant peut s’alléger, l’humour s’inviter pour dire ce temps où l’avenir restait ouvert ; il faut voir l’imitation désopilante que fait le comédien des chorégraphies de Claude François, lui qui, dit-il, eut un temps l’ambition d’être chanteur mais sans en avoir la compétence !

D’abord il y a de la prison les odeurs, infectes, « pisse et fiente », sur « la dalle de béton de la garde à vue qui ne se réchauffe jamais », et ces bruits dans la tête, ces « ils » qu’on ne précise pas toujours, et qui obsèdent. Les gestes alors sont retournés contre soi, torturés, puis tournés contre “l’autre” quand l’espace de jeu se fait ring de boxe. Le comédien se parle, en français, en créole, s’apostrophe, nous apostrophe. La voix, comme retenue d’abord, va au cours du spectacle s’enfler, prendre l’ampleur qui convient aux confidences, puis aux aveux, à la dénonciation aussi. Viennent en réminiscence des textes aimés, lus ou joués au cours d’une carrière, et dont on entendra pour certains la déclamation. De grandes figures alors hantent le plateau, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Dieudonné Niangouna… Bernard-Marie Koltès et de lui ce titre bien approprié à la situation, « Dans la solitude des champs de coton », que le comédien cite, et dont il récite un extrait. Et cherchant le pourquoi d’un acte, sur lequel il s’interroge, il rependra du dramaturge le propos : « Est-ce juste une histoire de rencontre entre un chien et un chat ? Est-ce juste une question d’hostilité et d’animosité ? Tout aurait juste commencé par un “acte de guerre sans motif” ? ». Sera convoqué encore Heiner Müller et son Hamlet-machine, et Deluge en Hamlet, reprenant pour nous le début du texte… Viennent les souvenirs, et ce sont les études à Cannes, la proximité de personnages connus, qu’il n’apprécie pas toujours, Zidane à l’école du foot, lui à l’école régionale d’acteurs : « Un demi-dieu et un demi-minable, un coup de boule et une porte cassée ». Les difficultés de l’exil aussi, quand on est noir, que l’on ne correspond pas aux critères en vigueur dans le monde du spectacle, et qu’il faut se livrer, pour faire sa place, à « un combat de nègre et de chiens ». Le ton pourtant peut s’alléger, l’humour s’inviter pour dire ce temps où l’avenir restait ouvert ; il faut voir l’imitation désopilante que fait le comédien des chorégraphies de Claude François, lui qui, dit-il, eut un temps l’ambition d’être chanteur mais sans en avoir la compétence !

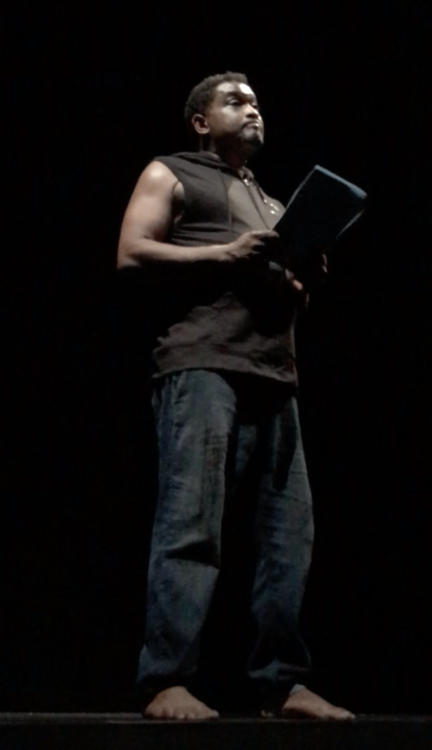

Cependant il faut bien revenir au sujet promis par le titre. Quittant la scène, s’engouffrant dans la salle, Hervé Deluge nous fait entendre ce qui semble être une dispute, une reconstitution partielle de “l’incident”. Si nous ne le voyons pas, sa voix encore nous vient des coulisses, nous tient, âpre et coléreuse. C’est revenu au devant de nous, tout au bord du plateau, que debout il dira plus tard le procès, texte en mains dont il tourne lentement les pages comme s’il lisait les minutes écrites par le greffier du tribunal. Aux répliques échangées dans le prétoire, il tisse les sensations qui furent les siennes : au dehors, le tambour qui bat, les mains des femmes sur les tambours, le comité de soutien qui tient la place ; au dedans, le bonheur venu de ceux et de celles qui témoignent obstinément en sa faveur, et le bruit lancinant de la bague dont l’une d’elles frappe le bois d’un certain meuble. Puis le verdict, infamant d’être médiocre, mi-figue mi-raisin, ni vraie indulgence ni vraie sévérité, comme s’il s’agissait de juger le seul coup de colère d’un créateur déprimé, et non de prendre en considération une volonté affirmée de changer les choses quand on se juge maltraité, humilié, méprisé dans son travail d’artiste. Bien sûr, comme Hervé Deluge nous le rappellera au moment des applaudissements, il s’agit là de « sa version », et très honnêtement, il n’emploiera pas le mot de vérité.

Cependant il faut bien revenir au sujet promis par le titre. Quittant la scène, s’engouffrant dans la salle, Hervé Deluge nous fait entendre ce qui semble être une dispute, une reconstitution partielle de “l’incident”. Si nous ne le voyons pas, sa voix encore nous vient des coulisses, nous tient, âpre et coléreuse. C’est revenu au devant de nous, tout au bord du plateau, que debout il dira plus tard le procès, texte en mains dont il tourne lentement les pages comme s’il lisait les minutes écrites par le greffier du tribunal. Aux répliques échangées dans le prétoire, il tisse les sensations qui furent les siennes : au dehors, le tambour qui bat, les mains des femmes sur les tambours, le comité de soutien qui tient la place ; au dedans, le bonheur venu de ceux et de celles qui témoignent obstinément en sa faveur, et le bruit lancinant de la bague dont l’une d’elles frappe le bois d’un certain meuble. Puis le verdict, infamant d’être médiocre, mi-figue mi-raisin, ni vraie indulgence ni vraie sévérité, comme s’il s’agissait de juger le seul coup de colère d’un créateur déprimé, et non de prendre en considération une volonté affirmée de changer les choses quand on se juge maltraité, humilié, méprisé dans son travail d’artiste. Bien sûr, comme Hervé Deluge nous le rappellera au moment des applaudissements, il s’agit là de « sa version », et très honnêtement, il n’emploiera pas le mot de vérité.

Bien sûr, il y eut des moments où le personnage de théâtre s’effaçait derrière l’homme, puisque étaient cités nommément les acteurs de l’histoire, et que l’on s’attachait à montrer la réalité la plus nue : difficultés à monter des pièces quand « les subventions viennent toujours en retard, les huissiers viennent toujours en avance », conviction que la culture compte trop peu : « tout le monde se contrefout du théâtre et de la culture… nous tant qu’on a de l’essence on roule, c’est aussi une forme de résistance, joyeuse et désespérée ». Bien sûr, certains passages pourraient prêter à controverse ; il en est ainsi de ce moment où l’on entend l’ancien directeur Hassan Kassi Kouyaté parler de la mission qu’il s’est donnée, celle de « rajeunir, régénérer le paysage artistique » à la Martinique ; où le personnage oppose deux notions, celle de culture locale à celle de scène nationale, par exemple. Certains portraits à clé pourraient aussi sembler fort sévères à ceux qui risqueraient de s’y reconnaître !

Mais celui qui, face à un journaliste imaginaire décline dans le jeu son identité en tant que « metteur en scène qui ne sait pas fermer sa gueule », livre ici un texte sans complaisance, ni pour lui-même ni pour les autres. Il sait le rendre vivant et souvent convaincant. Poétique puisqu’ici « il ne s’agit pas de couleur de peau, mais de couleur d’âme ». Hervé Deluge joue avec talent un personnage, qui n’est autre que Hervé Deluge, mais derrière lequel il ne se dissimule pas. Un spectacle entre ombre et lumière, où parfois seul le visage expressif émerge de l’obscurité.

Il est à souhaiter que Hervé Deluge se donne à voir sur d’autres scènes que celle du Théâtre Aimé Césaire !

Fort-de-France, le 17 février 2019

Photos Paul Chéneau