Par Michel Herland.

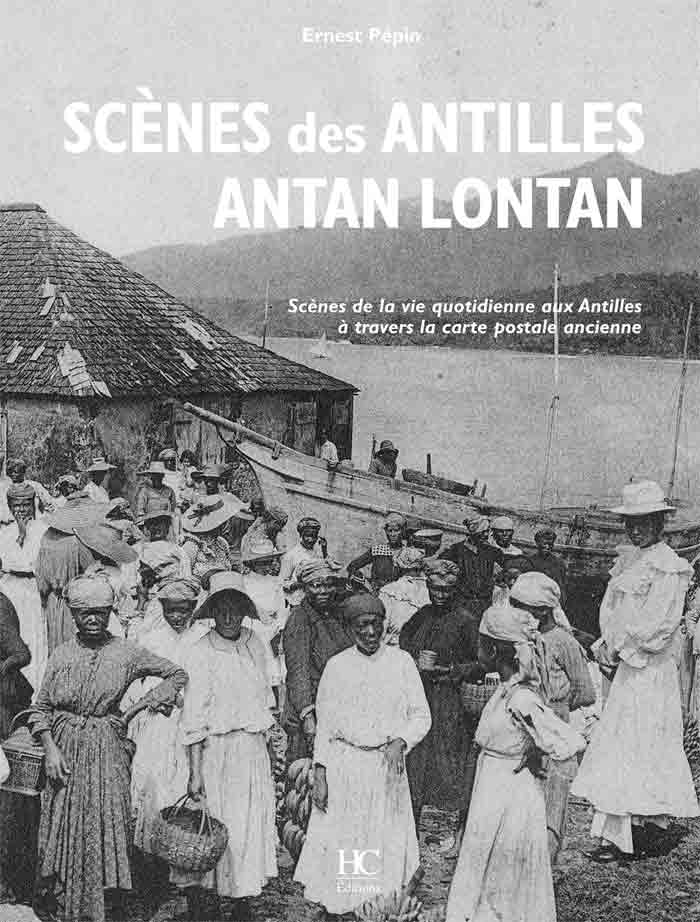

Les éditions HC (comme Hervé Chopin), bien connues en Martinique, ont fait appel à Ernest Pépin pour commenter des cartes postales anciennes des Antilles dont la plupart avait déjà été présentées au public dans un livre publié en 2001 sous le titre « Antilles d’antan ». D’une édition à l’autre, le nombre de pages a augmenté, la maquette s’est aérée et, surtout, la taille et la qualité de la reproduction des images se sont grandement accrues, certaines photographies faisant même l’objet d’une présentation pleine page (24,5 x 32 cm) sans que cela nuise en rien à la netteté de l’image.

Beaucoup de photos valent surtout en tant que témoignage d’une époque disparue. Même les moins pittoresques nous touchent, par exemple celles qui présentent simplement les bâtiments d’une usine à sucre, parce qu’elles nous montrent à quoi ressemblaient vraiment, lorsqu’ils étaient en activité, ces bâtiments dont nous découvrons les vestiges envahis par la végétation au gré de nos promenades dominicales. Nous mesurons alors combien ces constructions industrielles, censées matérialiser la richesse des planteurs, étaient en réalité modestes. « Un manque d’ambition qui fait comprendre que nous n’avons pas à faire avec des capitaines d’industrie… À voir les bâtiments, l’on pressent l’agonie à venir », commente E. Pépin (dans une curieuse syntaxe).

Les cartes postales anciennes sont une source d’inépuisable nostalgie. Celles des Antilles antan lontan ne ratent pas leur effet. Tous ces métiers, ces objets, qui faisaient la vie de nos ancêtres, qui les faisaient vivre et dont parfois nous ignorons l’usage, dont nous n’avons jamais entendu le nom ! Et ces lieux où nous passons parfois tous les jours, comme ils ont changé ! La portion de la nationale 2 qui traverse Fond Lahaye, par exemple, aujourd’hui déprimante de laideur et cause d’inévitables embouteillages aux heures de pointe, comment aurions-nous pu imaginer qu’elle était, il y a un siècle, une charmante route de campagne, bordée de cocotiers, parcourue par quelques tacots et des piétons tout de blanc vêtus ?

Mais la contemplation de ces cartes postales nous conduit bien au-delà de la nostalgie. Comme le note, à nouveau, E. Pépin dans sa préface, « elles ne sont pas des plongées inertes dans un temps révolu. Elles sont des irruptions de présences qui sommeillent en nous et qui nous révèlent à nous-mêmes le sens de nos profondeurs ». Des profondeurs insoupçonnées, puisque nous nous découvrons les héritiers de personnages qui nous sont devenus parfaitement étrangers. Qu’il s’agisse des pauvres en haillons, des vieillards édentés et des vieilles bossues dont la pipe ne quitte pas la bouche ou, à l’opposé, des bourgeois impeccables dans leurs costumes immaculés et de leurs femmes disparaissant sous une superposition de tissus et chargées d’or, nous ne pouvons pas nous reconnaître dans ces gens-là. Car les photos ne sont pas muettes : les yeux, les attitudes, tout nous parle. Et nous voyons bien que ces gens-là étaient complètement différents de nous. Ils n’ont connu ni les guerres mondiales ni l’âpre compétition sociale, ils appartenaient à un monde fixe où chacun connaissait la place qui était la sienne. Quant au progrès, s’ils en voyaient les premières manifestations (les bateaux à vapeur, les automobiles, l’électricité) il demeurait suffisamment lent pour n’entraîner aucun bouleversement. Sans doute est-ce la raison pour laquelle ils nous paraissent si simples, si naïf et si lointains.

Les photographes de l’époque ne cherchaient pas, en général l’esthétique, ils avaient une mentalité de reporter. Et c’est tant mieux, car leurs photos nous apportent, du coup, une connaissance très complète de la société d’autrefois. Il arrive pourtant qu’on tombe sur de vraies photos d’art. Les Antilles antan lontan contiennent au moins deux chefs d’œuvre, deux photos pleine page de personnages en buste, une jeune lavandière qui pose avec son seau posé sur une « torche » (p. 19) et un jeune chasseur de serpent, torse nu, le chef couvert d’un beau feutre, portant fièrement sur l’épaule un « fer de lance » enroulé autour d’un bâton (p. 51).

Michel Herland.