— par Janine Bailly —

« Guerra et terebintina, Guerre et térébenthine »

Venue de Bruxelles, la Needcompany présente, dans une adaptation et mise en scène de Jan Lauwers, la pièce « Guerra et terebintina, Guerre et térébenthine » tirée du roman éponyme que publia en 2014 Stefan Hertmans, qui obtint un vif succès et fut vite traduit en diverses langues. Sa genèse particulière se fit quand Jan, dans les années quatre-vingts, reçut de son grand-père les deux cahiers dans lesquels il avait, au cours des dix-sept années suivant le traumatisme de la Première Guerre Mondiale, relaté sa vie avec obstination et grande fidélité. Le spectacle, qui travaille sur la mémoire, intime et collective, comporte trois périodes, une première évoquant l’enfance du grand-père Urbain Martien, la deuxième figurant la guerre de tranchées à laquelle il participa, la troisième relatant la dernière période de sa vie, sentimentale, picturale et familiale.

Venue de Bruxelles, la Needcompany présente, dans une adaptation et mise en scène de Jan Lauwers, la pièce « Guerra et terebintina, Guerre et térébenthine » tirée du roman éponyme que publia en 2014 Stefan Hertmans, qui obtint un vif succès et fut vite traduit en diverses langues. Sa genèse particulière se fit quand Jan, dans les années quatre-vingts, reçut de son grand-père les deux cahiers dans lesquels il avait, au cours des dix-sept années suivant le traumatisme de la Première Guerre Mondiale, relaté sa vie avec obstination et grande fidélité. Le spectacle, qui travaille sur la mémoire, intime et collective, comporte trois périodes, une première évoquant l’enfance du grand-père Urbain Martien, la deuxième figurant la guerre de tranchées à laquelle il participa, la troisième relatant la dernière période de sa vie, sentimentale, picturale et familiale.

Une mise en scène originale et efficace, une scénographie travaillée, une tension constante se révèlent propres à soutenir d’un bout à l’autre notre attention, comme à faire surgir notre émotion. Le plateau est partagé en deux espaces distincts. Sur le devant, l’actrice Viviane de Muynck est la narratrice protéiforme du récit, tantôt disant d’une voix expressive l’histoire à la troisième personne, tantôt lisant d’une voix plus égale des passages extraits des cahiers eux-mêmes, et dans la dernière séquence devenant l’un des personnages, jouant avec conviction l’épouse d’Urbain qui dit « je » pour évoquer sa propre vie. Une sorte de mise en abyme qui porte notre regard sur le drame féminin de celle-ci, que l’on mariera sans amour. Côté jardin une installation figurant un intérieur d’appartement, où à un moment seront cuits des gâteaux, l’odeur des biscuits venue titiller un autre de nos sens. Côté cour, dans « l’atelier », un écran sur lequel faire apparaître les toiles peintes devant nous par l’acteur, d’ailleurs sans paroles, qui est le grand-père à la troisième et ultime partie de son existence : une chevelure féminine, un crâne, une épaule de femme dénudée, symboliques des trois époques d’une vie brisée par les drames et les forces du mal. Au sol, une chaîne métallique qui se soulèvera pour s’organiser, former une sorte de monstrueux insecte, une espèce d’araignée géante et dont la tête sera un portrait peint de la Vierge Marie : transition entre l’enfance et l’âge d’homme, annonciatrice du destin double, celui du soldat jeté dans la Grande Guerre, celui de l’homme à jamais blessé trouvant dans l’activité picturale, de copie des maîtres notamment, un remède à la souffrance inguérissable qui est la sienne. Copie, mais aussi reproduction obsessionnelle du portrait de la seule qu’il ait jamais aimée, et qu’il lui arrive de glisser dans ces tableaux célèbres. Et pour que se fasse le lien entre les deux moitiés du plateau, la deuxième moitié comme en arrière-plan étant le lieu où s’accomplira le jeu des acteurs, Jan Lauwers imagine une blanche infirmière, qui va et vient de l’un à l’autre espace, qui observe, et parfois soigne et console, sorte « d’Ange de l’Histoire » dira le metteur en scène.

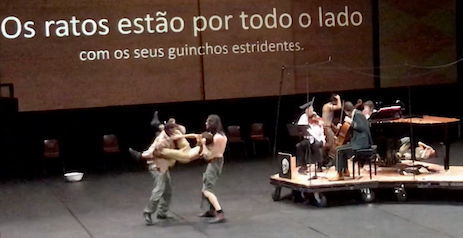

Tout d’abord, le récit d’une enfance pauvre, à Gand, à cette époque où éclot en Europe la civilisation industrielle. Le travail nécessaire dans les fonderies, qui vient briser déjà les rêves, le bruit, la fumée, le manque de sécurité, le danger et les machines inhumaines. Fatal, l’accident qui endeuille, marque les corps. À cet âge le jeune garçon admire son propre père, peintre de fresques des églises, et sans doute naît là sa future vocation. Puis vient l’évocation des horreurs de la guerre vécue en Flandre par Urbain. Sur une estrade surélevée et déplacée selon les besoins de l’action en roulant sur la scène, un orchestre qui depuis le début rythme le récit de sa violence ou de sa douceur, à ce moment devient partie active du spectacle, les musiciens assimilés à des soldats, par le frappement agressif de leurs pieds et l’urgence de leurs instruments. Une scène effrayante, extrêmement charnelle et brutale, sans concession, dans les corps à corps qui parlent des tranchées de l’Yser, dans la figuration du viol, dans le bruit et la fureur. En vêtements militaires étrangement découpés, ou dans leur nudité, les danseuses et danseurs accomplissent la performance de faire sous nos yeux stupéfiés vivre le combat, tandis que les panneaux suspendus en fond de scène, frappés avec vigueur, font résonner le tonnerre d’une affrontement affreux et si inutilement meurtrièr ! Des panneaux sur lesquels apparaît écrit ce qui trop atroce ne saurait être dit, par exemple : « Les rats sont partout, avec leurs cris stridents… » ! Enfin, dans un apaisement fallacieux parce qu’éphémère, dans les années d’après-guerre, nous découvrons Urbain et son amour pour Maria-Emélia, relation romantique brutalement fauchée puisque la jeune femme meurt devant nous, dans des essoufflements et expectorations insupportablement réalistes sur son lit de douleur, victime de la grippe espagnole qui fit alors tant de victimes ! Par raison et non par sentiment, Urbain épousera Gabriella, qui tout au long des années de vie commune ne sera pour lui que l’ombre de sa sœur défunte Maria-Emélia, et c’est ce prénom de l’aimée qu’il donnera à leur fille.

Tout d’abord, le récit d’une enfance pauvre, à Gand, à cette époque où éclot en Europe la civilisation industrielle. Le travail nécessaire dans les fonderies, qui vient briser déjà les rêves, le bruit, la fumée, le manque de sécurité, le danger et les machines inhumaines. Fatal, l’accident qui endeuille, marque les corps. À cet âge le jeune garçon admire son propre père, peintre de fresques des églises, et sans doute naît là sa future vocation. Puis vient l’évocation des horreurs de la guerre vécue en Flandre par Urbain. Sur une estrade surélevée et déplacée selon les besoins de l’action en roulant sur la scène, un orchestre qui depuis le début rythme le récit de sa violence ou de sa douceur, à ce moment devient partie active du spectacle, les musiciens assimilés à des soldats, par le frappement agressif de leurs pieds et l’urgence de leurs instruments. Une scène effrayante, extrêmement charnelle et brutale, sans concession, dans les corps à corps qui parlent des tranchées de l’Yser, dans la figuration du viol, dans le bruit et la fureur. En vêtements militaires étrangement découpés, ou dans leur nudité, les danseuses et danseurs accomplissent la performance de faire sous nos yeux stupéfiés vivre le combat, tandis que les panneaux suspendus en fond de scène, frappés avec vigueur, font résonner le tonnerre d’une affrontement affreux et si inutilement meurtrièr ! Des panneaux sur lesquels apparaît écrit ce qui trop atroce ne saurait être dit, par exemple : « Les rats sont partout, avec leurs cris stridents… » ! Enfin, dans un apaisement fallacieux parce qu’éphémère, dans les années d’après-guerre, nous découvrons Urbain et son amour pour Maria-Emélia, relation romantique brutalement fauchée puisque la jeune femme meurt devant nous, dans des essoufflements et expectorations insupportablement réalistes sur son lit de douleur, victime de la grippe espagnole qui fit alors tant de victimes ! Par raison et non par sentiment, Urbain épousera Gabriella, qui tout au long des années de vie commune ne sera pour lui que l’ombre de sa sœur défunte Maria-Emélia, et c’est ce prénom de l’aimée qu’il donnera à leur fille.

Un spectacle tout en force, mêlant théâtre, danse et musique, qui sur la traversée épique d’un siècle greffe la tragédie d’une saga familiale bien peu ordinaire. Une mise en scène très visuelle et sonore, et qui fait appel à nos sens d’abord, à notre réflexion ensuite parce que le thème, qui pourrait évoquer l’oxymore « guerre et paix » si toutefois le fait de peindre avait su apaiser Urbain Martien héros malchanceux de son propre récit, parce que ce thème historique, reste pourtant universel et éminemment contemporain !

De son grand-père, Stefan Hertmans écrira : « Le plus important, il ne pouvait le partager avec les autres. Alors il peignait des nuages, des arbres, des paons, la plage d’Ostende, une basse-cour et des natures mortes sur des tables à moitié débarrassées, un immense travail de deuil, silencieux, dévoué, pour apaiser les pleurs du monde jusque dans les choses les plus quotidiennes. »

Almada, le 15 juillet 2019

Photos Paul Chéneau