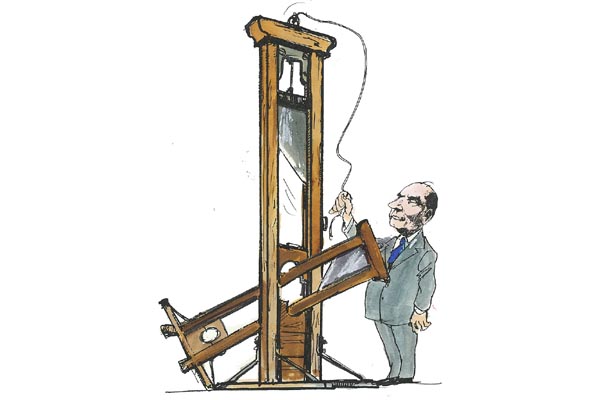

Promulgation de la loi abolissant la peine de mort le 9 octobre 1981

La peine de mort a été abolie en France en 1981, faisant ainsi de la France le seul pays à avoir procédé à des exécutions tout en étant membre de la Communauté économique européenne, ancêtre de l’Union européenne.

La peine de mort a été abolie en France en 1981, faisant ainsi de la France le seul pays à avoir procédé à des exécutions tout en étant membre de la Communauté économique européenne, ancêtre de l’Union européenne.

Contrairement à une idée répandue, ce n’est pas Christian Ranucci mais Hamida Djandoubi, guillotiné le 10 septembre 1977 à la prison des Baumettes de Marseille, qui est la dernière personne à avoir subi la peine de mort en France.

Dernière décapitation à Fort-de-France, celle de Landry-Lambert Gau, le 22 juin 1965.

Histoire

Époque gauloise

Certains condamnés étaient conduits au lieu du supplice qui était le bord d’une falaise d’où ils étaient précipités.

César rapporte que les criminels étaient exécutés à l’occasion de grandes fêtes propitiatoires au cours desquelles ils étaient enfermés dans de grands mannequins de paille auxquels on mettait le feu1.

Époque gallo-romaine et Bas-Empire

Sous le Bas-Empire, les Romains utilisaient le crucifiement pour les voleurs et les vagabonds ; ils les envoyaient parfois contre des gladiateurs, voire des bêtes sauvages ou encore leur coupaient la tête[réf. nécessaire].

Ancien Régime

Avant 1791, il existait en France, suivant les époques, une multitude de modalités à exécuter avant l’application de la peine capitale, selon le crime et la condition du condamné.

Le droit pénal de l’Ancien Régime comportait des peines afflictives destinées à faire souffrir le coupable, et des peines infamantes destinées à l’humilier. Les peines n’avaient pas pour but de punir ou d’amender le coupable, mais d’impressionner les spectateurs, de servir d’exemple, de dissuader le public de commettre des crimes.

L’emprisonnement ne figurait pas encore parmi les peines, et il ne servait qu’à s’assurer de la personne accusée en attente du jugement, ou alors comme peine de substitution en cas de grâce. En particulier pour les femmes qui n’étaient jamais tenues d’exécuter une peine de bagne, et plus rarement exécutées en cas de peine de mort. Les personnes atteintes de démence après leur condamnation et les femmes enceintes ne pouvaient pas être exécutées. Les grâces étaient nombreuses car toute personne convaincue d’un homicide était condamnée pour assassinat, et c’était par la procédure de recours en grâce qu’on l’excusait lorsque l’homicide était involontaire.

La peine capitale pouvait être assortie de peines infamantes, en particulier l’exposition de la dépouille mortelle au gibet. Celui-ci était toujours situé sur une hauteur, bien en vue du principal chemin…

La peine devait être exécutée dans les 48 heures de réception du refus de grâce et au lieu de supplice accoutumé le plus proche de celui où avait eu lieu le crime (et non à proximité du tribunal), le plus souvent sur la principale place de la ville sur une estrade qui était dressée. À Paris, c’était la place de Grève et la place de l’Estrapade. Le corps était ensuite porté au gibet pour être exposé.

La pendaison était la peine commune, y compris pour les crimes commis en mer2 ;

La décapitation à l’épée (ou la hache) était un privilège attaché à la noblesse, afin que l’infamie ne rejaillît pas sur l’état public. Mais il arrivait qu’un criminel de condition noble ou un prélat fût condamné à être dégradé de sa noblesse ou des ordres ecclésiastiques, puis exécuté par pendaison. C’était toujours le cas pour les ministres et les officiers du roi coupables de détournement des deniers publics ou concussion : plusieurs furent pendus puis exposés à Montfaucon ;

Le bûcher pour les hérétiques relaps et les incendiaires (le condamné était souvent discrètement étranglé auparavant par un lacet) ;

La roue pour les brigands et pour les meurtriers condamnés avec circonstances aggravantes, les membres du condamné étaient brisés puis il était achevé par strangulation (la durée avant l’étranglement était déterminée selon la gravité du crime : après quelques coups pour un vol à main armée, après plusieurs heures pour un assassinat (affaire Jean Calas). Pour les crimes les moins graves, on étranglait l’homme avant de le fracasser ;

L’huile bouillante : pour les faux-monnayeurs ;

L’écartèlement, avec ensuite exposition des restes aux quatre portes de la cité : pour la haute trahison, pour les parricides, dans la pratique, il n’était utilisé que pour les régicides (le Roi étant le père de la Nation) ;

La tête cassée, peine militaire, dont sont aussi menacés les civils qui forçaient les blocus en cas d’épidémie de peste.

Adoption de la guillotine

Le premier débat officiel sur la peine de mort en France date du 30 mai 1791, avec la présentation d’un projet de loi visant à l’abolir. Son rapporteur, Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau est soutenu notamment par Maximilien de Robespierre. Cependant, l’Assemblée nationale constituante, promulgue une loi le 6 octobre 1791 maintient la peine de mort en supprimant la torture préalable3. C’est également avec cette loi qu’est uniformisée la méthode d’exécution, le privilège d’être décapité qui était réservé à la noblesse est démocratisé. Selon l’article 3 du Code pénal de 1791, qui classe la peine de mort parmi les peines afflictives et infamantes, « Tout condamné [à mort] aura la tête tranchée ». Cette célèbre phrase restera dans l’article 12 du Code pénal français jusqu’à l’abolition, en 19814.

L’usage de la guillotine est alors généralisé pour toute mise à mort de civils. Seuls les militaires sont fusillés par peloton d’exécution pour les crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions (comme la désertion, la mutinerie…).

Le 26 octobre 1795, lors de sa dernière séance, la Convention nationale abolit la peine capitale pour la première fois en France, mais seulement à dater du jour de la publication de la paix générale3. Cette abolition conditionnelle est ajournée dans le Code pénal de 18103, qui prévoit 39 cas d’application dont : l’assassinat, le meurtre, l’attentat, l’incendie volontaire, le faux-monnayage, la trahison, la désertion, etc.

xixe siècle

Sous la Restauration, Joseph de Maistre, porte-parole du légitimisme et de l’ultraroyalisme fait de la peine de mort la clé de voûte de la société. À l’opposé, François Guizot, dans son essai De la peine de mort en matière politique (1822) défend l’abolition de la peine de mort en matière politique, et le juriste Charles Lucas prend des positions abolitionnistes dans son essai Du système pénal et du système répressif en général, de la peine de mort en particulier (1827). Le roman de Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné (1829) a également un grand retentissement.

En 1815, certains ultraroyalistes au sein de la Chambre introuvable tels que Grenédan et Trinquelague demandèrent le rétablissement de la pendaison, la guillotine leur paraissant trop révolutionnaire et trop liée au « roi-martyr » Louis XVI5.

Il faut attendre la révolution de février 1848 pour légaliser l’abolition de la peine de mort en matière politique, en même temps que l’abolition de l’esclavage6,7.

Décret Crémieux

Un décret d’Adolphe Crémieux du 25 novembre 1870 réforme l’usage de la guillotine en supprimant l’échafaud sur lequel elle était dressée. Il uniformise aussi la charge de bourreau en supprimant ceux de province – jusqu’ici il en existait un par ressort de cour d’appel, et un par département jusqu’en 1848. Il n’y eut alors plus qu’un seul « exécuteur en chef » pour tout le territoire national, assisté par cinq « adjoints » ; seul le bourreau de Corse restera en fonction jusqu’en 1875. L’Algérie, alors française, conservera une équipe d’exécuteurs qui lui sera propre, jusqu’à l’indépendance du pays en 1962.

Tentative d’abolition avortée en 1908

Pendant cette période, des tentatives d’abolition de la peine capitale voient le jour. Elles échouent toutes, l’opinion publique y étant hostile. Ainsi, la Commission du budget de la Chambre des députés vote en 1906, la suppression des crédits pour le fonctionnement de la guillotine, ce vote vise à gripper la procédure d’exécution des condamnés.

À partir de 1906, le nouveau président de la République Armand Fallières, élu en janvier, partisan de l’abolition de la peine de mort, gracie systématiquement tous les condamnés à mort3. Les élections législatives de mai 1906 lui assurent le soutien de l’Assemblée : radicaux et socialistes, réputés abolitionnistes, remportent plus de 70 % des sièges3. Le 5 juillet 1906, la Commission du budget vote la suppression des crédits au bourreau Anatole Deibler, rendant de fait impossible toute exécution ; mais cette décision suscite l’opposition d’Edmond Guyot-Dessaigne, garde des Sceaux qui, bien qu’adversaire de la peine capitale, s’oppose à ce qu’il considère comme une abolition en catimini3. Les députés reviennent finalement sur cette mesure par 247 voix contre 2353. Edmond Guyot-Dessaigne s’attelle alors à la préparation d’un projet de loi visant à remplacer la peine de mort par une peine de prison à perpétuité, ce que la presse présente comme un encouragement au crime alors que les chiffres de la criminalité sont en hausse et que des faits divers sanglants font la une3. L’année suivante, la grâce accordée à l’ébéniste Albert Soleilland, meurtrier d’une petite fille prénommée Marthe, de onze ans, dont le corps, violé et poignardé, sera retrouvé empaqueté à la consigne d’une gare, est dénoncée par une forte campagne de presse et renforce le camp opposé à l’abolition3. Dans le même temps, encouragés par certains magistrats, des jurys d’assises rédigent des pétitions contre le président Fallières qui, estiment-ils, en signant des grâces, ne respecte pas les verdicts des jurys populaires, qui prononcent de plus en plus de condamnations à mort3. La décision, le 13 septembre 1907, d’Armand Fallières de commuer la peine de Soleilland en travaux forcés déclenche une vive polémique3. Un certain nombre de parlementaires qui avaient voté la suppression des crédits au bourreau un an plus tôt se prononcent désormais en faveur du maintien de la peine de mort3. En 1908, Aristide Briand, nommé garde des Sceaux à la mort d’Edmond Guyot-Dessaigne en décembre 1907 au sein du gouvernement Georges Clemenceau, soumet aux députés un projet de loi visant à abolir la peine de mort3. Malgré l’appui de Jean Jaurès, qui s’oppose à Maurice Barrès, ce projet est repoussé le 8 décembre par 330 voix contre 2013. Les exécutions capitales reprennent dès 19098 dont celles de Jean-Jacques Liabeuf en 1910, des survivants de la bande à Bonnot en 1913, d’Henri Désiré Landru en 1922, de Paul Gorgulov en 1932 et de Georges-Alexandre Sarrejani en 1934.

Après 1908

Le 24 juin 1939, le président du Conseil Édouard Daladier promulgue un décret-loi supprimant les exécutions capitales publiques, après le scandale de l’exécution d’Eugène Weidmann, quelques jours auparavant. Celles-ci devront se dérouler dans l’enceinte des prisons à l’abri des regards de la foule. L’affichage à l’entrée du lieu d’exécution pendant une durée de vingt-quatre heures de la copie du procès-verbal d’exécution du condamné restant la seule publicité légalement autorisée (code pénal de 1981, article 15).

Sous le Régime de Vichy, Philippe Pétain refuse la grâce à une cinquantaine de condamnés de droit commun – dont cinq femmes, parmi lesquelles Marie-Louise Giraud, une avorteuse dont c’était le seul chef d’accusation – sans compter bien sûr les exécutions de résistants. Pendant l’Épuration, les exécutions sont très nombreuses. Sous la IVe République, les exécutions se poursuivent également dont celles de Marcel Petiot en 1946, d’Alain de Bernardy de Sigoyer en 1947, de Germaine Leloy-Godefroy en 1949, d’Émile Buisson en 1956, de Jacques Fesch en 1957 et de Georges Rapin en 1960.

En 1950, à la suite d’une forte hausse des vols à main armée, le Parlement rend ce crime passible de la peine de mort par la loi 50-1443 du 23 novembre 1950. Bien qu’aucune exécution n’eût eu lieu pour ce chef, cette disposition resta en vigueur jusqu’en février 19819.

Puis, sous la Ve République (1958-1981), dix-neuf criminels de droit commun sont guillotinés en vingt-trois ans (voir Exécutions en France). Ce chiffre n’inclut pas les exécutions décidées par les tribunaux militaires ; sur le territoire français, ceux-ci ont condamné à la guillotine pour activités criminelles vingt-cinq membres français du F.L.N. (1958-1961).

Le 11 mars 1963, l’exécution du lieutenant-colonel Bastien-Thiry, responsable de l’attentat du Petit-Clamart contre le général de Gaulle, fera de lui le dernier condamné à mort à être fusillé10. L’exécution par décollation souffrait trois exceptions légales :

Les crimes contre la sûreté de l’État (ancien code pénal, art. 13) ;

Les sentences prononcées par les juridictions des forces armées (code de justice militaire de l’époque, art. 336) ;

Enfin le cas où les bois de justice n’ont pu parvenir au lieu d’exécution (ordonnances des 3 mars et 29 novembre 1944) – cette disposition fut utilisée de juin 1944 à janvier 1947 pour exécuter tous les arrêts d’assises, sauf ceux de Paris

Après mai 1968

Procès d’assises

Le procès était une étape cruciale dans le sort d’un accusé dans la mesure où ni lui ni le ministère public n’étaient habilités à faire appel de la décision, le pourvoi en cassation basé sur le droit et non sur les faits était le seul recours judiciaire. Sinon, la composition et le fonctionnement de la cour d’assises étaient les mêmes qu’aujourd’hui12. Trois magistrats et neuf jurés tirés au sort étaient habilités à prendre la décision fatale, mais l’avis du président jouait un rôle prépondérant (d’autant qu’il était le seul des douze membres de la cour ayant par la suite la possibilité d’assister à l’exécution). Encore que jusqu’en 1978 les jurés étaient tirés au sort non sur les listes électorales, mais sur une liste présélectionnée par une commission de magistrats et d’élus politiques13 (ainsi le jury du procès Ranucci ne comportait qu’une femme, qui a plus tard été élue maire14).

Bien que cela fût théoriquement possible, la peine de mort n’était presque jamais prononcée sans avoir au préalable été requise par le représentant du ministère public (Bruno Triplet, âgé de 17 ans le jour du meurtre, étant un des rares cas, mais il fut ensuite gracié par Valéry Giscard d’Estaing15). L’avocat général et le juge d’instruction pouvaient parfois eux aussi assister à l’exécution, respectivement en tant qu’officier du ministère public et officier du tribunal du lieu d’exécution.

Selon des statistiques, de 1968 à 1978, la peine de mort était requise en moyenne 15 fois par an et prononcée trois ou quatre fois, pour finalement être exécutée une fois tous les deux ans16.

La décision sur la peine était prise à la majorité simple. Cependant, il était posé au préalable la question des circonstances atténuantes pour chaque accusé, la réponse « non » exigeant une majorité de huit voix au moins. La réponse « oui » à cette question étant incompatible avec une condamnation à mort, il était communément admis que les votants ne souhaitant pas la condamnation à mort votaient « oui », ou tout du moins votaient nul, pour réduire les chances que la peine de mort fût prononcée (la loi actuelle exige plus simplement huit voix pour voter le maximum)17,18. Neuf voix se prononcèrent contre l’atténuation dans l’affaire Ranucci, contre sept en ce qui concerne Patrick Henry19.

Les peines capitales pouvaient également être prononcées par la justice militaire et la Cour de sûreté de l’État.

Pourvoi en cassation

Le condamné à mort disposait de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation. D’après l’article 604 [archive] du code de procédure pénale (abrogé en 2011), la Cour était tenue de statuer dans un délai de trois mois « à compter de la réception du dossier », c’est-à-dire en fait moins de quatre mois après la condamnation à mort. Bien que l’annulation d’un arrêt d’assises fût (et soit toujours) rare, dans les affaires capitales, il était au contraire plutôt courant. Auquel cas, il était rare que l’accusé fût condamné à mort lors de son second procès, Jérôme Carrein étant un des rares cas (ce que certains, comme le magistrat Luc Briand, attribuent au mécontentement suscité par la condamnation à perpétuité de Patrick Henry quelques semaines plus tôt).

Décision du Président de la République

Selon la loi, l’exécution de la peine de mort ne pouvait avoir lieu « que lorsque la grâce a été refusée20 ». De ce fait, même lorsque le condamné ne sollicitait pas la grâce, le Président de la République examinait l’affaire et prenait une décision, au plus tard six mois après le rejet du pourvoi en cassation. S’il n’y avait pas eu de pourvoi en cassation, la grâce était examinée aussitôt après la condamnation : Jean-Marie Bastien-Thiry ayant été condamné à mort par la Cour militaire de justice, il n’eut pas le droit de se pourvoir en cassation et fut exécuté 7 jours après sa condamnation à mort.

Le Président n’était jamais « seul » lorsqu’il prenait la décision, même si c’était toujours sa conviction personnelle qui l’emportait. Il recevait des rapports de nombreuses personnes impliquées dans l’affaire, et la loi exigeait que l’intégralité du Conseil supérieur de la magistrature fût consulté dans tous les cas de peine de mort ; le bureau des grâces au ministère de la justice donnait également un avis motivé (François Mitterrand, ministre de la justice dans les années 1956-1957, avait recommandé à plusieurs reprises l’exécution au Président René Coty). Le Président s’entretenait face à face avec les avocats de la défense.

La grâce constituant juridiquement un décret, elle était de ce fait soumise au contreseing, mais sur le parapheur le décret de grâce était contresigné à l’avance par le Premier ministre et le ministre de la justice.

En revanche le rejet de la grâce n’était pas un décret mais une simple « décision », la signature du seul Président suffisait donc à la rendre valide. Georges Pompidou dut ainsi menacer de démissionner pour empêcher le général de Gaulle de faire exécuter Edmond Jouhaud23. Ce paradoxe s’explique par le fait que pour les autres peines, il n’est pas besoin de signer quoi que ce soit pour rejeter une grâce ; ne rien faire suffit et le condamné reste en prison. Mais en matière de peine capitale, il fallait un document pour attester que la grâce avait été rejetée et ainsi mettre en œuvre l’exécution ; la « décision » avait valeur d’ordre d’exécution. Le faire contresigner aurait été inepte dans la mesure où cet acte n’était pas prévu par la Constitution comme la grâce, mais seulement imposé tacitement par l’ancien article 713 du code de procédure pénale.

Lorsque la grâce était rejetée

L’exécution avait rarement lieu plus de deux jours après que le Président eut décidé de laisser la justice suivre son cours, temps nécessaire pour que la guillotine fît le trajet jusqu’à la prison (avant l’abolition, lorsque celle-ci ne servait pas, elle était entreposée à la prison de la Santé à Paris). L’exécution ne pouvait avoir lieu un dimanche, un 14 juillet ou un jour de fête religieuse. La loi interdisait strictement, tant que l’exécution n’avait pas eu lieu ou que la grâce n’avait pas été officialisée, de publier dans la presse la décision du Président, ni même les avis du CSM. Le personnel pénitentiaire ne devait changer aucune de ses habitudes pour que le condamné ne pût avoir aucun indice lui permettant de penser qu’il allait être exécuté20. Le condamné était informé du rejet de sa grâce le jour-même (généralement par le directeur de la prison), au réveil avant d’aller à son exécution (celle-ci ayant toujours lieu avant le lever du soleil).

D’ailleurs, lorsque les personnes autorisées à assister à l’exécution (une douzaine) se rendaient en silence vers la cellule du condamné, il n’était pas rare que les gardiens marchassent en chaussettes jusqu’au pas de la porte pour surprendre le condamné dans son sommeil. Dès la fin des années 1940, il fut interdit de porter la main sur un condamné qui ne se rebellait pas.

Puis, après la notification au condamné du rejet de sa grâce, tout allait très vite. On conduisait le condamné dans une pièce à côté de la cour où se trouvait la guillotine, et il lui était proposé :

d’écrire une dernière lettre à ses proches ;

de faire une déclaration ;

de s’entretenir avec un ministre du culte qui recevait ainsi sa confession, et lui donnait éventuellement la communion ;

enfin, de fumer une cigarette et de boire de l’alcool fort.

Toutes ces formalités accomplies, il était alors remis à l’exécuteur et ses adjoints. Avec de la ficelle (et non avec des menottes, pour que ce fût moins pénible pour lui et éviter qu’il ne se blessât) on lui attachait les pieds, les genoux et les bras derrière le dos, jusqu’aux coudes afin qu’il se voûtât et que son cou se présentât mieux au couperet. On lui coupait éventuellement les cheveux pour dégager la nuque, le col de chemise, puis on rabattait cette dernière sur les épaules. On portait alors le condamné dans la cour de prison vers la guillotine qui était dissimulée jusqu’au dernier moment. Puis, placé sur la machine, en quelques secondes, le condamné était décapité. Entre le moment où l’on pénétrait dans la cellule et celui où la tête tombait, il s’écoulait généralement entre 15 et 20 minutes.

Après l’exécution

Le corps de l’exécuté était ensuite rendu à la famille si celle-ci le réclamait, afin qu’elle le fît inhumer dans la plus grande discrétion. Sinon l’administration s’en chargeait elle-même.

Depuis l’abolition des exécutions publiques après celle de Eugène Weidmann en 193925, on ne devait placarder sur la porte de la prison pendant 24 heures, que la copie du procès-verbal de l’exécution. Aucune autre indication sur le déroulement de l’exécution ne devait être publiée par la presse, sous peine d’amende.

Contexte politique

Chaque exécution, voire chaque réquisition de mort posait le débat sur la peine de mort (surtout après la démission de De Gaulle). En 1969, la majorité des Français s’affirmait contre la peine de mort, mais la tendance s’inversa avec l’augmentation de la criminalité et la très médiatisée prise d’otage de la Maison centrale de Clairvaux. Elle amena Georges Pompidou à ne pas gracier Roger Bontems, reconnu comme complice de meurtre, non comme auteur. La pratique voulait que le président ne refusât la grâce qu’aux affaires médiatisées et graciât quasi-systématiquement dans les autres cas, y compris des affaires sordides de doubles-meurtres, d’assassinats de personnes âgées, etc.26. De 39 % en 1969, le nombre de Français favorables à la peine de mort a grimpé à 56 % en 197524. Quinze personnes sont condamnées à mort après l’exécution de Hamida Djandoubi en septembre 1977, à savoir trois pour l’automne 1977, puis une en 1979 contre onze pour les années 1980 et 1981 (dont la dernière par contumace), ce qui s’expliquerait par un « ras-le-bol » face à la hausse de la violence26,27. Tous ont eu soit leur pourvoi en cassation accepté, soit leur peine convertie à la suite de l’abolition de la peine de mort, à l’exception de Philippe Maurice dont le recours en grâce a été examiné et accepté par François Mitterrand après l’élection présidentielle de mai 1981

La France est connue pour être le dernier pays d’Europe occidentale et de la Communauté européenne à avoir procédé à une exécution.

Les dirigeants de droite semblaient partagés bien que majoritairement pour la peine de mort et presque tous d’avis que, tant qu’elle existait, elle devait être appliquée. Peu de temps avant son élection, Valéry Giscard d’Estaing qui était connu pour son « aversion » vis-à-vis de la peine de mort déclarait : « Pour ce qui est de la peine de mort, je souhaite que la communauté nationale française et son législateur se saisissent le moment venu de ce problème. Naturellement, il ne convient sans doute pas de le faire à un moment où la situation de violence et en particulier certaines violences inadmissibles rendent la société française extraordinairement sensibilisée à ce problème. […] Une fois que cette vague de criminalité aura reculé, il deviendra possible (et je dirais nécessaire) que la collectivité nationale se pose la question de la peine de mort sur laquelle en ce qui me concerne je donnerai ma réponse24 ». Robert Badinter critiqua plus tard cette prise de position : « Valéry Giscard d’Estaing disait que le jour où les Français n’auraient plus peur pour leur sécurité, on abolirait la peine de mort. On l’aurait encore aujourd’hui, la peine de mort28 ». Dans les années 1974-1977, les ministres de la justice et de l’intérieur, respectivement Jean Lecanuet et Michel Poniatowski se font de leur côté les porte-voix de l’opinion publique en faveur de la peine de mort, en particulier durant l’affaire Patrick Henry. Lors du vote final sur l’abolition de la peine de mort, 37 députés de droite ou de centre-droit ont voté pour l’abolition de la peine de mort, dont Jacques Chirac. Plus d’une centaine avaient voté contre..

Abolition

Le 16 mars 1981, en pleine campagne électorale pour les élections présidentielles, François Mitterrand déclare clairement qu’il est contre la peine de mort. Il est élu Président de la République le 10 mai.

Le 25 mai 1981, François Mitterrand gracie Philippe Maurice, il est le dernier condamné à mort gracié.

Le 26 août 1981, le Conseil des ministres approuve le projet de loi abolissant la peine de mort.

Le 17 septembre 1981, Robert Badinter présente le projet de loi à l’Assemblée nationale34

Il est voté le 18 septembre 1981 par 363 voix pour, 117 contre (491 votants, 480 suffrages exprimés).

Le 30 septembre 1981, plusieurs amendements du Sénat sont rejetés. Après l’Assemblée nationale, la loi est officiellement adoptée par les sénateurs par 161 voix pour, 126 contre (288 votants, 287 suffrages exprimés).

Le 9 octobre 1981, la loi est promulguée. La France est l’un des derniers pays d’Europe occidentale à abolir la peine capitale avec la Suisse et son Code pénal militaire (la peine de mort pour des crimes de droit commun était interdite par le Code pénal en 1942), la Belgique et le Royaume-Uni qui l’aboliront, respectivement en 1992, 1996 et en 1998. Les sept derniers condamnés à mort ont leur peine automatiquement réduite.

De 1984 à 1995, 27 propositions de loi visant à rétablir la peine de mort sont déposées au Parlement35

En 1986, fait notable pour une loi simple, Robert Badinter revêt le tiré à part de la Loi du 9 octobre 1981 du Grand sceau de France.

Dernières exécutions et condamnations notables

Mode d’exécution

Par décapitation : Hamida Djandoubi, le 10 septembre 1977 à Marseille, pour assassinat avec viol, viol sur mineur de quinze ans et actes de barbarie

Par fusillade : Jean Bastien-Thiry, le 11 mars 1963 au fort d’Ivry (Ivry-sur-Seine), pour atteinte à la sûreté de l’État et tentative d’assassinat envers le président de la République Charles de Gaulle

Outre-mer

Dernière exécution :

Par décapitation : Landry-Lambert Gau, le 22 juin 1965 à Fort-de-France (Martinique)36

Par fusillade : Mohamed Ayadi, en octobre 1947 à Casablanca (Maroc)37

Dernière condamnation : William Wellmant, le 21 avril 1977 par la Cour d’assises de La Réunion26

Crimes autres qu’un meurtre

Dernière exécution

Méthode:

par décapitation :

Roger Bontems, le 28 novembre 1972 à Paris, pour prise d’otage et complicité d’assassinats envers le gardien de prison Guy Girardot et l’infirmière Nicole Comte

André Diner, le 29 novembre 1949 au Mans, pour tentative de meurtre envers M. Ledoux, gardien, au cours d’une tentative d’évasion alors qu’il purgeait une peine perpétuelle36.

par fusillade : Jean-Marie Bastien-Thiry, le 11 mars 1963 à Ivry-sur-Seine, pour atteinte à la sûreté de l’État et tentative d’assassinat envers le président de la République Charles de Gaulle.

Crime :

Trahison et collaboration: Charles-Marius Rigaud, membre de la Gestapo, mort par fusillade le 28 juin 194836.

Dernière condamnation

Complicité d’assassinats :

Roger Bontems, le 29 juin 1972 par la Cour d’assises de l’Aube, pour prise d’otages et complicité d’assassinats

Tentative de meurtre :

Hadj Benfissa, le 30 janvier 1963 par la Cour d’assises du Puy-de-Dôme, pour avoir blessé grièvement les trois occupants du « domaine de la Tourette » après s’y être introduit par effraction ; peine commuée en vingt ans de réclusion criminelle le 21 juin 196326

Jean-Michel Marx (contumace), le 28 septembre 1981 par la Cour d’assises du Haut-Rhin, pour tentative de meurtre26.

Incendie volontaire: Jean-Claude Force, le 18 janvier 1941, pour avoir incendié, durant la nuit du 29 a 30 aout 1940 la ferme de ses anciens employeurs après avoir été renvoyé un mois plus tôt26.

Caractéristiques liées à la personne du condamné

Dernière femme

exécutée

fusillée : Geneviève Calame, le 9 juin 1948 à Paris, pour avoir collaboré avec la Gestapo38.

guillotinée : Germaine Godefroy, le 21 avril 1949 à Angers, pour avoir assassiné à la hache son mari Albert Leloy36.

condamnée : Marie-Claire Emma, le 26 juin 1973 par la Cour d’assises de La Réunion, pour avoir assassiné Denis Naze, son concubin, avec l’aide de son amant Jean-Pierre Técher ; peines commuées en peines perpétuelles le 3 décembre 197326.

Dernier mineur (c’est-à-dire ayant commis le crime capital pour lequel il a été condamné à mort avant ses 18 ans) :

exécuté : André Vittel (né le 22 mai 1921) le 2 mai 1939 à Rouen, pour le double meurtre commis le 8 juin 1938 sur les personnes de sa belle-sœur Alice Vittel, née Anne, 28 ans, et de son neveu Michel, 2 mois, afin de les dévaliser

condamné : Bruno Triplet (né le 9 avril 1957), le 3 octobre 1975 par la Cour d’assises des mineurs de l’Oise, à 18 ans, pour avoir égorgé la veuve Boursier le 23 novembre 1974 au cours d’un cambriolage avec des complices ; peine commuée en peine perpétuelle le 10 février 1976.

Dernier Français

exécuté : Jérôme Carrein, le 23 juin 1977 à Douai, pour enlèvement, tentative de viol et meurtre commis sur la petite Cathy Petit, 8 ans43.

condamné :

Patrick François, le 22 mai 1981 par la Cour d’assises des Ardennes, pour avoir assassiné de quatre coups de couteaux Christophe Mangenot le 11 avril 1979 à Flize

Jean-Michel Marx (contumace), le 28 septembre 1981 par la Cour d’assises du Haut-Rhin, pour tentative de meurtre.

gracié : Philippe Maurice, le 25 mai 1981 par François Mitterrand.

Dernier étranger

exécuté : Hamida Djandoubi, Tunisien, le 10 septembre 1977 à Marseille, pour assassinat, viol, viol sur mineure de quinze ans et actes de barbarie

condamné : Mohamed Chara, Algérien, le 18 octobre 1980 par la Cour d’assises du Pas-de-Calais, pour attaque à main armée, meurtre et vol.

gracié : Moussa Benzhara, Algérien (Harki), le 6 août 1976 par Valéry Giscard d’Estaing.

Dernière condamnation

Réelle : le 22 mai 1981 par la Cour d’assises des Ardennes, Patrick François pour avoir poignardé de quatre coups de couteaux Christophe Mangenot le 11 avril 1979 à Flize ; et Jean-Pierre DeClerck, par la Cour d’assises du Pas-de-Calais, pour avoir violé et assassiné Sylvie Horin le 2 février 1979 près de la gare de Libercourt (Pas-de-Calais) ; peines commuées en peines perpétuelles le 9 octobre 1981 à l’occasion de la promulgation de la loi portant abolition de la peine de mort44.

Par contumace : Jean-Michel Marx, le 28 septembre 1981 par la Cour d’assises du Haut-Rhin, pour tentative de meurtre45.

Interdiction supra-législative

Actuellement, bien que plusieurs responsables politiques français se déclarent en faveur de la peine de mort (comme Marine Le Pen46), son rétablissement ne serait pas possible sans dénoncer deux traités internationaux :

la convention européenne des droits de l’Homme (protocoles 6 et 13) ;

le second protocole facultatif au pacte international des droits civils et politiques (PIDCP).

La convention européenne des droits de l’Homme

En 1950, l’article 2 de la Convention EDH (droit à la vie), autorise expressément la peine de mort mais l’encadre. Jusqu’en 1977, les exécutions françaises sont conformes à ce traité. De toute façon, le recours des particuliers contre la France pour non-respect de la Convention n’est ouvert qu’en 198147,48, année de l’abolition de la peine de mort en France.

Ce n’est qu’après l’abolition de la peine de mort en France qu’est entreprise l’institution de protocoles additionnels interdisant la peine capitale :

En 1985, la France ratifie le protocole no 6, qui interdit la peine de mort en temps de paix ;

En 2002 est adopté le protocole no 13, qui interdit la peine de mort en toutes circonstances, même en temps de guerre. La France le ratifie en 2007.

Il convient de rappeler que cette convention n’est pas liée à l’Union européenne, son cadre étant celui du Conseil de l’Europe (dont font partie des États non-membres de l’Union, comme la Turquie et la Russie).

Le protocole de l’ONU et la Constitution française

Là encore, le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) autorise la peine de mort dans son article 6. C’est uniquement son second protocole facultatif qui l’interdit, mais seuls quelques États l’ont ratifié.

Le 13 octobre 2005, le Conseil constitutionnel avait jugé que ce protocole49 du PIDCP ne pouvait être ratifié sans une révision préalable de la Constitution, car les États signataires n’ayant aucune procédure de dénonciation du pacte, cette abolition revêt donc un caractère définitif, qui selon le Conseil constitutionnel porte atteinte au libre exercice de la souveraineté nationale.

La révision de la Constitution a donc été entreprise en partie dans le but de permettre l’adoption de ce traité.

Article détaillé : Article 66-1 de la Constitution de la Cinquième République française.

Le 3 janvier 2006, Jacques Chirac a donc annoncé une révision de la Constitution visant à inscrire l’abolition de la peine de mort dans un nouvel article 66-1. Celui-ci disposant simplement que « Nul ne peut être condamné à la peine de mort », permettant ainsi la ratification du protocole de l’ONU.

Après avoir été adopté par les deux chambres, l’article a été ratifié par le Congrès réuni à Versailles le 19 février 2007 par 828 voix pour et 26 contre. Les 26 parlementaires ayant voté contre étaient tous non-inscrits ou UMP, sauf un seul sénateur UDF. Ont notamment voté contre Charles Pasqua, Louis Giscard d’Estaing et un certain nombre de députés de la Droite populaire. Nicolas Dupont-Aignan n’a pas voté50. Le Front National ne disposait à l’époque d’aucun parlementaire.

L’Union européenne

Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas l’Union européenne qui interdit à la France d’appliquer la peine de mort puisqu’il s’agit d’une Union économique, incompétente sur les questions de société.

Certes, l’article 2 de la Charte européenne des droits fondamentaux dispose que « Nul ne peut être condamné à la mort, ni exécuté. ». Mais cet article, comme l’ensemble de la Charte d’ailleurs, ne s’applique qu’à l’Union européenne et aux États « uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union » (article 51)51. En clair, sa seule signification est qu’une directive européenne ne peut pas prévoir l’usage de la peine de mort.

Néanmoins, l’article 7 du traité sur l’Union européenne prévoit qu’un État peut être privé de certains de ces droits, notamment de son droit de vote au sein du Conseil de l’Union européenne en cas de « violation grave et persistante » des valeurs mentionnées à l’article 2 dudit traité, notamment les « droits de l’homme ».

L’on peut facilement imaginer qu’un État qui reprendrait les exécutions capitales pourrait tomber sous le coup de cet article, mais ce serait le fruit d’une interprétation du traité et non d’une disposition expresse. En outre une telle privation du droit de vote nécessite une procédure fort contraignante, notamment un vote unanime du Conseil européen (exclusion faite de l’État concerné) plus un vote à la majorité des deux tiers du Parlement européen (art 354 du TFUE). Par contre, les traités ne prévoient pas l’exclusion pure et simple d’un État de l’Union sans son consentement.

Hypothèse d’un rétablissement

Le Front national est le seul parti majeur en France à inscrire le rétablissement de la peine de mort dans son programme présidentiel de 2012, indiquant que la proposition serait soumise à référendum46, ce qui nécessiterait une révision préalable de la Constitution pour permettre un tel référendum (cependant même le droit actuel ne comporte pas de contrôle juridictionnel des référendums présidentiels)52. Marine Le Pen, candidate du Front National à la présidence de la République, a par la suite renoncé à cette proposition historique du parti, qui ne figurait pas dans son programme présidentiel de 2017.

Le référendum est presque systématiquement invoqué par les partisans de la peine de mort, aujourd’hui très isolés dans la classe politique, car il semble être le seul moyen permettant d’imposer une proposition aussi controversée que son rétablissement plus de 30 ans après son abolition, sur le plan juridique comme politique. Selon une étude IFOP de 2011, 63 % des Français répondent positivement à la question « seriez-vous favorables à ce que des sujets de société comme la peine de mort, le port de la burqa ou l’euthanasie soient soumis à référendum ? »53.

Opinion française

Avant l’abolition

Au cours du xxe siècle, l’opinion des Français sur la peine de mort a beaucoup évolué. Plusieurs sondages ont montré de grandes différences d’une époque à l’autre. En 1908, Le Petit Parisien publiait un sondage dans lequel 77 % des interrogés se déclaraient en faveur de la peine de mort. En 1968, un sondage de l’Institut français d’opinion publique (IFOP) montrait que 50 % des Français étaient contre la peine de mort et 39 % pour. En 1972, dans un autre sondage IFOP, 27 % des sondés seulement étaient contre la peine de mort et 63 % pour. Enfin, un sondage du Figaro publié le lendemain du vote de la loi d’abolition du 9 octobre 1981 indiquait que 63 % des Français étaient pour le maintien de la peine de mort.

Après l’abolition

L’opinion publique a commencé à être contre la peine de mort à partir du milieu des années 1990, environ. En 1998 l’institut IFOP donnait54 44 % des Français favorables à la peine de mort contre 54 % opposés. Un autre sondage donnait un résultat similaire en septembre 200655 (42 % pour la peine de mort).

À peine trois mois après que ce sondage avait été fait à l’occasion de l’anniversaire des vingt-cinq ans de l’abolition de la peine de mort, 58 % des Français se disaient favorables à l’exécution de Saddam Hussein56,57.

En 2002, peu avant l’élection présidentielle, un sondage de l’entreprise de sondages TNS-Sofres indique que 47 % des sondés se disent favorables au rétablissement de la peine de mort. Ils étaient 61 % en 1988, selon une enquête du CEVIPOF58.

Nicolas Lebourg souligne qu’« en avril 2015, pour la première fois depuis trente ans, était enregistrée une majorité d’opinions favorables à son rétablissement (52 %) »59.