— Par Jean-Luc Bonniol, anthropologue —

Article paru initialement dans The Conversation

Dans son Histoire générale des Antilles habitées par les François (1667-1671), le Révérend Père Jean‑Baptiste Du Tertre, missionnaire dominicain et botaniste affecté aux Antilles, écrivait ces lignes :

« On ne saurait mieux vérifier le proverbe qui dit que l’amour est aveugle que dans la passion déréglée de quelques-uns de nos Français qui se portent à aimer leurs Négresses malgré la noirceur de leurs visages, qui les rend hideuses, et l’odeur insupportable qu’elles exhalent, qui devrait à mon avis éteindre l’ardeur de leur feu criminel. »

Le 8 février 2021, le Rapport sur la diversité à l’Opéra National de Paris, signé Pap Ndiaye et Constance Rivière, a été rendu public. Il y est question du corps de ballet de l’institution ; ses auteurs prônent plus de diversité dans le recrutement et l’aménagement de certaines traditions esthétiques valorisant la blancheur.

Plus de trois siècles séparent ces deux fragments d’histoire, qui illustrent la pérennité d’une représentation valorisée de la couleur blanche de l’épiderme partagée par l’ensemble des nations occidentales, et d’une dépréciation de la couleur noire. Le texte du R.P. Du Tertre stigmatise la conduite sexuelle des premiers colons aux îles françaises d’Amérique, dans un chapitre de son ouvrage consacré à la « naissance honteuse des Mulâtres », révélant l’existence d’archétypes esthétiques en phase avec l’esprit du lectorat de l’époque. Et le rapport récent remis à l’Opéra de Paris recommande d’accueillir tous les corps dans la diversité des carnations possibles, car s’impose encore aujourd’hui pour les danseuses, incarnations idéales de la beauté, une unité chromatique blanche.

Dans son Histoire générale des Antilles habitées par les François (1667-1671), le Révérend Père Jean‑Baptiste Du Tertre, missionnaire dominicain et botaniste affecté aux Antilles, écrivait ces lignes :

« On ne saurait mieux vérifier le proverbe qui dit que l’amour est aveugle que dans la passion déréglée de quelques-uns de nos Français qui se portent à aimer leurs Négresses malgré la noirceur de leurs visages, qui les rend hideuses, et l’odeur insupportable qu’elles exhalent, qui devrait à mon avis éteindre l’ardeur de leur feu criminel. »

Le 8 février 2021, le Rapport sur la diversité à l’Opéra National de Paris, signé Pap Ndiaye et Constance Rivière, a été rendu public. Il y est question du corps de ballet de l’institution ; ses auteurs prônent plus de diversité dans le recrutement et l’aménagement de certaines traditions esthétiques valorisant la blancheur.

Plus de trois siècles séparent ces deux fragments d’histoire, qui illustrent la pérennité d’une représentation valorisée de la couleur blanche de l’épiderme partagée par l’ensemble des nations occidentales, et d’une dépréciation de la couleur noire. Le texte du R.P. Du Tertre stigmatise la conduite sexuelle des premiers colons aux îles françaises d’Amérique, dans un chapitre de son ouvrage consacré à la « naissance honteuse des Mulâtres », révélant l’existence d’archétypes esthétiques en phase avec l’esprit du lectorat de l’époque. Et le rapport récent remis à l’Opéra de Paris recommande d’accueillir tous les corps dans la diversité des carnations possibles, car s’impose encore aujourd’hui pour les danseuses, incarnations idéales de la beauté, une unité chromatique blanche.

Ces représentations ne partent pas d’une table rase. L’existence d’une image dévalorisée du « Noir », à travers son enveloppe corporelle, dès avant la colonisation ne semble pas faire de doute, appuyée sur une valorisation transculturelle de la clarté épidermique pour les femmes, que l’on constate dans nombre de sociétés anciennes et même contemporaines, et sur certaines récurrences symboliques liées aux propriétés physiques des couleurs ou à leur association à des phénomènes naturels. Le christianisme antique a amplifié le versant négatif de ces représentations, avec un symbolisme chromatique extrêmement affirmé, le noir étant désormais associé au péché, à la tache, et le blanc à l’idée de pureté et de virginité (la civilisation musulmane n’étant pas en reste sur ce point…).

L’expérience coloniale

À partir du XVe siècle, les hommes des différents continents restés jusque-là largement séparés ont été massivement mis en contact. L’aventure européenne de la découverte de mondes nouveaux, qui se prolonge rapidement en domination coloniale, a donné lieu à la découverte du corps de l’Autre, que l’on va qualifier par des attributs physiques. Et le propre de la colonisation va être d’introduire cet Autre, au premier plan l’Africain, dans le jeu des rapports sociaux et de l’enfoncer, particulièrement en ce qui concerne la traite et le capitalisme de plantation, au bas de l’échelle des positions et des valeurs. L’émergence du préjugé de couleur anti-noir doit être en effet reliée au développement de l’esclavagisme dans les colonies européennes.

L’esclavage colonial est racialisé, à la différence de l’esclavage antique. Rappelons qu’il est de fait fondé sur une triple segmentation : sociale (maîtres de la terre/travailleurs), juridique (libres/esclaves), « raciale » (« blancs »/« noirs »). Si le système avait fonctionné sans faille, séparant par une cloison étanche les maîtres et les esclaves, le contraste phénotypique entre leur couleur de peau, au départ simple coïncidence historique, serait resté un simple épiphénomène.

Mais de cette coïncidence a fini par émerger une nécessité idéologique. D’une part l’équation esclave = Nègre (l’esclave est noir) a eu tendance à se renverser, devenant Nègre = esclave (on est esclave parce qu’on est noir). Le préjugé de couleur colonial s’est donc constitué bien avant que les termes de race et de racisme soient disponibles dans la sphère savante (pour la race pas avant la seconde moitié du XVIIIe siècle, et pour le racisme pas avant le début du XXe siècle). Mais la naturalisation de la différence, attendu principal de l’idée de race, était déjà au rendez-vous, ainsi qu’une idéologie hiérarchisante qui postule la suprématie blanche, idéologie où les jugements esthétiques ont tenu une place centrale, largement défavorables aux Africains réduits en esclavage et à leurs descendants, même métissés…

Dirigeons-nous vers la société traditionnelle des Antilles françaises. Cette valorisation de la couleur blanche était intériorisée au sein de la population de couleur elle-même, avec des stratégies de blanchiment se déployant de génération en génération au sein même de cette population, animée par la croyance en la beauté suprême du blanc et en la laideur du noir. Frantz Fanon, qui écrit au tout début des années 1950, raille ces pratiques qui touchent au choix du partenaire amoureux :

« Le nombre de phrases, de proverbes, de petites lignes de conduite qui régissent le choix d’un amoureux est extraordinaire aux Antilles. Il s’agit de ne pas sombrer à nouveau dans la négraille et toute Antillaise s’efforcera, dans ses flirts ou dans ses liaisons, de choisir le moins noir… »

Ces choix ont une évidente dimension esthétique. Frantz Fanon rappelle les propos de l’héroïne du roman de Mayotte Capécia, écrivaine martiniquaise, qui se demande si l’homme blanc dont elle est amoureuse est beau ou laid : « tout ce que je sais, c’est qu’il avait les yeux bleus, le teint pâle et que je l’aimais ». Le même Fanon, se mettant dans la peau de l’homme blanc, n’hésite pas à écrire :

« Je suis blanc, c’est-à-dire que j’ai pour moi la beauté et la vertu, qui n’ont jamais été noires, je suis de la couleur du jour… »

Cette intériorisation de ces préjugés esthétiques se déployait du haut en bas de la « cascade de mépris » qui dévalait du blanc vers le noir au travers des différents types intermédiaires, aboutissant à une dévalorisation de l’image de soi chez le Noir lui-même, confronté de manière permanente à un bain culturel charriant des stéréotypes esthétiques qui stigmatisaient sa couleur. En attestent de nombreuses expressions populaires, toujours pour certaines en vigueur, comme améliorer ses cheveux (faire en sorte que la crêpure disparaisse), sauver la peau (pour désigner une union avec un partenaire plus clair), un enfant bien sorti (pour qualifier un enfant dont le hasard génétique a fait qu’il a hérité d’une peau plus claire que celle à laquelle on aurait pu s’attendre).

En Haïti, tous les caractères qui rappellent des traits africains sont encore l’objet de jugements esthétiques défavorables : le cheveu crépu est dit movè poin (de mauvaise qualité) ou movè térin, tout comme les traits du visage trop « nègres » ; au contraire les traits tirant vers le type européen sont dits bon poin démérit (de bonne qualité)… À la Guadeloupe, le terme bèl po (belle peau) ne se rapporte pas à la qualité de l’épiderme, mais à sa couleur.

Du côté du racisme « savant »

C’est à partir de son vieux foyer colonial, des colonies vers les métropoles, de la périphérie vers le centre, que le racisme coloriste a diffusé, influant les manières de penser les différences humaines. C’est donc sous cette influence que naît le racisme « savant » (nous préférons ce terme à celui de scientifique), dans lequel l’argument esthétique apparaît comme une pièce maîtresse.

On fait souvent remonter l’idée de race, dans son acception « moderne » mise en place au XVIIIe siècle (renvoyant à des collections d’êtres humains distingués par la particularité de leurs caractères physiques, dérivant elle-même de la séparation des ascendances) à un géographe et voyageur du nom de François Bernier dans un article paru dans le Journal des sçavants, en date du 24 avril 1684 : « Nouvelle division de la terre par les différentes espèces ou races d’hommes qui l’habitent ».

Distinguant les peuples par leur couleur, cette nouvelle division distingue cinq « espèces » : les habitants de l’Europe, de l’Afrique du Nord et de l’Orient jusqu’à l’Inde ; les natifs de l’Afrique (sauf l’Afrique du Nord), pour qui la noirceur est « essentielle » ; les habitants des pays de l’extrême Asie, différents de la première espèce non pas par leur couleur, mais par leur faciès ; les Lapons ( !), qualifiés de « vilains animaux » ; les Américains enfin, qui « sont à la vérité la plupart olivâtres et ont le visage tourné d’une autre manière que nous ». Mais cette raciologie naissante, avant tout géographique, n’est pas véritablement hiérarchisante et va paradoxalement de pair avec un certain relativisme esthétique. Le reste de son texte est en effet un catalogue de la beauté féminine selon les contrées. Même relativisme dans le Traité de la couleur de la peau humaine du à C.N. Le Cat, ouvrage paru à Amsterdam en 1765 :

« Croit-on que les Nègres s’en estiment moins et soient en effet moins estimables, parce que la plupart des Blancs ont leur figure en horreur […]. Croyez-moi, ces peuples ont leur Vénus, comme nous avons la nôtre ; & ce n’est point à nous de décider laquelle des deux divinités grecque et éthiopienne mérite d’obtenir la pomme. »

C’est toutefois dans le contexte des Lumières (moment où se conjuguent les exigences du principe colonial et la frénésie classificatoire des cercles savants) que se mettent en place les linéaments d’une doctrine exprimant une hiérarchisation esthétique raisonnée des hommes en fonction de leur couleur. Ainsi Buffon affirme la supériorité européenne en la matière : « C’est aussi sous cette zone (la tempérée) que se trouvent les hommes les plus beaux et les mieux faits ». Pour lui les peuples de l’Europe et de l’Asie occidentale sont « les hommes les plus beaux, les plus blancs et les mieux faits de toute la terre ».

Même type d’affirmation dans l’Encyclopédie, chez Maupertuis, Daubenton, Cuvier (« la race blanche nous paraît la plus belle de toutes »). Ce sentiment de supériorité va de pair avec une infériorisation de l’Africain, renvoyé systématiquement à la laideur. Sa force physique n’est pas contestée, son corps est parfois admiré, mais l’expression de dégoût n’est jamais absente des descriptions : « la mine affreuse et terrible » ; « les plus hideux dans leurs aspects de tous les nègres que j’ai rencontrés ». L’Encyclopédie compare la chevelure de l’Hottentot à « une toison remplie de crottes » : la laideur hottentote devient le paradigme de la laideur africaine. En effet, après sa déportation en Europe, Saartje Baartman, « la Vénus hottentote », est perçue comme un exemple « effroyable de laideur, déformée au point d’échapper à toute notion européenne de beauté ».

La laideur noire est rationalisée par un discours qui se veut scientifique : l’Africain est taxé d’une plus grand degré de bestialité que l’Européen, à mi-chemin de l’homme occidental et du singe, posant la question de la limite de l’humain. Un nombre croissant de scientifiques s’accordent sur le fait que la couleur n’a qu’un rôle secondaire et se mettent à la recherche d’autres caractères, qu’ils trouvent du côté de la morphologie, notamment crânienne.

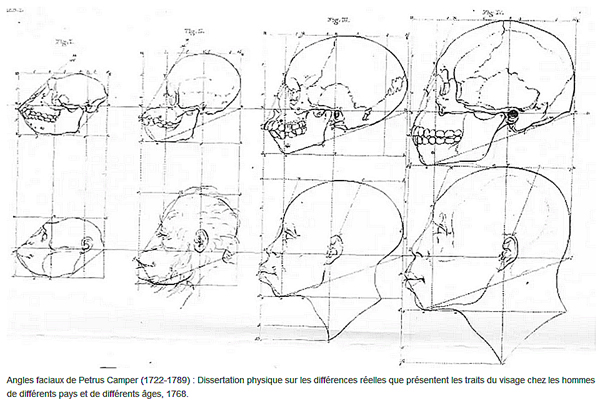

Peter Camper, en 1768, dans sa thèse sur l’angle facial, dessine une série de crânes et de profils, deux singes, un Nègre et un Kalmouk.

Dans l’Histoire naturelle du genre humain de J.J. Virey on peut voir, sur une planche, trois têtes superposées : celles d’un orang-outang, d’un Africain Ibo et d’une statue antique de Zeus. Pour Virey, la comparaison entre les peuples doit être établie sur un double plan, culturel et esthétique : la beauté physique constitue pour lui l’apanage des nations les plus civilisées : « tous les peuples laids sont plus ou moins barbares, car la beauté est la compagne inséparable des nations les plus policées ».

Planche de Julien-Joseph Virey (1775-1846) : L’Histoire naturelle du genre humain, Dufart, an IX (Paris 1800 ou 1801).

La physiognomonie de Lavater fournit la justification d’une négrophobie fondamentale : « tout le monde connaît cette espèce de museau qu’ont les Nègres, ces cheveux laineux, ces grosses lèvres si gonflées ». La craniologie, un des fondements de l’anthropologie physique pendant plus d’un siècle (qui n’a plus aujourd’hui un quelconque fondement scientifique), est censée démontrer la proximité des Africains et des singes dans une échelle des valeurs esthétiques.

Du côté de l’art et de la littérature

En art, dès l’apparition de représentations de corps non européens, soit à partir de l’âge classique, la supériorité de la beauté des Européens ne fait pas l’ombre d’un doute, au moins jusqu’au XIXe siècle,sous l’influence des théories raciales ambiantes. Pour Winckelmann (1755), la beauté des anciens Grecs explique l’excellence de leur art.

Dans les œuvres où figurent des personnages de couleur, l’art occidental se livre à un savant dosage des traits négroïdes : éclaircissement du teint, atténuation, ou élimination de certains caractères somatiques. En 1838, dans un manuel destiné aux apprentis artistes, se trouve la notation explicite : « le blanc signifie la beauté suprême, le noir la laideur ».

Et, dans les tableaux où figurent différents types humains, c’est la beauté de la femme blanche qui est célébrée, comme en témoigne déjà, en 1684, un tableau d’Antoine Coypel, représentant une jeune femme blanche à côté d’un serviteur noir. Au XIXe siècle, on peut citer le tableau orientalisant L’Odalisque à l’esclave d’Ingres (1839), présentant une femme blanche dénudée, lascivement allongée devant la servante musicienne à la racialité imprécise, avec la présence de l’eunuque noir, discret, à l’arrière plan, ou bien La Toilette d’Esther, de T. Chassériau (1841), révélant la beauté de la femme blanche au teint laiteux, dénouant ses cheveux blonds et dévoilant la splendeur de son corps devant une servante noire qui lui tend un coffret à bijoux.

Théodore Chassériau, La Toilette d’Esther, 1841. Musée du Louvre. Wikimedia

Ambivalences et retournements

Nous avons largement hérité, issus de ces représentations, coloniales et savantes, de certains cadres mentaux, encore largement partagés. Dans le domaine des concours de beauté, il a fallu par exemple attendre 1984 pour qu’une première femme « noire » soit élue Miss America. La France n’est au demeurant pas en reste, puisque ce n’est qu’en 1993 qu’une reine de beauté « non blanche » accède au titre de Miss France. Certes ont été primées depuis nombre de jeunes femmes de couleur, mais cela n’a pas empêché que perdurent des commentaires racistes à leur encontre sur les réseaux sociaux.

Ce changement témoigne d’une lente évolution dans l’échelle des valeurs esthétiques. Le côté, pensé comme empreint d’animalité, du corps noir, fascinait en fait le regard occidental depuis le début du XIXe siècle et avait pu séduire des artistes, choisissant de plus en plus des modèles noirs. Dans la première moitié du XXe siècle, on a assisté à une reconnaissance, non dénuée d’ambivalence, de la dimension esthétique des civilisations africaines avec la découverte de l’art nègre. Mais c’est surtout un retournement de grande envergure, qui a concerné l’image que les « Noirs » se faisaient d’eux-mêmes, avec la revalorisation proclamée de la couleur noire (illustré en France et dans ses colonies par le mouvement de la négritude), qui marque le siècle. Il est significatif que le slogan qui a servi d’emblème au nationalisme noir aux États-Unis dans les années 1960 se soit situé d’emblée dans un renversement de l’argument esthétique : « Black is beautiful ».

Mais qui dit race dit immédiatement genre, registres où les constructions sociales s’élaborent à partir de matériaux biologiques, dont l’association implique un jeu à quatre cases et des asymétries selon leurs mises en relation. En témoigne le débat autour de l’exposition qui eut lieu autour de l’exposition « Black Male », organisée par le Whitney Museum of American Art à New York en 1994. L’image d’une masculinité noire a en effet généré un amalgame ambigu de peurs et de projections fantasmatiques, dont les continuités sont évidentes lorsqu’on rapproche certaines représentations du début du XIXe siècle, où les « Noirs » commencent à servir de modèles académiques, et les photographies de Robert Mapplethorpe, où se retrouve une vision identiquement esthétisée, fascinée, fétichisée du corps d’hommes noirs, autre forme de racisme, fût-il « positif ».

Le mimétisme peut cependant à jouer en sens inverse du retournement du stigmate précédemment évoqué, pour des raisons qui tiennent à une persistance, ou à un revival, du processus d’intériorisation du préjugé chez l’infériorisé, allant jusqu’à s’imprimer sur la surface des corps : il s’agit de toutes les pratiques de dépigmentation qui sont encore présentes, ou se sont récemment diffusées dans les populations mélanodermes, notamment en Afrique (le xessal est le terme utilisé aujourd’hui au Sénégal pour désigner ces pratiques brutales fondées sur l’utilisation de produits chimiques ou pharmaceutiques, au risque de réactions morbides).

Loin de l’Afrique, l’énigme des métamorphoses de Michael Jackson, obtenues au prix d’interventions corporelles extrêmes, réside peut-être dans le désir d’échapper à la fatalité d’une blancheur refusée à la naissance… Mais la palette chatoyante des couleurs des hommes ne peut-elle pas être considérée au contraire comme une chance, offrant un immense champ de variation où puisse s’exercer pleinement la liberté des choix esthétiques ?

Pour aller plus loin :

Hugh Honour, « L’image du Noir dans l’art occidental. De la révolution américaine à la première guerre mondiale ». Publication de la Menil Foundation, sous la direction de L. Bugner. Paris, Gallimard, 1989.

Frantz Fanon, « Peau noire, masques blancs », Paris, Éditions du Seuil, 1954.

Anne Lafont, « L’art et la race. L’Africain (tout) contre l’œil des Lumières », Les Presses du réel, 2019.

Jean‑Luc Bonniol, « La couleur comme maléfice. Une illustration créole de la généalogie des “Blancs” et des “Noirs » », Paris, Albin Michel, 1992.

Jean‑Luc Bonniol, « Beauté et couleur de la peau », in _Communications, 60, 1995, p. 185-204._

Source : The Conversation