« Quelques mots écrits pour dire psy »

—Par Victor Lina—

—Par Victor Lina—

Ayant fait le constat d’un échec de la recherche anthropologique à faire ressortir les éléments de structure ou de constance de la famille antillaise ou à pouvoir traduire ce qui en constitue l’essence, Jean BENOIST propose de s’en tenir au moins au seul élément fonctionnel suffisamment résistant aux variations, à savoir, la « maisonnée », notamment la maisonnée matrifocale comme unité corésidentielle. Si l’on entend la maisonnée comme le définit LEVI-STRAUSS c’est-à-dire une société à maisons selon le modèle médiéval du domaine et son château, on peut considérer ce qui se passe souvent sous nos latitudes, l’implantation de nouvelles maisons sur le terrain familial au bénéfice de descendants, comme pâle copie pouvant être comparable à ce schéma.

De son côté, Fritz GRACCHUS philosophe guadeloupéen, décédé en 1979, avait posé radicalement la question de l’existence de la famille antillaise.

Il fait remarquer que « le sentiment de la famille et la découverte de l’enfant sont des acquisitions récentes n’atteignant que progressivement toutes les couches de la population européenne». Les définitions que l’on donne à la famille antique ou à la famille moderne en passant par la famille féodale diffèrent nettement par leur contenu.… A fortiori pour la famille antillaise se pose la question « Où commence la famille où finit-elle ? Avec la parenté par le sang, par l’alliance ? Avec le logement, la résidence,… la maisonnée ? …Nous n’avons pas trouvé un lieu délimité qu’on pourrait appeler famille mais des plages mobiles… »

Dans un procès dialectique alternent chez l’auteur interrogations et convictions : « La famille afro-américaine n’est pas matrifocale. Mais a-t-il jamais existé une famille matrifocale ?»

La matrifocalité montre la visibilité de la mère mais ne constitue pas une explication en soi selon Fritz GRACCHUS

Livia LESEL dans son étude portant sur une analyse du fonctionnement psychique et libidinal de la relation mère-fille se réfère à la famille originelle africaine et rappelle que la famille est la cellule de base de l’organisation sociale des Etats tribaux et des Royaumes d’où sont originaires les esclaves.

La cellule de base précise-t-elle est constituée par l’unité mère-enfant.

Sous le régime esclavagiste une nouvelle définition de la famille s’institue en référence à une parenté plus étendue que la famille immédiate. Le Code Noir, nous l’avons déjà évoqué, dans un article précédent, va règlementer la vie de l’esclave jusqu’au cœur de la conjugalité.

L’union entre esclaves est conditionnée par l’assentiment du maître qui a le pouvoir de faire ou de défaire ces unions à loisir. Sur nombre de plantations seule la cellule Mère-Enfant est reconnue comme unité familiale. L’ordonnancement des générations transite donc par la lignée maternelle.

William ROLLE dans un ouvrage collectif intitulé « Au visiteur lumineux – mélanges offerts à Jean BENOIST » pour décrire la structure familiale emploie la formule de relation avunculaire privilégiée et de fausse impression de filiation matrilinéaire. Se tenant à distance du concept de matrifocalité, il observe une quasi disparition de la famille matrifocale et une tendance à la nucléarisation des ménages, ainsi qu’une forte représentation de la famille monoparentale. Telle serait la tendance dominante à ce jour.

L’analyse de la famille martiniquaise est encore en cours d’écriture. Les contours pentus de cette organisation sociale minimale se prêtent mal à une typologie classique.

La famille est un espace de transmission. Qu’est-ce qui se transmet ? Des objets ou un objet ? Or qu’est-ce qu’un objet ? Tout d’abord s’il est confondu avec soi et de fait ne se matérialise pas, ne s’externalise pas : il n’y a alors ni objet ni sujet.

C’est par le truchement d’une illusion suivie d’un désillusionnement que se constitue l’objet.

Entre l’objet et soi, il peut s’établir un compromis, c’est l’objet transitionnel mis en évidence par WINNICOTT, mais l’objet transitionnel porte mal son nom, car c’est en quelque sorte un vrai-faux-objet puisqu’il permet à la fois de préparer et de retarder le deuil d’une perte. C’est ainsi qu’il fait illusion. Il permet de boucher la part d’absence qui fait l’intime de l’objet.

On peut s’interroger sur la forme que prend l’illusion, sur l’enjeu qu’il représente et ensuite sur la réalisation effective, radicale, partielle ou inexistante, du désillusionnement à opérer.

C’est à ce niveau que se constitue sans doute la dette corrélative au détachement. Pourquoi ? Le détachement n’est pas mécanique, il nécessite une élaboration qui suppose que l’on parle, qui suppose que cette parole soit hors de l’illusion et accueille la perte, l’absence, au nom de quelque chose ou de quelqu’un.

Dans le contexte de la famille martiniquaise, la relation entre la mère et l’enfant donne souvent lieu à une appréhension qui tend à souligner l’apparence. Il est vrai que pour toutes les mères du monde le nouveau-né est un étranger que l’on accueille avec les honneurs, mais il est en même temps un miroir sur qui l’on projette le connu que l’on vient reconnaître, que l’on croit bien avoir reconnu.

Mais ce qui peut venir faire l’objet d’un premier commentaire, c’est l’aspect : on le trouve fripé, ou on souligne la clarté ou le foncé de sa couleur par rapport à un tel.

Cette relation Mère-Enfant induit l’émergence de la dette imaginaire mais bute sur une difficulté à l’établissement d’une dette symbolique.

« Des mères se faisaient aussi avorter dans l’appréhension d’un enfant noir » écrit Gabriel DEBIEN dans son ouvrage Les esclaves aux Antilles françaises aux XVIIème et XVIIIème siècles. L’enfant mulâtre était la chance d’une promotion ou d’un affranchissement. Or l’enjeu de la dette est moins de s’en affranchir par la vaine recherche d’une contrepartie réelle que d’en mesurer et démesurer le prix au moyen d’un acte : la reconnaissance, ce qui revient à passer par la nomination, par être capable de s’affranchir oui, mais de la chose.

Une histoire presque commune : Monsieur X vit maritalement avec madame Y depuis une quinzaine d’année, le couple a maintenant deux enfants. Quand elle a conçu son aîné, Madame Y a d’abord cohabité avec sa propre mère dans la maison où elle a grandi. La mère ayant indiqué au couple la possibilité de construire sur un emplacement, le couple a décidé de s’établir sur ce terrain. Monsieur X s’est chargé de tout mettre en œuvre pour la réalisation de ce projet. Il contribue financièrement et par son apport personnel de main d’œuvre à bâtir la maison de sa jeune famille. Monsieur X travaille dans une entreprise et s’occupe aussi d’élevage. Arrive le deuxième enfant, monsieur X s’attèle à terminer la maison, à réaliser les finitions.

Le couple connaît quelques orages qui débouchent généralement sur une réconciliation. Mais au cours d’une énième dispute le ton monte et un mot malheureux est lâché : pati, ou pa kay ou isi-a. Monsieur X réagit de façon brutale, il porte des coups de couteau à Madame Y la blesse grièvement et tente de détruire la maison.

Rien ne peut justifier un tel acte. Monsieur X agresse-t-il sa compagne parce qu’il vient de réaliser qu’il va en même temps perdre sa femme, sa famille et son toit ? Par le refus d’accepter la perte d’un objet investi ? Par le refus de vivre l’humiliation de se savoir mis à la porte ? Vient-il seulement de se rendre compte qu’il n’a jamais eu aucun droit sur ce bien immobilier ? Pourquoi ne peut-il pas admettre que le dommage dont il se sent l’objet ne justifie pas ses actes, ne se justifie pas par les actes qu’il a commis. Qu’est-ce qui est insupportable au point qu’il en arrive à ces extrémités ? Quelle est l’importance de la dette de la fille (madame Y) vis-à-vis de sa mère dans sa décision de se séparer de monsieur X? Après tout un couple peut être amené à se séparer pour divers motifs. Qui décide de se séparer de qui ? Monsieur X par son passage à l’acte compromet une éventuelle réconciliation, madame Y par sa parole, la mère par son silence apparent ?

Mais si revenons à la première hypothèse nous trouvons pour illustrer ce qui sous tend le lien entre mère et grand-mère, la dette, la dette de vie dont la fille cherche à s’acquitter. Livia LESEL présente quelques caractéristiques du mode de résidence des foyers. A l’instar de Jean BENOIST au sujet de la maisonnée matrifocale Livia LESEL qualifie l’investissement de l’espace de vie par les composantes du groupe familial de mode de résidence matrilocale dans la plupart des cas qu’elle a étudié. Les femmes vivent chez leur mère avec leurs enfants et parfois avec leur mari ou concubin, ou à très grande proximité de la maison familiale. On note de même la présence de sœurs avec leurs enfants.

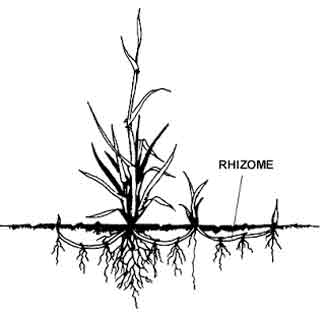

Ce mode de résidence nous conduit, en faisant un emprunt à Edouard GLISSANT ou encore à Félix GUATTARI et Gilles DELEUZE, à considérer un type de maisonnée qui caractérise en partie la Martinique, la maisonnée rhizome, c’est à dire une société à maisons constituée d’un domaine où autour d’une maison-mère sont construites de nouvelles maisons filles.

Victor LINA