Romain Cruse

Romain Cruse

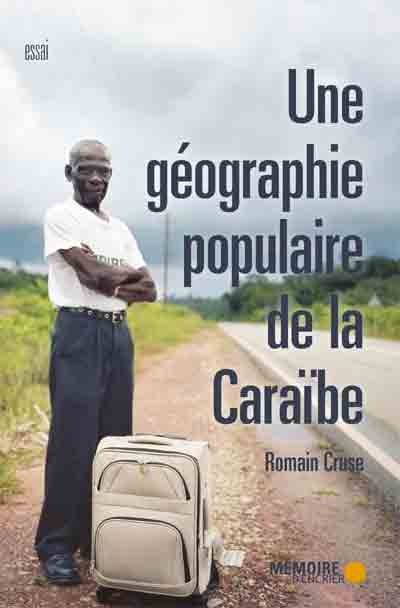

Une géographie populaire de la Caraïbe, adaptation d’Une histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn, rompt avec le regard enchanteur et fantastique des clichés touristiques. La Caraïbe est enfin une terre habitée. Romain Cruse mise ainsi sur une géographie humaine : la terre racontée par celles et ceux qui l’habitent. La caméra est braquée sur les villages de pêcheurs de Trinidad et de la Dominique, les quartiers surpeuplés d’Haïti, les Nègres marrons du Suriname, les communautés rasta de la Jamaïque, etc. L’auteur adopte le regard des classes populaires, inspiré d’observations sur le terrain et fondé sur un travail de recherche minutieux. La Caraïbe n’est donc ni un éden, ni un modèle de libre-échange, encore moins une région à forte croissance économique. On y découvre plutôt des sociétés profondément divisées selon des clivages ethniques et sociaux hérités du colonialisme, des bidonvilles dissimulés derrière des décors de carte postale, la manipulation des masses par les élites locales et les investisseurs étrangers⋅ Le géographe Romain Cruse donne à voir et à comprendre la condition caribéenne contemporaine, condition qui se nourrit de cultures et d’histoires singulières.

Introduction

Je suis un fils des Caraïbes, mes fleuves sont l’Amazone, l’Orénoque et le Mississippi ! Mes terres sont des volcans ! Honte à ceux qui disent qu’il s’agit d’une Méditerranée, la Caraïbe est autre chose, c’est des continents explosés, c’est des croûtes terrestres qui se tordent, des volcans qui ruminent et une gerbe d’océans ! Près de cinq millions de kilomètres carrés d’une vie explosive !

Patrick Chamoiseau, Biblique des derniers gestes1

La géographie a été pratiquée depuis des temps immémoriaux par l’homme pour organiser les activités de la vie quotidienne: habitation, chasse, pêche, cueillette, agriculture, spiritualité… Les sociétés amérindiennes de chasseurs-cueilleurs étudiées par Pierre Clastres dans l’Amazonie connaissent ainsi parfaitement la répartition des plantes nourrissantes et aménagent les environs pour leur permettre de croître; ils sont en fait bien plus que de simples cueilleurs2. De même, dès le début, l’agriculteur pense et organise l’espace qu’il cultive en fonction de la qualité des sols, de l’ensoleillement, des plantes à associer ou non et en fonction de bien d’autres critères géographiques. Le chasseur connaît et répertorie les territoires des différents animaux et leurs migrations journalières et saisonnières. En fonction de son mode de vie et de son organisation de l’espace

géographique, l’homme décide s’il enterre ses morts devant chez lui, s’il les brûle ou bien s’il emporte leurs ossements dans ses déplacements. De même, il implante le camp ou le village en fonction d’une lecture géographique déterminante de l’espace. L’homme est un être géographique : ses conditions de vie sont et ont toujours été intimement liées à son analyse de l’espace.

Les géographes «préhistoriques», ceux qui précèdent la période que les historiens savent lire, celle de l’histoire écrite, doivent transmettre les connaissances géographiques de l’espace à leurs descendants. L’anthropologue Richard Price a montré à travers son étude des Noirs marrons du Suriname que la toponymie, les noms que l’on donne aux lieux, peut être une façon de conserver et de transmettre l’histoire et la géographie dans une société sans écriture3. À l’autre bout de l’échelle des climats, chez les Inuit de l’Arctique, on considère ceux parmi les chasseurs qui maîtrisent la géographie complexe de ces régions où les boussoles sont inutiles (le pôle magnétique est trop près) et où la lecture des astres est souvent impossible (il fait jour pendant six mois) comme les «vrais hommes», c’est-àdire les «hommes du territoire4». Certaines légendes disent même que les esclaves qui avaient la connaissance de la géographie secrète du chemin de retour vers l’Afrique ne mangeaient pas de sel de leur vivant pour pouvoir faire ce voyage à leur mort5… Dans ce type de sociétés sans écriture, la connaissance géographique pouvait se transmettre par bien d’autres moyens: objets gravés, contes ou bien plus simplement une transmission directe aux enfants par la pratique des activités au côté des adultes, c’est-à-dire par imitation. La connaissance géographique n’est ni une invention européenne qui remonterait aux Grecs (à qui on ne se lasse pas de tout attribuer) ni une découverte récente à l’échelle de l’humanité. Il est vrai par contre que, du point de vue européen, avec les Grecs, les Romains et les Égyptiens, la géographie va devenir non seulement

une science, mais elle va surtout devenir une science coloniale. La «découverte» du géographe accompagnera de près la conquête, à tel point que les deux termes sont parfois utilisés comme synonymes dans l’historiographie européenne (la «découverte de l’Amérique»). Une science géographique de tradition coloniale est née autour du bassin méditerranéen et s’y est développée en parallèle de l’émergence et de l’expansion du capitalisme6. Depuis les années 1970 et la dernière grande vague de décolonisation qui a directement concerné l’Europe, des géographes ont cependant commencé à déterrer les travaux d’Élisée Reclus (1830-1905) et à réfléchir à une géographie «postcoloniale», c’est-à-dire en rupture avec la tradition coloniale de la discipline.

La géographie populaire dont nous ouvrons la voie avec cet ouvrage se positionne sur cette ligne de fracture. Dans la Caraïbe, l’acte de rupture le plus important, historiquement parlant, fut le marronnage7. Nous choisissons donc de baptiser cette géographie populaire dans le sang, par un acte symbolique de marronnage. Nous confions le soin de ce baptême au poète martiniquais Aimé Césaire:

Tué… je l’ai tué de mes propres mains… Oui: de mort féconde et plantureuse… c’était la nuit. Nous rampâmes parmi les cannes à sucre. Les coutelas riaient aux étoiles, mais on se moquait des étoiles. Les cannes à sucre nous balafraient le visage de ruisseaux de lames vertes […]. C’était un soir de novembre… et soudain des clameurs éclairèrent le silence. Nous avions bondi, nous, les esclaves; nous le fumier: nous les bêtes au sabot de patience. Nous courions comme des forcenés ; les coups de feu éclatèrent […]. Alors, ce fut l’assaut donné à la maison du maître. On tirait des fenêtres. Nous forçâmes les portes […]. La chambre du maître était grande ouverte […] et le maître était là, très calme […]. J’entrai. C’est toi, me dit-il, très calme… C’était moi, c’était bien moi, lui disais-je, le bon esclave, le fidèle esclave […], et soudain ses yeux furent deux ravets apeurés les jours de pluie… je frappai, le sang gicla: c’est le seul baptême dont je me souvienne aujourd’hui8.

Lorsque la rupture n’était pas possible, on pratiquait l’ironie féroce à travers les contes. Le baptême de notre géographie populaire se poursuit ainsi à travers un récit recueilli sur une petite exploitation agricole de Moore Town, dans les Blue Mountains jamaïcaines; un endroit où les Marrons ont résisté aux planteurs pendant des siècles. Les arbres autour sont chargés de grosses pommes d’eau rouges et noires. Les pierres sont couvertes d’une mousse verte épaisse. À perte de vue, on aperçoit les jardins dominés par des arbres à pain gigantesques, des touffes de bambous et des vallées amenant l’eau des sommets vers le Rio Grande qui coule en contrebas. Un âne est attaché à un jacquier. Wallace Sterling, le «colonel» de ce village de Marrons, est assis sur un sac guano. Pendant qu’il parle, il tourne la lame de son coutelas dans la terre brune. Sa main libre tient un vieux téléphone portable enroulé dans un sac plastique. «Tu sais, quand on découvre la machine à coudre, on abandonne vite la couture à la main. Les contes se perdent aujourd’hui à cause de la télévision et de la radio. Le soir, ma mère nous en racontait ». Il rit en se remémorant ses souvenirs. Les quelques villageois présents, assis sur une branche d’arbre, ont déjà les yeux qui brillent. « C’est un vieil esclave qui, parvenu devant le planteur, s’incline devant lui respectueusement: “Maître, que vous êtes beau, que vous avez l’air fort, vous me faites penser à un lion!” Le maître, suffisant: “Un lion? Tu n’as jamais vu de lion, espèce d’imbécile, tu es né sur cette plantation…” Le vieil esclave n’en démord pas: “Oui, Maître, vous ressemblez à un lion, un lion blanc.” Le planteur, soudain dubitatif: “Où as-tu déjà vu un lion, toi?” Le vieil esclave: “À l’instant, Maître, juste devant l’entrée de l’Habitation, j’ai vu un grand lion, fort et élégant comme vous-même !” Le planteur renvoie son vieil esclave à la tâche et se dirige vers l’entrée de l’Habitation, où il tombe nez à nez avec un âne, broutant paisiblement9… »

La géographie populaire : notre géographie

La géographie populaire telle que nous l’entendons retourne à la source de l’esprit géographique. Elle vise à servir les peuples, non les gouvernants. Cette géographie emprunte en ce sens à un autre poète caribéen, le révolutionnaire cubain José Martí. Elle est notre géographie, comme Martí embrassait du regard ce qu’il appelait Nuestra América (notre Amérique): l’Amérique des peuples et non pas l’Amérique des gouvernants et des firmes.

La connaissance est tout ce qui compte. Connaître son pays et le gouverner avec cette connaissance est la seule façon de le libérer de la tyrannie […]. L’histoire de l’Amérique, des Incas jusqu’à aujourd’hui, doit être enseignée en détail même si les archontes grecs sont négligés. Notre Grèce doit être la prioritésur la Grèce qui n’est pas la nôtre […]. Les hommes d’État nationalistes doivent remplacer les hommes d’État étrangers. Que le monde soit greffé dans nos Républiques, mais que le tronc soit nôtre10.

Comme le dit un jour André Gide, «on a tant rendu à César qu’il n’y en a plus que pour lui». Rendons donc aux peuples ce qui leur appartient.

Notre géographie doit évidemment aussi beaucoup à l’historien étatsunien Howard Zinn. Son Histoire populaire des États-Unis débute dans la Caraïbe, à Guanahani, au cœur de l’archipel des Bahamas :

Frappés d’étonnement, les Arawaks – femmes et hommes aux corps halés et nus – abandonnèrent leurs villages pour se rendre sur le rivage, puis nagèrent jusqu’à cet étrange et imposant navire afin de mieux l’observer […]. Ces Arawaks des îles de l’archipel des Bahamas ressemblaient fort aux indigènes du continent dont les observateurs européens ne cesseront de souligner le remarquable sens de l’hospitalité et du partage, valeurs peu à l’honneur, en revanche, dans l’Europe de la Renaissance, alors dominée par la religion des papes, le gouvernement des rois et la soif de richesses […]. L’information qui intéresse Colomb au premier chef se résume à la question suivante : où est l’or ?11

Howard Zinn déclara, peu avant de mourir, qu’il aimerait que l’on se souvienne de lui comme de l’homme qui permit aux gens ordinaires d’éprouver l’espoir et la volonté d’agir12. Zinn était un historien né à Brooklyn d’une famille de modestes ouvriers juifs. Une histoire populaire des États-Unis (2002), son œuvre principale, constitue à la fois l’un des meilleurs ouvrages sur l’histoire des États-Unis et une formidable introduction à ce que Zinn nomma, sans réellement définir ce terme, l’«histoire populaire».

Notre géographie populaire s’inspire aussi de Walter Rodney, un enfant des classes populaires du Guyana devenu brillant professeur d’histoire à l’Université des West Indies (UWI) de la Jamaïque. Après ses études à Londres sur le commerce des esclaves, Rodney, n’oubliant jamais ses origines, fit rapidement entendre sa voix, à l’université et dans la rue, en enseignant aux étudiants et aux miséreux les bienfaits du socialisme et les préceptes du Black Power.

Cet astucieux jeune homme mit à profit ses recherches et ses aptitudes à la communication pour jeter à la poubelle de larges portions de l’histoire de la diaspora noire, réécrivant tous les chapitres propres à une vision blanche du monde où l’esclavage et la colonisation constituaient la norme […]. Walter Rodney fut le premier intellectuel ayant grandi en Jamaïque – à défaut d’y être né – à apporter ses connaissances dans les bas quartiers du centre-ville et à leur donner une application pratique13.

Après s’être rendu à la Conférence des écrivains noirs au Canada en 1968, Rodney sera interdit de séjour à la Jamaïque, le premier ministre Hugh Shearer ayant déclaré à son endroit: « Je n’ai jamais eu affaire à quelqu’un qui constitue une plus grande menace pour la sécurité de ce pays14 ». Cette décision déclencha les « Rodney Riots »: un groupe d’étudiants ferma l’université, entama une marche de protestation vers la résidence du premier ministre et fut rejoint sur la route par les foules des bidonvilles de Kingston. Cet octobre 1968 jamaïcain causa une dizaine de morts et des millions de dollars de dégâts aux infrastructures.

Notre géographie populaire doit aussi au psychiatre martiniquais Frantz Fanon. Né à Fort-de-France en 1925, et mort d’une leucémie à l’âge de trente-six ans, Fanon fut l’un des artisans de l’indépendance algérienne. Ses analyses lient les psychopathologies qu’il relève en Algérie sur les colons comme sur les colonisés aux maux plus généraux des jeunes sociétés indépendantes.

Ces jeunes pays ont accepté de relever le défi après le retrait inconditionnel de l’ex-pays colonial. Le pays se retrouve entre les mains de la nouvelle équipe, mais en réalité il faut tout reprendre, tout repenser. Le système colonial en effet s’intéressait à certaines richesses, à certaines ressources, précisément celles qui alimentaient ses industries. Aucun bilan sérieux n’avait été fait jusqu’à présent du sol ou du sous-sol. Aussi la jeune nation indépendante se voit-elle dans l’obligation de continuer les circuits économiques mis en place par le régime colonial. Elle peut, bien sûr, exporter vers d’autres pays, vers d’autres zones monétaires, mais la base de ses exportations n’est pas fondamentalement modifiée. Le régime colonial a cristallisé des circuits et on est contraint sous peine de catastrophe de les maintenir15.

Il découlera de ces analyses une réflexion sur les sociétés dites indépendantes, qui donnera naissance au courant des post-colonial studies ; courant dans lequel s’inscrit la géographie postcoloniale.

1 Patrick Chamoiseau, Biblique des derniers gestes, Paris, Gallimard, 2007.

2 Pierre Clastres, La Société contre l’État, Paris, Les Éditions de Minuit, 1974.

3 Richard Price, Rainforest Warriors, Human Rights on Trial, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2011.

4 Béatrice Collignon, Les Inuit : ce qu’ils savent du territoire, Paris, L’Harmattan, 1996.

5 L’écrivain trinidadien Earl Lovelace commence son roman Salt (1996) par l’évocation de cette coutume.

6 Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme, Paris, Flammarion, 1988.

7 Dans les espaces marqués par la déportation et l’esclavage des Africains, le marronnage désigne la résistance des captifs et particulièrement l’acte libératoire de la fuite.

8 Aimé Césaire, Les armes miraculeuses, Paris, Gallimard, coll. «Poésie», 1970.

9 Conte rapporté par le colonel Wallace Sterling, leader contemporain des Marrons de Moore Town (Jamaïque) lors d’une interview menée par l’auteur le 6 juillet 2014.

10 José Martí, «Our America», The Cuba Reader : History, Culture, Politics (CHOMSKY, Aviva et al., dir.), Londres, Duke University Press, 2003.

11 L’ouvrage est paru pour la première fois en anglais en 1980. Pour l’édition française: Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis, de 1492 à nos jours, Paris, Agone, 2002 ; Montréal, Lux éditeur, 2006.

12 «Howard Zinn: How I Want to Be Remembered…», Common Dreams, 29 janvier 2010, http ://www.commondreams.org/video/2010/01/29-2 13 Lloyd Bradley, Bass Culture: Quand le reggae était roi, Paris, Éditions Allia, 2005.

Essai

ISBN : 978-2-89712-202-7

39,95 $

592 pages

Format numérique disponible : 29,99 $

ISBN EPUB :978-2-89712-203-4

ISBN PDF : 978-2-89712-204-1