— par Janine Bailly —

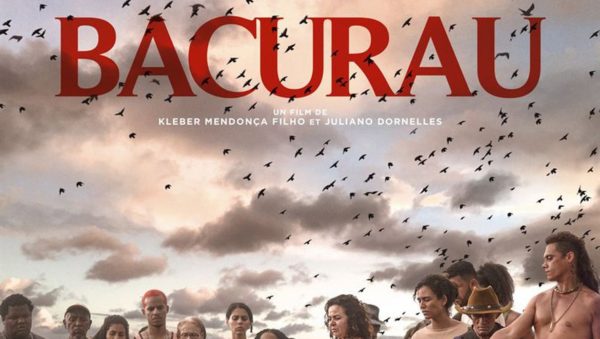

Bacurau

Si par hasard vous subissiez le choc de la rentrée, que vous cherchiez un moyen d’adoucir le traumatisme, qu’à la télévision en famille vous préfériez les émotions distillées sur grand écran, alors ne manquez surtout pas la reprise, en cet octobre chaud, des « Séances VO » programmées par Steve Zébina, reparties cette année encore entre les salles de Madiana et celle de Tropiques-Atrium. Une reprise en beauté, avec trois premières projections qui ont fait salle comble, ou presque, qui ont été suivies dans une belle concentration et un profond silence que j’oserai dire assez inhabituel. Et si, en raison de la gravité des sujets abordés, nous n’en sommes pas sortis forcément le cœur léger, remercions le cinéma de nous ouvrir ainsi au monde, qu’il soit le nôtre ou celui des autres, qu’il soit torturé ou apaisé, qu’il nous laisse sidérés ou réconfortés d’une lueur d’espoir.

Les Brésiliens Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles, sans craindre les excès, dans Bacurau prix du jury au festival de Cannes 2019, nous parlent d’un pays rongé par la violence, la corruption politique et la misère sociale, et ce pays souffrant est le leur. Dans une fable cruelle, hyperbolique et métaphorique, on assiste à la disparition programmée de Bacurau : Bacurau, le village au nom d’oiseau dérange, les gens humbles et pauvres dérangent, et lorsque meurt la doyenne, il semble que disparaisse la seule capable de tenir l’agresseur en respect. Il y a là un barrage, et pour priver d’eau le village on en a fermé les vannes, comme bientôt on coupera l’accès au réseau avant l’approvisionnement en électricité ; il y a l’homme politique, qui feint d’aider mais livre nourriture et médicaments dangereux ou périmés, qui finira presque nu à dos d’âne, assis à l’envers et masqué, expédié dans les cactus du désert ; il y a cette bande hystérique de prétendus touristes venus, soudoyés on le devine par quelque autorité, se livrer à une impitoyable chasse à l’homme, puisqu’aussi bien Bacurau a déjà inexplicablement été rayé des cartes virtuelles du monde — on pourrait, sur ce point de la chasse seulement, penser à ce film ancien, Les Chasses du comte Zaroff. Les armes alors dans un déchaînement outrancier se mettent à parler, et le village se défend, et coule le sang, éclatent les têtes et tombent les corps. Le film alors fait revivre un passé de rébellion propre au Sertão do Nordeste du Brésil. Ainsi se disent tous les dangers, toute la cruauté, tout ce qui menace aujourd’hui le Pays. Une œuvre essentielle, en forme de dénonciation et d’avertissement sur ce qui pourrait advenir ou qui est en train d’advenir, et l’on pense ici au sort fait aux Peuples amérindiens ! Seule, la solidarité face aux monstres qui guettent devrait lier les hommes, nous dit ce plan où face caméra les habitants marchent en groupe serré résolu vers la résistance.

Roubaix, une lumière

De ce dernier film d’Arnaud Desplechin, tant de louanges ont été dites, et, paradoxe, le film est rentré bredouille du Festival de Cannes. Dans un éclairage nocturne et pourtant lumineux, les figures se détachent, souvent en plans serrés, créant avec les personnages une proximité, une intimité rares. Plus qu’un récit policier — se déroule bel et bien une intrigue, dénouée dans les tout derniers instants —, il nous est donné à voir une région sinistrée, une ville en déshérence, où les murs comme les âmes s’écaillent, où les êtres se rouillent d’être les oubliés de la société ; et ceux-ci tentent de survivre, qui il n’y a pas si longtemps ont tant compté dans le paysage économique, dans la vie industrielle du Nord, mais qui aujourd’hui ne sont plus rien.

De ce dernier film d’Arnaud Desplechin, tant de louanges ont été dites, et, paradoxe, le film est rentré bredouille du Festival de Cannes. Dans un éclairage nocturne et pourtant lumineux, les figures se détachent, souvent en plans serrés, créant avec les personnages une proximité, une intimité rares. Plus qu’un récit policier — se déroule bel et bien une intrigue, dénouée dans les tout derniers instants —, il nous est donné à voir une région sinistrée, une ville en déshérence, où les murs comme les âmes s’écaillent, où les êtres se rouillent d’être les oubliés de la société ; et ceux-ci tentent de survivre, qui il n’y a pas si longtemps ont tant compté dans le paysage économique, dans la vie industrielle du Nord, mais qui aujourd’hui ne sont plus rien.

Si du « polar » le film garde la tradition d’un « duo de tête », il en réactive cependant le genre : l’aîné, le commissaire fils du Maghreb arrivé en France à l’âge de sept ans, doit à l’école d’avoir appris la langue. Une langue incisive, maîtrisée, qui sonne juste et dont chaque mot porte. Sa famille est rentrée au pays, lui seul est resté là, fidèle à son passé comme à la ville de son enfance. Mais on n’oubliera pas son regard, figuré par une caméra descriptive, sur ce tableau d’un paysage typiquement algérien. Ou cet autre regard sur la cité enténébrée endormie, et dans la nuit il y signale à son lieutenant la présence de son école, celle de son collège. Lui, il est celui qui sait, qui sonde les dédales de la ville, ceux de l’esprit et du cœur humains ; il déjoue les combines de qui veut monter une escroquerie à l’assurance ; il renoue les liens entre les parents et cette jeune fugueuse, d’origine semblable à la sienne, et dont il a su gagner la confiance ; il est au cours des interrogatoires celui qui recentre les choses, qui en peu de mots orchestre et conduit aux aveux, laissant à ses acolytes l’apanage de la brutalité et du cri. Fabuleux Rochdy Zem, qui sait jouer l’empathie, la compréhension et la tendresse sous le masque d’impassibilité et le calme olympien. Qui d’un mot ou d’un sourire désamorce une situation conflictuelle. L’autre, le nouveau venu, transposé dans un monde qui lui est inconnu, dans sa blondeur fragile regarde, apprend, perd son sang-froid quand les circonstances le confrontent aux ruses et jeux mensongers des jeunes loubards de la ville. Sa voix, off, dit la difficulté à endosser le rôle, ses incertitudes, son recours à Dieu peut-être, lui qui doute de sa vocation, comme doutait le jeune prêtre de Bernanos dans le roman nommé Sous le soleil de Satan. Symbolique de ce duo, ce face à face où le lieutenant Louis demande au commissaire Daoud s’il sait toujours la culpabilité et l’innocence, et la réponse de ce dernier est un « oui », incisif et sans réserve.

Mais si l’on suit la vie d’un commissariat, entre l’évocation d’un incendie criminel, d’un viol sordide, de l’arrestation après poursuite de petits trafiquants insolents, ou d‘une querelle de voisinage…, l’intrigue peu à peu mais inexorablement se resserre sur le crime de ces deux jeunes femmes locataires de la triste cour, amantes paumées et réunies dans la déglingue, qu’incarnent Léa Seydoux et Sara Forestier. Si leur transformation physique, légèrement exagérée, n’est pas tout à fait convaincante — ici le trop est l’ennemi du bien, aurait dit ma grand-mère —, en revanche la façon dont sont posés les rapports entre elles, la façon dont se déroule le ballet, tragique et sordide à la fois, des aveux/rétractations/ approximations/mensonges et vérités, est parfaitement crédible, un ballet qu’elles mènent, obstinées et têtues avant les larmes, dans une séquence à la forte portée émotionnelle. S’impose la mine boudeuse et renfrognée de Léa Seydoux/Claude, la masculine au prénom épicène, sûre des sentiments et de l’admiration qu’elle inspire, et qui donc voudrait mener le plus souvent la danse ; s’imposent les regards directs ou filmés de biais, par-dessus l’épaule, sur le visage de Sara Forestier/Marie, la frêle presqu’enfant au prénom de pureté et d’innocence, qui dévastée et toute tremblante d’amour, se retourne à la recherche de l’autre, il y a l’eau si bleue de ses yeux vers Claude et vers nous tournés : tout cela sonne juste, tout cela fait mouche et nous laisse profondément émus. Mais pour qu’elles retrouvent leur dignité, qu’elles prennent conscience de leur faute, que la vie vaille de continuer, la valse-hésitation des questions/réponses peu à peu nous conduira vers la vérité, si lourde à porter, si lourde à arracher, et la machine judiciaire sera pour elles et par le commissaire mise en marche.

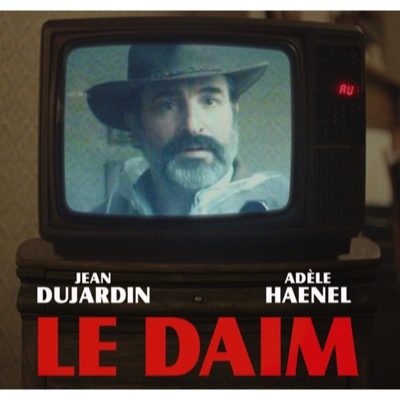

Le Daim

Autre lieu, la France pyrénéenne, autre sujet plus intime et qui pourtant parle de nous et de notre époque : dans Le Daim, Quentin Dupieux suit la descente aux enfers de son personnage, surprenant Jean Dujardin, léger embonpoint et visage encadré d’une barbe virile, et sur ce visage le spectateur verra comme à livre ouvert la folie éclore et grandir jusqu’à la démesure. Il a tout sacrifié pour ce blouson de daim, il trouve refuge dans un hôtel de montagne, assez désert ; il entraîne dans sa démence la serveuse du bar, une Adèle Haenel exaltée et lumineuse, à laquelle il propose de réaliser son rêve, être monteuse de films. Commence alors une saga sanglante, l’homme — et puisqu’il est doté de parole le vêtement en est d’accord — voulant être le seul porteur de blouson oblige, en les payant d’abord puis en les tuant quand l’argent vient à manquer, oblige tous les autres à s’en dévêtir non sans filmer avec son camescope tout ce qu’il fait, crimes y compris ! Tous ces blousons arrachés par force, rassemblés dans le coffre de sa voiture, il les enterrera rageusement dans une excavation, et pour ce faire il a convoqué rien moins qu’un conducteur d’engins ! Si le propos et les images peuvent frôler le grotesque et entraîner des rires — on pense à l’histoire d’amour imaginée par Marco Ferreri dans Y Love You, où Christophe Lambert tombait amoureux de son porte-clé —, la fable dit notre addiction aux objets, la dérive qui nous fait perdre tout sens moral quand nous subissons la dictature de l’image, et peut-être notre rapport faussé au monde animal puisque revient en leitmotiv l’image belle de ce daim libre au cœur de la forêt.

Autre lieu, la France pyrénéenne, autre sujet plus intime et qui pourtant parle de nous et de notre époque : dans Le Daim, Quentin Dupieux suit la descente aux enfers de son personnage, surprenant Jean Dujardin, léger embonpoint et visage encadré d’une barbe virile, et sur ce visage le spectateur verra comme à livre ouvert la folie éclore et grandir jusqu’à la démesure. Il a tout sacrifié pour ce blouson de daim, il trouve refuge dans un hôtel de montagne, assez désert ; il entraîne dans sa démence la serveuse du bar, une Adèle Haenel exaltée et lumineuse, à laquelle il propose de réaliser son rêve, être monteuse de films. Commence alors une saga sanglante, l’homme — et puisqu’il est doté de parole le vêtement en est d’accord — voulant être le seul porteur de blouson oblige, en les payant d’abord puis en les tuant quand l’argent vient à manquer, oblige tous les autres à s’en dévêtir non sans filmer avec son camescope tout ce qu’il fait, crimes y compris ! Tous ces blousons arrachés par force, rassemblés dans le coffre de sa voiture, il les enterrera rageusement dans une excavation, et pour ce faire il a convoqué rien moins qu’un conducteur d’engins ! Si le propos et les images peuvent frôler le grotesque et entraîner des rires — on pense à l’histoire d’amour imaginée par Marco Ferreri dans Y Love You, où Christophe Lambert tombait amoureux de son porte-clé —, la fable dit notre addiction aux objets, la dérive qui nous fait perdre tout sens moral quand nous subissons la dictature de l’image, et peut-être notre rapport faussé au monde animal puisque revient en leitmotiv l’image belle de ce daim libre au cœur de la forêt.

Les films dans l’opération « Séances VO » ont droit à une seconde diffusion, si vous le pouvez, ne les manquez pas !

Fort-de-France, le 12 octobre 2019