Les premiers Indiens, venus pour travailler, arrivent en Guadeloupe à bord de l’Aurélie le 24 décembre 1854

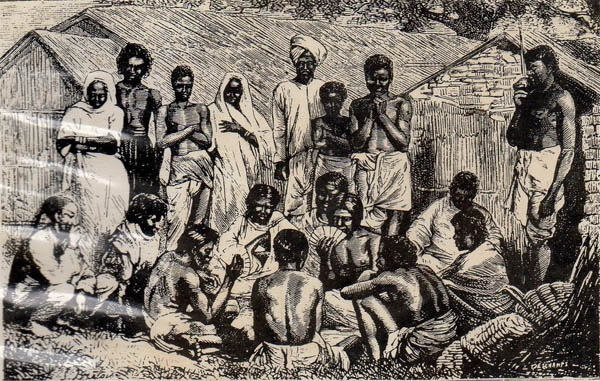

Le mouvement d’immigration indienne en Guadeloupe a eu lieu entre 18541 et 1888. Il fait suite à l’abolition de l’esclavage en 1848 qui provoque une pénurie de main d’oeuvre que les planteurs cherchent à compenser en important des travailleurs engagés. La venue de ces travailleurs est le fruit d’un accord entre la France et l’Angleterre, cette dernière acceptant que des coolies soient recrutés dans sa colonie. Cette migration s’inscrit dans le cadre d’un mouvement d’immigration indienne plus vaste ayant touché d’autres colonies de la zone caraïbe, en particulier Trinidad et la Guyane britannique.

Le mouvement d’immigration indienne en Guadeloupe a eu lieu entre 18541 et 1888. Il fait suite à l’abolition de l’esclavage en 1848 qui provoque une pénurie de main d’oeuvre que les planteurs cherchent à compenser en important des travailleurs engagés. La venue de ces travailleurs est le fruit d’un accord entre la France et l’Angleterre, cette dernière acceptant que des coolies soient recrutés dans sa colonie. Cette migration s’inscrit dans le cadre d’un mouvement d’immigration indienne plus vaste ayant touché d’autres colonies de la zone caraïbe, en particulier Trinidad et la Guyane britannique.

Recherche de main-d’œuvre après l’abolition de l’esclavage

Au lendemain de l’abolition de l’esclavage en 1848, les planteurs guadeloupéens, à la recherche de main-d’œuvre étrangère explorent plusieurs possibilités. On pense à faire appel aux Noirs des îles caribéennes anglaises, à des européens venus du Sud-Ouest de la France et d’Allemagne, des Madèriens, des Cap-Verdiens des Chinois, des Annamites. En 1862, on essaye même de faire venir des Noirs libres des États-Unis. Mais tout cela reste dérisoire par rapport à la demande et face aux difficultés d’adaptation climatiques et socio-culturelles. En revanche, on fait venir de nombreux Africains kongos, ils sont 6 109 à émigrer entre 1858 et 1861. Cette introduction de Noirs d’Afrique se heurte à l’opposition de l’Angleterre qui y voit une nouvelle traite déguisée. Elle conditionne le fait que la France puise dans l’immense vivier constitué par sa colonie indienne avec l’arrêt de l’immigration africaine. La promesse en est faite par Napoléon III, qui peut alors signer la Convention sur l’immigration indienne le 1er juillet 1861.

Recrutement en Inde

Les agents de recrutement en Inde font miroiter aux candidats à l’engagement l’espoir d’un Eldorado où la facilité de la vie et l’espoir de construire ou reconstruire une vie sont basés sur le climat, l’argent, la liberté et l’anonymat pour certains. Ils leur cachent la difficulté des tâches les attendant, l’extrême longueur du voyage et les réelles difficultés d’adaptation au mœurs et langues locales, et même leur destination précise. Traverser les « eaux noires » et rester si longtemps loin de l’Inde en auraient dissuadé un trop grand nombre. Avant de rejoindre les dépôts, comme celui de Calcutta, ils remplissent sans lire, et trop naïvement, un formulaire de contrat en bengali et en anglais. Les recruteurs sont payés deux roupies par homme, six par couple, la moitié pour les enfants de 10 à 16 ans et le quart en dessous de dix ans. Ils ne sont payés qu’au moment de l’embarquement. Au chef recruteur s’ajoutent les sous-recruteurs de rue et de village (arkati), un clerc, un responsable de la nourriture et un commis chargé d’accompagner les engagés jusqu’au dépôt. Qu’ils soient originaires du sud-est du pays tamoul (« malabars »), de l’Uttar Pradesh ou du Bihar (« calcattas »), ils sont essentiellement des agriculteurs.

Le prix payé au chef recruteur varie selon les agences. Ainsi si les agences de Trinidad et de la Guyane britannique payent 26 roupies pour une recrue féminine du Bihar avec un bonus de 50 roupies pour chaque contingent de 250 âmes, les petites agences, comme celles des colonies françaises ou de Guyane néerlandaise sont plus généreuses, afin de pouvoir réaliser leurs quotas promis aux grands propriétaires de la place, qui attendent impatiemment leur commande. Les candidats sont essentiellement des pauvres, mais toutes les castes sont représentées dans des proportions diverses dans ce flux. Le Bombay Gazette du 15 juin 1858 décrit les individus confinés dans les dépôts comme des pauvres, ignorants et illettrés pour l’essentiel, « nés dans la liberté, prêts à être déportés dans des colonies où l’esclavage a été aboli mais où ils deviendront esclaves ». Les fuyards et les morts ne sont pas payés au recruteur. Les candidats au départ emportent avec eux ce qu’ils ont de plus précieux : épices, graines, bijoux, tenues, instruments de musique rudimentaires et livres de prières pour certains, hindouistes, musulmans, jaïnistes et même brahmanes se retrouvent dans un modus vivendi inhabituel. Après un séjour pouvant durer jusqu’à trois mois au dépôt, suivant l’avancement des négociations entre le transporteur maritime, le Ministère des colonies et de l’immigration sans compter le bon vouloir de l’autorité britannique, ils sont conduits des dépôts au port d’embarquement pour une longue traversée.

Acheminement d’Inde vers la Guadeloupe

Installés sommairement dans des bateaux de commerce aménagés sommairement pour l’acheminement vers la Guadeloupe jusqu’en 1870, puis dans des bateaux spécifiques permettant la navette entre l’Inde et les colonies sucrières, les engagés indiens sont regroupés en trois catégories : hommes, femmes et couples mariés.

Les bateaux – ou coolie ships – sont des voiliers, sauf le dernier convoi, fin 1888 qui est un steamer. Les passagers sont logés dans l’entrepont et séparés totalement des quartiers de l’équipage. Les installations collectives, infirmerie, cuisines, toilettes, sont établis sur la partie centrale du pont, où les coolies doivent demeurer pendant la journée. Manque d’espace et promiscuité érodent déjà les différences culturelles, religieuses, sociales et de caste, et facilitant un brassage humain. Certains d’entre eux craignent la malédiction promise à ceux osant braver l’interdiction de franchir les océans (le Kalapani des hindouistes).

Ce commerce humain est une affaire lucrative pour la Compagnie générale maritime signataire d’un contrat rémunérateur avec le Ministère de la Marine. Mais en 1866, la concurrence s’établit avec les bateaux anglais, plus efficaces et plus nombreux en Inde. Entre 1866 et 1885, soixante des soixante-quatre convois à destination de la Guadeloupe sont des voiliers britanniques.

Les conditions météorologiques déterminent les dates de départ. En effet ces voiliers doivent à la fois profiter de la mousson d’hiver de la mi-octobre à la mi-avril qui les pousse vers le Cap de Bonne-Espérance qu’il leur faut contourner, et en même temps éviter la période de mai à septembre où vents et courants sont redoutables. La convention franco-britannique de 1861 prévoit les départs vers les Antilles du 1er août au 15 mars, mais à la suite du naufrage du « Souvenance » en 1871, parti trop tard en raison des conséquences de la guerre franco-allemande de 1870 et ayant fait naufrage au large des côtes sud-africaines le 15 mai faisant 376 victimes, la période est ramenée du 15 juillet au 1er mars. D’après une quarantaine de rapports de voyages vers la Guadeloupe consultés, le voyage dure en moyenne trois mois, mais en cas de vents défavorables, il peut s’étaler jusqu’à quatre mois. Une escale est prévue, parfois à l’île Maurice ou La Réunion, mais le plus souvent à Sainte-Hélène, d’où la Guadeloupe peut être prévenue par télégraphe de l’arrivée du convoi d’ici le mois suivant.

À bord, chaque engagé dispose de peu d’espace, puisque par « dérogation » régulière l’administration autorise jusqu’à 15 % d’immigrants supplémentaires, afin de satisfaire les demandes pressantes des planteurs de Guadeloupe. Seule la vigilance de l’Angleterre sur les agissements de la France permettent d’éviter encore plus d’entassement, les rappels à l’ordre britanniques sont nombreux.

La nourriture est relativement abondante quantitativement mais d’une extrême médiocrité qualitative, les armateurs rognant au maximum sur ce chapitre des dépenses. Bas morceaux de viande, « riz-coolie », et absence de vivres frais une fois épuisés ceux embarqués au départ. Les deux repas quotidiens sont toujours à base de curry, accompagné d’une ration réglementaire de 4,5 litres d’eau par personne et par jour pour tous les usages. C’est vers 1862 que les appareils distillatoires dessalant l’eau de mer permettent de régler le problème de l’eau potable à bord. Les passagers se nourrissent en fonction de leurs convictions religieuses. Ils prennent la précaution également de partir avec quelques plantes aromatiques, légumineuses et médicinales dont ils gardent les semences.

Chaque convoi est accompagné d’un médecin à bord. Au début ce sont des médecins civils mais à partir de 1867, le ministère envoie de France des médecins de la Marine, connaissant les maladies tropicales pour accompagner et tenir les livres de bord.

Hygiène approximative, pharmacopée limitée, impossibilité d’obtenir le moindre secours extérieur pour ces 4 à 500 de personnes, infirmier-interprète pas toujours fiable, le travail du médecin à bord est ardu. Sur 77 convois à destination de la Guadeloupe, la mortalité est de 2,69 %, un taux faible.

Tout est fait à bord pour limiter les relations entre l’équipage constitué d’officiers européens et de matelots indiens avec les passagers, pour préserver la quiétude du voyage. Toutefois, sur trois navires au moins, des émigrés font l’objet de violences graves, la promiscuité nourrissant parfois les tentatives de viol et les rixes.

Installation en Guadeloupe

À leur arrivée au dépôt de l’immigration de Fouillole, les immigrants indiens sont placés en observation pendant quelques jours, les malades sont envoyés à l’hôpital de la colonie et les autres rejoignent les engagistes selon l’ordre d’inscription sur la liste des attributaires et suivant l’importance de l’habitation, en général entre 4 et 30 travailleurs par arrivage. L’arrivée des bateaux de coolies est de par son côté « exotique » une attraction majeure pour la population locale qui lance parfois des quolibets racistes aux nouveaux arrivants.

La découverte de l’habitation, après le trajet en charrette au milieu d’un paysage nouveau, la langue française, le créole, qui devient par la suite un élément de soudure dans la population, sont autant d’éléments rompant avec le vécu des Indiens. Leurs conditions de vie misérables deviennent vite dramatiques, et sont qualifiées de « New system of slavery » par le gouvernement britannique, qui, conscient des sévices commis sur ses sujets aux Antilles françaises signe le 1er novembre 1888 l’arrêt de ce mouvement migratoire. Comme le souligne le chercheur guadeloupéen Francis Ponaman (France-Antilles du 21 juin 1986), si le Conseil Général de Guadeloupe vote effectivement l’arrêt de cette immigration en 1885, il doit sous la pression des propriétaires terriens, revoter l’importation de main-d’œuvre indienne en juillet 1888. Un nouveau et ultime bateau, le « Nantes-Bordeaux » arrive ainsi le 31 janvier 1889 en Guadeloupe, préparé conjointement par les deux agences de Pondichéry et de Calcutta.

Le statut juridique des Indiens est flou. Le décret de 1852 prolonge l’ancienne « organisation du travail » de triste mémoire, à laquelle ils doivent se soumettre. Attachés à leur habitation, ils demeurent sous la dépendance absolue de leur engagiste. Beaucoup de propriétaires s’affranchissent de leur obligation de les nourrir, leur concédant une portion de terre et un jour par semaine pour la cultiver, ils leur refusent le riz prévu dans le contrat. Au niveau sanitaire, anémies, bronchites, paludisme font des ravages. La brutalité et la violence sont permanentes sur les habitations, de l’humiliation aux meurtres, en passant par les mauvais traitements. La justice donne toujours raison au propriétaire et les représentants britanniques ne peuvent accéder librement aux habitations, devant passer par l’administration française qui cautionne la situation. En conséquence, il existe une énorme surmortalité, soit 61,4 pour mille entre 1855 et 1885. Victor Schœlcher déclare que « l’immigration consomme presque autant de créatures humaines que l’esclavage ». Le rapatriement au terme du contrat est rare au début. De 1854 à 1906, date de départ du dernier convoi de rapatriement, 42 900 Indiens sont arrivés en Guadeloupe et environ 10500 y sont nés, alors que 9 700 ont été rapatriés et qu’il en restait 13 300 sur l’île. La différence, soit plus de 30 000 personnes correspond malheureusement à autant de décès[réf. nécessaire].

Le contrat prévoit pendant les 5 ans d’engagement 26 jours de travail par mois à raison de 9h30 par jour suivant la convention de 1861, et 4 jours de congé pour la fête indienne du Pongal. Mais ces dispositions ne sont pas respectées. Les salaires prévus de 12,50 F par mois pour les hommes, 10 F pour les femmes et 5 F en dessous de 14 ans sont payés irrégulièrement, grevés d’amendes et de retenues artificielles de toutes sortes. Toutefois certains arrivent à envoyer de très modestes sommes à leurs familles en Inde et à ramener, pour les rares rapatriés, un petit pécule. Cette souffrance morale et physique conduit plusieurs désespérés à brûler des champs de canne à sucre afin d’être envoyées en prison ou au bagne, pour avoir selon leurs déclarations « une existence meilleure ». D’autres se suicident. Certains, grâce à leur dur labeur parviennent à acquérir auprès de planteurs mieux disposés, des lopins de terre à bon prix permettant ainsi à leurs enfants d’accéder à un meilleur niveau social.

Avec la fin de l’immigration, les espoirs de retour au pays natal se sont estompés, car il faut fixer ces travailleurs sur le sol guadeloupéen, le gouvernement britannique ayant fermé le robinet humain en raison des mauvais rapports qu’il a reçus concernant les sévices infligés à ses ressortissants.

Histoire de leurs descendants au XXe siècle et XXIe siècle

En 1923, à la suite d’un long procès 1904-1923, Henry Sidambarom, défenseur de la cause des travailleurs indiens, obtient la naturalisation pour les indiens de la Guadeloupe.

En 1925, Raymond Poincaré, Président du Conseil, décide d’octroyer définitivement la nationalité française aux ressortissants indiens ainsi que le droit de vote.

Source : Wikipedia