— Par Roland Sabra —

Vu à Madiana.

« Avec le temps, avec le temps va… » On connait la chanson. Pour les films c’est du pareil au même. Le souvenir s’amenuise et on oublie. Pas toujours pourtant. Il y en a, peu il est vrai, qui parcourt le chemin inverse ils grandissent avec le temps qui passe. Ils font retour, ils insistent, intranquilles et obsédants. Ils ne nous lâchent pas. Ils ont des choses à nous dire et ils nous le font savoir. « Les chiens errants » le film de Tsai Ming-liang qu’une toute petite une poignée de spectateurs a pu voir le 03 juin 2014 à Madiana est de ceux-là. Foxcatcher aussi, sans doute. Le film s’inspire d’une histoire vraie. John Éleuthère Irénée du Pont de Nemours, est l’héritier d’une famille aristocratique française qui fuyant la Révolution a fondé aux Etats-Unis un empire dans la poudre à canon puis dans l’industrie chimique. Il s’intéresse vivement à un sport de combat : la lutte. Il propose à Mark Schultz médaille d’or aux J.O de Los Angeles de 1984 de le prendre sous son aile, en vue de le préparer aux prochains jeux qui se dérouleront à Séoul en 1988. Mark, quitte donc son frère aîné Dave, lui aussi médaillé olympique dans la même discipline, son coach, son entraineur mais surtout son mentor qui lui faisait de l’ombre. Le film est l’histoire de cette triangulation impossible et perverse entre un milliardaire et deux champions de lutte. Qu’ont-ils en effet de commun ? A la fois pas grand chose et beaucoup. Le pas grand chose renvoie à la situation de classe qui les pose aux antipodes les uns de l’autre. A John le capital économique, social et symbolique attenant à sa position d’héritier d’une des firmes multinationales les plus puissantes de la planète, aux frères Schultz la galère d’une enfance en errance rehaussée le temps d’une olympiade par des succès dans un sport de pauvres, la lutte. La lutte, les classes, la luttes des classes ? Non le film s’il évoque l’invraisemblable accroissement des inégalités de revenus de l’ère Reagan recouvert, masqué par une propagande patriotique que synthétise à l’absurde le cri qui accompagne le dernier combat (« USA ! USA ! USA !), déplace les affrontements dans le champ des relations pulsionnelles et conflictuelles qui unissent et déchirent les trois personnages.

Car ce qu’ils ont en commun transcende les frontières de classes. Ils ont grandi avec en toile de fond une défaillance de la fonction paternelle. Le père des frères Schultz s’est fait la malle quand Mark avait deux ans. Dave, plus âgé l’a connu un peu plus longtemps. Du reste il sera le seul du trio à fonder une famille, à avoir femme et enfants. Il est l’élément tempérant, celui qui tente d’apaiser les conflits tout en restant fasciné par la force du pouvoir avec laquelle il peut se compromettre quand elle prend la forme d’une figure maternelle, celle de la mère de John. Celui-ci est sans aucun doute le plus paumé des trois. De l’enfance d’un chef il n’a rien appris, il n’a rien intégré si ce n’est des postures, des imitations de comportements. Vieil enfant, inconsolable d’une misère affective insondable et clairement méprisé par une mère incapable du moindre geste d’amour, il erre dans une enfance qu’il ne peut laisser car elle lui a été volée. Il joue au chef. Il joue au leader. Il joue au coach. Il joue comme un enfant pervers. La scène du gymnase au cours de laquelle, constatant la présence de sa mère dans la salle, il prend subrepticement la place de l’entraineur et tente une démonstration des prises de bases est d’un pathétisme qui frise l’outrance. Et la mère de se détourner de dégout à la vue d’un fils de noble extraction enlacer en ses bras un membre de la populace, elle qui n’a pour passion sportive que celle due à son rang, l’équitation. La mort de cette mère dont le fils n’a jamais existé dans le regard est le point de bascule d’un passage à l’acte meurtrier. Dave Schultz, qui n’est pour John, que le reflet inversé de ce cœur de glace, va le découvrir à ses dépens.

Si ce n’était que cela le film serait certes intéressant mais sans plus. C’est bien évidemment l’art et la manière de raconter qui en donne tout le sel et le place parmi les chocs cinématographiques les plus intéressants qui soient. Rien de ce qui vient d’être lu n’est dit dans le film. Tout est tu. Tout est suggéré, par des regards, des silences, des non-dits, des gestes évanouis sitôt amorcés. Le vide, qu’il soit celui de l’immense manoir ou résident les du Pont, qu’il soit celui des salles d’entrainement, qu’il soit celui du désespoir envahissant Mark évincé par son frère dans les préférences de John est omniprésent. Le vide et le silence. C’est un film de taiseux, suffocant de malaise et terrassant d’émotions que Bennett Miller nous offre avec une élégance distanciée qui s’interdit de privilégier une interprétation à une autre. A la scène d’ouverture, filmée comme un documentaire d’un autre temps sur les ors passés du clan du Pont va succéder un long plan séquence d’un entrainement d’abord solitaire de Mark avec un pantin de sable puis avec son frère Dave. Une des clefs possibles de l’histoire est donnée dans cet exercice effectué sans qu’un mot ne soit prononcé. Dans la chorégraphie des corps des lutteurs qui s’abouchent, se touchent et s’enlacent dans un duel amoureux , un geste de Mark fait jaillir le sang du nez de Dave. Pas un mot. Des regards qui s’interrogent. Pourquoi ce dérapage ? En était-ce un ? Et la danse puissante et charnelle reprend lourde de sens non avenu et pourtant présent dans déroulé d’une bande son qui ne fait entendre que le crissement des pieds sur le sol et le bruit des chairs qui se heurtent. Malaise. Le langage des corps apparait comme substitut d’une parole évanescente ou qui peut-être demeure dans les limbes d’une enfance persistante faute d’avoir été vécue. L’amour, la violence et la haine, John du Pont emprunte leurs chants pour faire entendre une demande, un désir sans objet, une reconnaissance qui se garde bien d’advenir tout comme chaque scène, chaque séquence se préserve de délivrer l’énigme ou la monstruosité dont elle est grosse. Le beau travail des lumières et des éclairages participe de ce climat crépusculaire du film troué de rires étranglés par l’absurde confrontation de mondes enfermés dans leur incomprhéhension mutuelle et réciproque. Et la neige épaisse qui couvre le domaine de Foxcatcher étouffe de son lourd manteau le bouillonnement d’une violence sourde et inexorable.

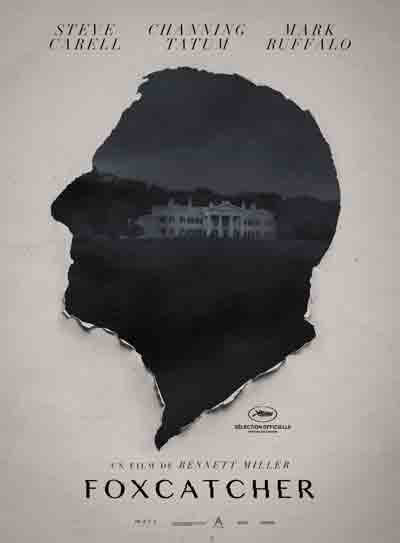

Que serait ce film sans l’apport inestimable de Steve Carell, méconnaissable avec sa prothèse nasale, dans le rôle de J E. du Pont, de Mark Ruffalo, en substitut paternel apaisant et pourtant perdu, de Channing Tatum émouvant de fragilité sous sa montagne de muscles ? Vanessa Redgrave dans la défroque de mère castratrice joue sa partition avec ce talent qui n’appartient qu’à elle.

Dans le chemin d’une vie de cinéphile il y a des phares, des repères qui balisent une traversée. Foxcatcher est de ceux là.

Fort-de-France, le 04/04/2015

R.S.