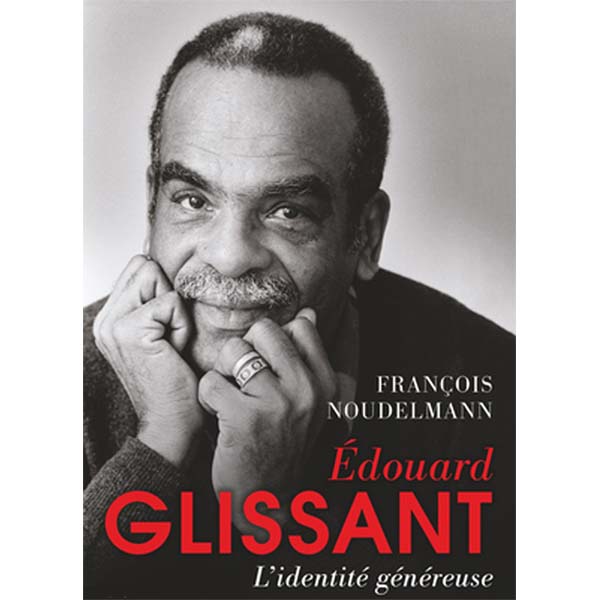

À propos de : François Noudelmann, Édouard Glissant. L’identité généreuse, Flammarion (« Grandes biographies »), 2018

— Par Loïc Céry —

— Par Loïc Céry —

C’était en avril 2005, et c’était dans l’avion qui m’emmenait vers Tunis, pour le colloque international que Samia Kassab-Charfi, Sonia Zlitni-Fitouri et moi organisions alors à Carthage autour d’Édouard Glissant. À quelques travées de mon siège, je reconnais François Noudelmann, qui ne me connaît que de nom. Quelques mois auparavant, en préparant avec Samia Kassab-Charfi, chez Édouard Glissant rue Saint-Guillaume, la liste des universitaires à solliciter pour cet événement majeur, nous nous répartissions la tâche de contacter les uns et les autres, glissantiens incontournables et déjà « historiques », ou d’une ferveur plus récente. Quelques jours plus tard, je le sollicitais en effet, par mail : « Monsieur, nous espérons vous compter parmi nous autour de cet événement académique consacré à l’œuvre d’Édouard Glissant, etc. » Me levant de mon siège, je profite de l’occasion pour saluer celui dont j’écoute assez soigneusement depuis quelques années les émissions de philosophie sur France Culture. Étonné d’être reconnu, il semble flatté.

Jeudi 24 février 2018 – Aujourd’hui, treize ans plus tard, je redépose devant moi le livre qui m’est arrivé hier matin : François Noudelmann, Édouard Glissant. L’identité généreuse (Flammarion, « Grandes biographies », 2018). Après une lecture attentive de la première à la dernière page de ce gros ouvrage de 430 pages, je repense à cette rencontre impromptue de 2005, et je ne parviens pas encore à m’expliquer que celui qui a dialogué plusieurs fois avec Glissant dans ses émissions de radio, soit aussi l’auteur de cette « biographie » qui m’a d’abord embarrassé, et qui maintenant provoque en moi une sourde colère.

Ce midi, j’ai écouté l’entretien qu’il a eu avec Jean Le Brun dans « La marche du siècle » sur France Inter. Avant la présentation rapide mais efficace de la conception glissantienne de la créolisation, ça rigolait bien, sur le plateau de Jean Le Brun. Glissant, l’homme à femmes. Le vieux galopin. Et on ricane, et on prétend vous présenter ce que désirait Glissant, comment il mangeait… Il en sortira la vérité de l’homme, au-delà du portrait en pied du penseur. Noudelmann, qu’on se le dise, nous révélera enfin qui était le « vrai Glissant ». Avant que l’embarras premier ne se transforme en quelque chose d’autre, je me suis résolu à aller jusqu’au bout de cette lecture intégrale et soignée, avant d’arrêter mon jugement. Dans le récit que François Noudelmann fait du colloque de Carthage auquel nous l’avions accueilli en 2005, je me rends compte que j’ai laissé dans son esprit l’image d’un « jeune admirateur » de Glissant (c’est son expression, p. 78). Et en ce moment où j’interromps la lecture, dans cet embarras premier, cette sorte de gêne considérable qui m’empêche de continuer, je me demande s’il n’a pas raison après tout : c’est vrai, j’étais alors un « jeune admirateur » de Glissant, et aujourd’hui moins jeune, j’admire encore davantage cette œuvre immense et je suis quotidiennement préoccupé par l’urgence de la faire connaître. Il faut s’y résoudre : quand on admire un écrivain et son œuvre, quand on respecte sa personne, on est parfois vite froissé à la moindre incartade ou ce qu’on interprète comme tel. J’ai eu la chance de connaître personnellement Édouard Glissant, et je ne le reconnais absolument pas dans ce que j’ai lu jusqu’à présent dans ces pages. Mais il faut certainement laisser sa chance à ce qui est la première biographie de l’auteur de La Lézarde, il faut aussi redoubler d’attention, prendre les notes qu’il faudra prendre, essayer de mêler ma subjectivité à celle que je vois se déployer page après page, et comme disait Césaire : « Be cool my friend, be cool »

Mais la lecture est maintenant achevée, et elle me laisse pantois. J’ai été très intéressé par certaines pages retraçant les contextes d’écriture, dépeignant les différentes périodes créatrices de Glissant ; j’ai été intéressé par le souci de le replacer dans le cadre intellectuel des époques qu’il a traversées. Et en ces moments d’enthousiasme, je me disais qu’il fallait passer au-dessus de l’embarras pourtant grandissant à mesure qu’avançait la lecture. Mais la balance penchait, inexorablement, car même les périodes créatrices, à quelque détail près, ont déjà été éclairées par ailleurs. Me voici donc désabusé au terme de cette lecture. Traquer une vérité derrière la façade que constitueraient les écrits est déjà hautement contestable quand il s’agit de littérature, et relève depuis longtemps, d’une illusion positiviste. Mais pour ce qui concerne Glissant, cela revient à méconnaître l’œuvre elle-même, qui recèle déjà la vérité de son auteur, car Glissant est tout entier dans ses livres. De toute évidence, François Noudelmann n’a pas lu Glissant. Il l’a parcouru. J’aurai l’occasion de fournir quelques exemples de cette étrange mystification qui se fonde sur une méconnaissance absolue d’une œuvre qu’on a suffisamment dite « foisonnante », mais qui est surtout d’une précision redoutable. Ceux qui doivent la redouter d’ailleurs, c’est ceux qui se contentent d’approximations à son endroit, et croient découvrir le graal là où il suffisait de lire. Une conception terriblement goguenarde et frivole de la littérature s’insinue par conséquent dans cet universel reportage sur les jours supposés d’un créateur, il faut en être conscient et mesurer cet abaissement du regard.

Je sais qu’en fonction des tempéraments, ce livre provoquera soit la colère, soit un réel chagrin auprès de ceux qui ont connu Glissant et qui le découvrent ainsi caricaturé, terriblement rétréci et qui voient sa mémoire piétinée. Car même en sachant l’indécence de l’époque, on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’une autoproclamée « grande biographie » décrive par le menu jusqu’au calvaire physique que représenta l’agonie d’Édouard Glissant qui, d’une pudeur caractéristique, n’aurait pas supporté de voir sa souffrance ainsi livrée en pâture.

Ce livre, qui est tout sauf une biographie au sens plein du terme, relève d’une réelle supercherie, et est certainement sécrété par une époque où règnent en effet l’indécence et le cynisme maniés avec une singulière adresse, au point qu’on peut s’y laisser prendre. C’est pourquoi pour éviter ce risque, cet ouvrage est à éviter soigneusement. Ses éventuels lecteurs seront libres de le lire comme ils l’entendent, mais je voudrais expliquer ici les quelques points qui seront selon moi de nature à ce que tout un chacun, néanmoins, ne tombe pas dans le piège, le leurre très trompeur d’une prétendue « biographie-vérité » de Glissant, quand il ne s’agit que d’un portrait tendancieux, vicié à sa base comme en son sommet. Ma colère est intacte, mais ce n’est pas sur le coup de la colère qu’on peut argumenter correctement ; je m’efforcerai par conséquent de présenter le plus méthodiquement que possible les vices cachés et le vice profond de ce portrait imaginaire qui relève dans de nombreuses pages, de la diffamation. Je sais pour autant que dans l’ère médiatique dans laquelle nous baignons tous, partant du principe (assez révélateur sur notre rapport aux livres et à l’édition) que les biographies, surtout les grosses, ne sont pas vraiment lues, il serait après tout inutile de « réagir ». J’imagine aussi qu’on se dira qu’après tout, ma foi, mieux vaut parler d’un auteur, et même en parler mal, que de ne pas en parler, et que son lectorat sera ainsi accru, rien que par le « bruit » éditorial (tout comme on mesure aujourd’hui, graphiques à l’appui, le bruit médiatique). Époque d’abaissement, de nivellement, du n’importe quoi érigé en valeur, de la vulgarité devenue boussole. La littérature, le rapport aux lecteurs et aux auteurs, ne saurait s’apparenter selon moi à des courbes d’audience. Que m’importe si « on parle de Glissant », si on en parle sur le fondement d’une série de mensonges, de troncatures et de manipulations ? Une biographie sibylline tente de se substituer à la substance de l’œuvre ? Eh bien je crois qu’il ne faut pas renoncer à le dénoncer, et à alerter sur l’infinie abdication qui se joue là. C’est aussi notre rapport collectif à une idée de la littérature, de la création et de la vie de l’esprit qui se joue dans la soumission à cette vase éditoriale. Sans aucun fil à la patte, j’ai choisi de dire l’imposture.

Tout-à-l’égo ou Narcisse biographe

Au bout de quelques pages seulement, on est fixé sur le caractère profondément égotique du propos de Noudelmann. Se présentant de bout en bout comme le confident essentiel de Glissant qui décidément aura eu la chance de sa vie que de le rencontrer sur sa route, Noudelmann est épris de sa propre image auprès de Glissant et, on le verra, du fantasme d’avoir finalement été son fils spirituel. Au lecteur, pris en otage par cette opération narcissique très gênante, il ne sera rien épargné dans ce sillon d’un égo débordant de lui-même, notre distingué biographe s’interrogeant dès son avant-propos :

« Connaître personnellement l’auteur est-il un handicap qui condamne le portraitiste au témoignage subjectif ? De fait, j’ai noué une amitié avec Édouard Glissant pendant les douze dernières années de sa vie. Nous avons enseigné, voyagé, discuté ensemble. J’ai mené des entretiens publics avec lui, à la radio et dans des revues. Comme d’autres de ses amis, j’ai connu l’homme lorsqu’il écrivait et lorsqu’il n’écrivait pas. Cela ne procure pas une connaissance supérieure mais m’a permis d’approcher, peut-être, la complexité de sa vie d’écrivain et de rendre compte de certains ressorts psychiques, certes avec subjectivité. Cependant, l’idéal d’une biographie objective et impartiale me semble, à l’inverse, relever d’un positivisme naïf. Il n’empêche pas les transferts psychiques et les jugements de valeur des biographes, fussent-ils masqués par les canons du genre. La fiction se loge même dans les rapports les plus impersonnels. » (p. 13)

Et dans une certaine mesure, on pourra se dire que voilà le lecteur prévenu, d’entrée de jeu, au gré de cette présentation où la question même de l’amitié pourrait constituer un handicap : en jouant la fausse modestie, Narcisse se dandine. Quoi qu’il en soit, le parti-pris est celui d’une subjectivité finalement concédée jusqu’à la fiction. Le mélange des genres érigé en modèle en somme. En tout cas, soucieux d’exprimer une vérité qui transcenderait les seules « heures glorieuses », notre biographe propose avec force bravoure de dépeindre par ailleurs « une existence vécue avec ses ferveurs et ses doutes, ses apothéoses et ses gouffres ». Ce sera donc le Glissant vrai, loin de l’image convenue que diffusent les autres, tous les autres à part notre biographe omniscient, lui qui sait, qui connaît Glissant jusque dans les profondeurs de sa psyché.

On s’en rendra compte bien vite : ce qui est donné après cette annonce liminaire n’est ni une fiction en bonne et due forme (pour laquelle il aurait fallu de l’imagination personnelle et un vrai travail de romancier), et encore moins une biographie ni objective ni même subjective au sens où on pourrait l’entendre. D’un bout à l’autre, il s’agit d’une complète extrapolation édifiée sur des bouts de renseignements biaisés et réinterprétés, mais toujours sur le fondement d’un argument d’autorité qui ne se dit pas mais qui est malgré tout prégnant : celui d’une relation personnelle élue entre toutes. Élue par-dessus toutes les autres, au-dessus des autres amis, au-dessus de l’épouse, au-dessus de la famille, au regard de la postérité présente et à venir. Jamais sans doute on n’avait osé pareille appropriation, jusqu’à l’absorption d’un être et d’un écrivain pourtant si attaché à sa liberté et jaloux de ses secrets. Il y a quelque chose… de « l’ogre » dans cette volonté accablante de rendre siennes une vie et une psychologie de créateur. Parlons-en, de cette figure apparemment obsessionnelle de « l’ogre », car notre biographe a décidément ses marottes, et dans le flux continu de son portrait, il en gratifie « généreusement » ses lecteurs, ad nauseam. Face à la nourriture, Glissant aurait fait montre d’une constante addiction, que ne manquent pas de nous détailler ces pages si élégantes à travers la lourde récurrence de ce qualificatif d’ « ogre » :

« Édouard mange sans limites et, même s’il ne dévore pas la nourriture, il a un côté Gargantua, avaleur de savoirs et faisant bonne chère. Il ne se précipite pas sur les plats, mais les ingurgite méticuleusement et pourrait les enchaîner à l’infini, prenant soudain la décision d’arrêter, sans qu’on sache s’il a atteint la satiété ou s’il juge raisonnable de mettre un terme à l’ingestion » (p. 18) ; « Édouard pulvérise […] une douzaine [de crabes] qu’il ingurgite avec une application d’ogre » (p. 210) ; « Édouard s’abandonnant à son appétit d’ogre, engouffrant choucroutes et coqs au vin, éclusant les bouteilles de saint-estèphe, à peine restreint par la vigilance de Sylvie qui tente de limiter les dégâts d’une telle débauche d’aliments sur son diabète » (p. 275-276) ; « Pour un homme qui fut si gourmand et curieux de bonne chère, avalant les plats avec un appétit d’ogre, le biographe avisé devrait s’installer dans son estomac, et ausculter ses glandes et ses papilles. » (p. 422)

À l’instar d’Onfray parlant du ventre des philosophes, tel semble bien être le programme du biographe : fouiller les entrailles intestinales de l’écrivain. Et on peut compter en effet sur « le biographe avisé » pour nous rappeler régulièrement, de manière répétitive que oui, décidément, Glissant fut cet ogre face à la nourriture mais aussi face à une dépendance compulsive vis-à-vis des femmes et du sexe, on y reviendra. Le biographe est le témoin supposé de ces excès en tout, y voyant certainement une force de la nature, mais toujours en confident élu, en proche irréductible, en fils d’adoption ai-je dit : « sa faiblesse physique et les soins qu’elle a entraînés ont encouragé une affection qu’on pourrait qualifier de filiale », « j’ai aimé ce tendre abandon que j’aurais voulu connaître avec mon propre père » (p. 409-410) Mais on nous avait prévenu : les « transferts psychiques » sont au rendez-vous, sont légitimes et sont de mise quand on est décidé à révéler l’homme derrière le génie.

Il est pour autant essentiel de le savoir : Noudelmann n’a jamais eu, sauf dans sa propre imagination, le rôle déterminant qu’il s’attribue auprès de Glissant. Il n’a jamais été ni son confident (sinon un parmi tant d’autres), ni son alter ego, et encore moins son fils spirituel. Cette « amitié » dont il parle si abondamment, dont il se flatte, dont il rappelle de manière si répétitive la durée de douze ans, aura eu, il faut le croire, à ses yeux, une importance disproportionnée. La réalité est tout autre. Surtout à partir de la notoriété internationale qu’il connut, Édouard Glissant fut l’objet des assauts intempestifs et réguliers d’une foule intéressée d’universitaires, d’acteurs culturels et autres mondains qui, par carriérisme et calculs personnels, avaient intérêt à se montrer aux côtés du grand écrivain nobélisable. À son corps défendant, il fut en raison même de son audience mondiale, assommé par cet empressement généralisé dont il connaissait parfaitement la nature. Noudelmann, dont l’opiniâtreté fut à ce titre exemplaire, avait peu à peu accédé au cercle intime de l’écrivain. Aujourd’hui où il déverse en quelques centaines de pages l’objet de cette fréquentation intéressée, la finalité de cet intérêt bien compris apparaît dans sa limpidité. Car il ne lui était pas suffisant d’avoir systématiquement extirpé des bribes d’informations tout au long de ces rencontres, il lui fallait aussi mobiliser post mortem les témoignages les plus divers, les plus sélectifs et les plus déformés, les malaxant à sa guise pour nous proposer aujourd’hui ces pages censées livrer la vérité d’une vie. Tout ceci est bel et bien une supercherie, digne de la presse à scandales. Une opération dont l’intensité est conçue pour sidérer, pour laisser sans voix. Et pourtant, il faut bien parler, énoncer les mensonges, la manipulation, le stratagème, la prestidigitation déployés au regard du parcours de vie d’un homme qui avait mis la confiance au frontispice des rapports humains. Cette confiance qu’avait pu accorder Édouard Glissant à Noudelmann est aujourd’hui bien plus que trahie : elle est foulée aux pieds au profit d’une manœuvre éditoriale.

Le fils rêvé prétendu, c’est à savoir, fut surnommé « Tancrède » par Glissant qui avait coutume d’affubler les uns et les autres de surnoms souvent cryptés. Le Tancrède arriviste et prêt à tout avait été campé par Lampedusa dans Le Guépard.

Quand Tancrède se lâche : la « biographie » incontinente

J’ai parlé de « flux », et c’est à dessein : qu’on ne croit pas que, mis à part l’écœurement qui vient et qui monte au fil des pages, cette lecture soit rébarbative en soi. Au contraire, l’écriture de Noudelmann coule de source, elle dégouline même et, devenant à notre tour voyeur d’un écrivain et d’une vie, on est souvent englué dans un liquide sirupeux ou séminal, cela dépend des circonstances. Pour le récit de l’enfance de « Ti-Édouard », comme se plaît le biographe à reprendre ce surnom enfantin, ce sera le sirop collant et acidulé que produisent des pages d’une étonnante niaiserie. Et voici l’enfance de Glissant ramenée à l’imagerie exotique aux clichés tenaces, ceux d’une comtesse de Ségur qui aurait pris le soleil ou de la Bibliothèque rose version tropicale, de « la fraternité des chenapans » (p. 51) aux « petits mousquetaires en vadrouille » (p. 52) en passant par « la liesse des jeunes filles de son adolescence, courant et se chamaillant au son des tambours ». Non, rien ne nous aura été épargné. Mais reconnaissons-le, on peut encore se défaire du sirop épais d’une imagerie convenue ou folklorique ; plus difficile sera d’échapper au suintement obsédant et terriblement malsain d’une libido omniprésente dont le biographe feint d’avoir été le témoin direct. Non, vous n’y échapperez pas, cela vous rattrape, et cela colle. Quitte à vous farcir des pages dignes des mauvais romans photos des années soixante-dix, voici la vie d’Édouard Glissant rythmée par l’obsession des femmes, en tous lieux, sous toute latitude, en Martinique, à Paris, à Cuba, au Maroc, aux États-Unis :

« Elle retrouve en Édouard son goût du verbe et du lyrisme politique. Ils marchent vers le jardin du Luxembourg, goûtant le bonheur des instants fébriles et l’imminence fatale de leurs lèvres mêlées » (p. 111) ; « Elle empoigne son amant avec une frénésie communicative, découvrant son corps svelte et voluptueux, sa peau noire et lumineuse que masquaient ses habits militaires. […] Tous deux transpirent à l’excès et la sueur acide devient le parfum de leur âcre désir. » (p. 189-190).

C’est dans ce style kitsch à souhait que nous suivons Édouard, en enfant déniaisé par sa cousine Olympe, par « une après-midi de grande chaleur », en jeune homme jouant de ses charmes à tout-va dans le Paris d’après-guerre, en homme et en vieillard libidineux en tous horizons. Et pour le récit de la courte période pendant laquelle il se retrouve en ménage avec l’actrice Monique Drake del Castillo, l’époque de La Lézarde, les accents de mauvais goûts deviennent franchement douteux : « Leur désir se déchaîne comme s’ils l’avaient contenu pendant des années. Édouard avoue qu’il pensait à ce corps-à-corps dès le premier jour, jusqu’à l’obsession, et sa jouissance n’est pas prêt de cesser. Il parcourt la peau blanche de Monique en ses moindres surfaces, goûtant des textures et des parfums nouveaux à même le tapis persan. […] la peau blanche de Monique provoque en lui un désir incendiaire […] Il a souvent rêvé de ce contact qui lui fut toujours refusé, parfois de façon humiliante. […] Il ne peut s’empêcher pourtant de jouir de cette qualité superficielle et, pire, d’y saisir un trait, comme s’il pénétrait la blancheur elle-même dans le corps de Monique. » (p. 149, 152, 153).

Ici, le transfert de ce vieux fantasme, son attribution particulière et gratuite, en dit long surtout sur les présupposés du biographe, typiques de la si vieille imagerie têtue de l’homme noir convoitant la femme blanche, paradigme que l’on retrouve comme fidèle lieu commun dans le Deep South américain et comme cliché persistant durant les périodes coloniales. Cette attribution fantasmatique est bien connue des anthropologues du fait racial, et cela fait même partie de la grammaire coloniale de base, des préjugés s’appropriant jusqu’à la psychologie d’une virilité de l’homme noir à l’affût névrotique de la blancheur féminine. Même si on a compris que décidément, dans ce livre, on ne sera préservé de rien, on est tout de même étonné de trouver de telles insinuations, si affligeantes, si lourdes, sous la plume d’un biographe qu’on ne soupçonnait cependant pas de voguer en pareilles eaux.

Mais quoi qu’il en soit, tout est bon dans ce livre pour bien faire comprendre que Glissant fut toujours sous l’emprise d’une sorte d’addiction érotique, lui qui « aime sentir que toutes les femmes qu’il a rencontrées continuent de le porter dans leur cœur, en dépit de ses trahisons. » (p. 257) Car il n’y peut rien, Édouard, nous dit son éminent biographe – il est soumis à une pulsion de séduction irrésistible : « il ne résiste pas au plaisir de séduire, de susciter l’envie de l’autre, et peut-être un peu son amour. Il pourrait s’arrêter juste avant de se déclarer, cependant il ne maîtrise pas le jeu amoureux et il devient, presque à son corps défendant, l’objet de la femme qu’il séduit. » (p. 190) Tancrède sera intarissable quant à cette hypothétique libido débridée et cette dépendance affective vis-à-vis des femmes. C’est là l’un des traits constants du récit complaisant des aventures sentimentales multiples, réelles ou purement imaginées, en tout cas attribuées à Édouard Glissant, lequel lui avait pourtant dit à New York : « Tancrède, tu ne peux pas fonder ta vie sur le désir ! » (p. 133)

C’est encore dans le flot et le flux continu de ces pages qu’on fréquente, sans toutefois s’y résigner, une suite sans fin d’extrapolations établies soit à partir de ragots, de recoupements hasardeux, de supputations données pour des faits établis. Tancrède délire, et il n’y va pas avec le dos de la cuillère. Les exemples sont légions, prenons-en quelques-uns parmi les plus représentatifs. Évoquant le passage de Breton en Martinique sous l’Occupation, il imagine que Glissant, enfant, aurait suivi Breton et Césaire déambulant dans l’île (anecdote fréquemment racontée par Glissant lui-même, mais d’une tout autre manière) :

« Après les cours, le petit Glissant suit Breton et Césaire et les écoute discuter de leurs textes pour Tropiques et planifier des excursions dans la forêt tropicale, à Absalon, sur la route de la Trace. Édouard assiste à ce coup de foudre entre les deux poètes, et leurs utopies dessinent en lui des modèles à venir. Il se dit qu’un jour il partagera ces effervescences et fomentera lui aussi des explosions poétiques. “Monsieur Breton, monsieur Breton, demande le poète en herbe, comment fait-on un cadavre exquis ?” »

On aura reconnu le style définitivement niais de Tancrède dès qu’il s’agit d’évoquer « Ti-Édouard », le si charmant petit nègre qui folâtre autour de ses aînés. Et on croît rêver. Mais dans l’imaginaire exotique, tout le monde fréquente tout le monde, là-bas dans les îles amoureuses du vent : les grands poètes qui parlent bien français et les petits élèves méritants et un peu effrontés, ah les coquins… Toujours vis-à-vis de Césaire, on apprend qu’à son départ de Martinique, en 1946, le jeune Édouard, décidément bien hardi, aurait adressé au prof de philo du Lycée Schœlcher : « Vous vous préparez une vieillesse malheureuse », alors que cette phrase, en tutoiement et non vouvoiement, a été dite par Glissant à Césaire en 1956, après le premier Congrès des écrivains et artistes noirs en Sorbonne. Mais bon, on ne peut pas exiger d’être exact de celui qui n’hésite devant aucune scène de genre, ne craignant aucun mauvais goût.

Toute une série d’extrapolations qui s’attachent à la période de l’enfance provient d’une méconnaissance notoire et en soi assez inquiétante de la société antillaise, de la complexité de ses mentalités et de l’histoire qui s’y agglomère, méconnaissance terrible en effet pour qui prétend parler de la psychologie en formation de Glissant, au sein de cette société martiniquaise. L’un des épisodes fameux de ce fatras censé parler d’une réalité qu’il ne connaît pas nous est fourni par l’un de ces moments où, une fois encore, Tancrède ne résiste pas devant une scène de genre tout droit sortie d’une image d’Épinal, en l’occurrence celle du jeune garçon de famille pauvre, introduit par son père dans une maison luxueuse de propriétaires terriens, de Békés (au moment où Édouard père reconnaît Édouard fils qui désormais prend le nom de Glissant). Et le délire frappe :

« Édouard, le fils, pénètre alors dans un monde qu’il ne percevait qu’à travers les barrières de ces immenses propriétés où vivent des familles de colons et leurs coupeurs de canne. Son père l’emmène sur des terres opulentes, lui fait visiter des jardins et leurs allées de cocotiers, bordées d’arbres voyageurs et d’oiseaux de paradis. À l’intérieur d’une demeure composée de seize pièces et d’un étage, il lui apprend à déambuler, à pas mesurés, dans un salon où s’affairent des domestiques habillés de blanc. » (p. 43)

S’ensuit la description délirante de cette déambulation du petit Édouard accompagné de son père dans la demeure des Békés. Au passage (il ne faut jamais se priver de ce genre de pépite), on relèvera dans le passage précité, « arbres voyageurs », pour parler des arbres du Voyageur. On est également content d’apprendre qu’en Martinique, s’écoulent des « étés » (« Édouard aime passer ses étés sur l’habitation de Case-Pilote », p. 47) – mais passons. Revenons-en à l’absurdité qui apparaîtra d’emblée à tout Martiniquais : n’entrait pas qui veut dans une maison de Békés, et surtout pas un petit nègre fils de géreur. Il ne serait même jamais venu à l’idée d’un géreur d’habitation, d’entrer dans la maison d’un Béké ! Chose proprement impensable. Noirs ou mulâtres : reçus sur la véranda ou dans les arrière-cuisines, tout au plus. Et figurez-vous : le 25 septembre 2004, j’avais organisé à Paris IV-Sorbonne une journée d’études consacrée à Saint-John Perse, « Pour fêter un poète ». J’y avais invité Édouard Glissant à dialoguer avec Pierre Oster de leurs rapports respectifs à Perse. En conclusion, voici ce que nous avait précisé Glissant, qui préparait alors un ouvrage sur le poète :

« Je crois que c’est le poète et l’écrivain qui m’a le mieux aidé à essayer de comprendre ce qui se passe dans le mystère de la création poétique. Je crois que c’est à Saint-John Perse que je dois le plus dans mes tentatives d’aller sur le chemin de ce mystère. J’ai dit hier soir quelque part que je ne suis jamais entré dans ma jeunesse dans une maison de Béké, et je suis en train d’écrire un ouvrage sur Saint-John Perse et j’ai dit hier soir à des amis que c’est ma manière d’entrer dans la maison. » (Enregistrement intégral à retrouver sur Sjperse.org : http://sjperse.org/hommagesjp.tr2.dialogue.html)

Peu soucieux des réalités de la Martinique dont il parle doctement, Tancrède extrapole encore et encore, écrit n’importe quoi, sans même se rendre compte de l’énormité de ce qu’il raconte. Je profite de l’occasion pour signaler à la volée des exemples d’absurdités justement, qui suffiront à eux seuls à situer le niveau de solidité de ce livre. Parlant des événements de décembre 1959 à Fort-de-France, notre biographe politiste précise : « L’accalmie arrive le 24 décembre, après la réunion du Conseil régional qui condamne la violence policière. » (p. 165) Or, point de conseil régional en 1959 en Martinique qui est un département français et ne connaîtra la régionalisation qu’en 1972 et surtout la loi de décentralisation de 1983. Autre chose, prise dans l’œuvre par notre biographe critique : quand Glissant consacre une bonne part d’Ormerod, son dernier roman, à l’épopée marronne de Flore Gaillard à Sainte-Lucie à la tête de ce qu’on appela « l’Armée française des Bois », l’écrivain parle volontairement de ses troupes sous l’appellation de « Brigands », faisant directement allusion, ce faisant, à cette nomination volontairement adoptée par l’historiographie coloniale pour déprécier l’une des premières « guerres marronnes » antillaises, de 1794-1795 – comme l’ont montré les travaux de l’historien Gregor Williams. Voilà ce qu’en dit le biographe : « Un personnage flamboyant irradie le paysage parmi la forêt des personnages : Flore Gaillard, une esclave rebelle de Sainte-Lucie à la fin du XVIIIe siècle, qui a été violée par son maître et devient la cheffe d’une bande de brigands semant la terreur parmi les plantations. » (p. 343) Il est vrai que pour lire Glissant, et surtout pour le comprendre, il ne suffit pas de prétendre entrer dans sa psyché comme dans un moulin.

Prétendu biographe d’une infinie malveillance à mesure qu’avance son délirant récit, Tancrède complète son portrait de Glissant sur le fondement de ces extrapolations et de ces interprétations personnelles. En 1967, Édouard Glissant de retour en Martinique, fonde avec Marc Pulvar l’Institut martiniquais d’études, l’IME, établissement d’enseignement secondaire révolutionnaire en son genre, fondé sur le projet pédagogique d’une réappropriation de leur histoire et de leur culture par les jeunes Martiniquais. Quand il est question de la période de l’IME et bien que retraçant la belle aventure intellectuelle et humaine aux fondements de cette école, le biographe attire l’attention sur un nouvel aspect purement imaginaire de l’écrivain, celui du profiteur embourgeoisé, dans sa vie avec son épouse d’alors, Maryse Glissant :

« Grâce aux comptes florissants de l’Institut, ils se grisent d’une belle vie qui confirme leur choix du retour au pays natal. Depuis le prix Renaudot, Édouard n’avait plus connu cette aisance dépensière, loin de tout souci d’économie. Il roule désormais en Mercedes, et Maryse circule au volant d’une Triumph décapotable, cheveux au vent, lisses et décolorés, à la manière d’une star de film hollywoodien. » (p. 226)

On remarquera au passage que parmi tous les personnages féminins évoqués, celui de Maryse Glissant fait l’objet d’un portrait caricatural à souhait, celui d’une arriviste qui après avoir mis le grapin sur Glissant à Paris, s’installe avec lui en Martinique, avant de repartir vers la France soucieuse de sa seule ambition, laissant derrière elle ses enfants aux non soins de leur père négligeant, et revenant par la suite mettre de l’ordre et de l’autorité dans un ménage qui s’effrite. L’image des femmes dans ce livre est désastreuse, de celle de Maryse Glissant à celle de l’épouse de Félix Guattari, kleptomane et nymphomane compulsive. L’indécence, toujours et encore, pour des gens qui voient ainsi leur propre intimité elle aussi livrée en pâture. Et se fondant sur sa seule interprétation, sur ses jugements à l’emporte-pièce, arbitre des élégances de la vie d’Édouard Glissant, Tancrède s’interroge sur le Glissant de l’époque de l’IME :

« N’a-t-il pas rejoint la caste des nantis, cette bourgeoisie martiniquaise qui s’est accommodée de l’injustice et croit qu’elle a gagné parce qu’elle roule dans de belles voitures, joue au golf et vit dans des maisons aussi luxueuses que celles des Békés ? » (p. 240)

Étonnante vision que celle qui associe la réussite d’un établissement scolaire à une ascension sociale caricaturale et surtout très éloignée de la réalité de Glissant, qui ne s’est jamais identifié à cette petite bourgeoisie martiniquaise. Dans cet écoulement ininterrompu, je voudrais attirer l’attention sur un autre procédé, particulièrement insidieux et sournois, dont Tancrède fait ouvertement usage. Et c’est celui du gommage des êtres et des liens qui ont singulièrement compté pour Glissant (je rappelle que la stratégie déployée dans ces pages est de se présenter continuellement comme l’unique confident). Or, le gommage est paradoxalement trop voyant pour passer inaperçu. Ainsi en est-il de cette occultation de Mathieu Glissant, le dernier fils de l’écrivain, quand il nous est précisé p. 31 à propos de la dernière visite du poète sur les lieux de sa naissance au morne Bezaudin : « Édouard gravit cette colline, avec les amis qui réalisent un film sur sa vie et ses idées. » Or, ce film, Édouard Glissant, la créolisation du monde est réalisé en 2010 par Yves Billy et Mathieu Glissant qui y est à la fois l’interlocuteur de l’écrivain, le déclencheur de ses souvenirs et le coréalisateur. Il eût fallu, pour le moins, dans le souci d’un réel récit biographique (dont on sait dès l’avant-propos qu’il n’est pas le sien), mentionner ce rôle du fils dans le dernier retour aux sources du père. Mais cela aurait peut-être atténué gravement l’égotisme déplacé de Tancrède. On sera frappé, toujours en termes de gommage, de constater la relégation considérable de la relation pourtant capitale de Glissant à Patrick Chamoiseau, tout juste mentionnée pour parler des manifestes communs des dernières années. Or, ce lien humain et de créateurs aurait normalement nécessité un traitement de fond à propos de questions de littérature et de visions du monde. On remarquera aussi l’omission du rôle de Raphaël Lauro, qui de 2008 à 2011 aura classé méticuleusement l’ensemble des archives de Glissant à sa demande, et aura ainsi constitué le fonds qui après sa mort a fait l’objet de l’acquisition par la BnF au titre de « Trésor national ». On aura également noté le même gommage de la relation intellectuelle qu’Édouard Glissant entretenait avec Alexandre Leupin, et de l’importance des Entretiens de Baton Rouge qu’il publia avec lui en 2008 chez Gallimard. Tout cela gêne-t-il Tancrède, tout cela dessert-il ses intérêts narcissiques ?

Et le flux continue, et le flot s’écoule. Glissant obsédé sexuel, plongé dans les addictions alimentaires, profiteur boursouflé d’argent à l’époque de l’IME, il fallait encore le dépeindre en opportuniste habile, à l’époque où il va nouer une relation amicale avec Dominique de Villepin. Il nous est précisé que Glissant, cherchant en 2006 des appuis politiques pour créer l’Institut du Tout-Monde, va profiter de sa désignation par Jacques Chirac pour la rédaction du rapport sur le Centre de mémoire de l’esclavage pour avancer ses pions et assurer ses arrières. Prenant acte de l’élection de Sarkozy qui entrave ses ambitions, il va se rabattre sur la Région Île-de-France et Jean-Paul Huchon, louvoyant, « de sorte qu’il profite sans fard des connivences implicites entre tous ceux qui, de droite et de gauche, haïssent le nouveau président Sarkozy, et s’autorisent de lui pour afficher leurs amitiés antillaises. » (p. 272) La messe est dite : l’Institut du Tout-Monde serait donc né dans ce marigot de luttes d’influences et de calculs politiques, et Glissant orchestre dans la coulisse le petit jeu des mécènes qui lui assure l’aura qu’il recherche éperdument.

Shrinking Édouard : Glissant et le « misérable petit tas de secrets »

Vous pensez que le tableau est complet ? Détrompez-vous : on n’en est qu’à la moitié. Le plan en a été annoncé dès ses prémices, il fallait être attentif à l’avant-propos qui contient le programme, et il s’agit d’en tirer les conséquences. Relevant du courant qui s’est peu à peu répandu dans le genre biographique depuis le début des années quatre-vingt-dix, provenant des États-Unis où le trash est de mise pour « déboulonner les statues », cette veine s’est introduite insidieusement en France (où elle est si illustrée par Onfray), en s’insinuant derrière les prétextes les plus apparemment anodins. « Dire la vérité », en la traquant derrière les faux fuyants des discours convenus et laudateurs, tel est le mot d’ordre et le credo qui dissimulent mal une imposture et un simplisme destinés à « réduire » coûte que coûte l’auteur au profit de l’homme donné pour vrai, shrinking the author. Rien de nouveau sous le soleil : depuis Sainte-Beuve (Proust tonnant contre ses visions positivistes réduisant l’œuvre à la biographie), depuis l’interprétation de Gustave Lanson, le structuralisme, le post-structuralisme, la déconstruction, le post-moderne sont passés par là pour déclarer la mort de l’auteur, rappelez-vous de ces vieilles lunes aujourd’hui dans le caniveau. Non qu’il me vienne à l’esprit de rattacher Tancrède à toute cette généalogie dont il ne mérite même pas l’ascendance, mais qui permet de comprendre le biotope dans lequel Noudelmann cherche à évoluer, aujourd’hui du côté des postcolonial studies qui font fureur encore dans les milieux académiques américains acclimatés et qui fournissent le modèle à ce type d’opération éditoriale. En 1957, paraissait sur les écrans américains un film de science-fiction de Jack Arnold, The incredible shrinking man (L’homme qui rétrécit) dont le scénario anticipe bien le destin ce qui est arrivé à l’idée même de l’auteur. Et même si dans l’inconscient français, l’idée du grand écrivain ne veut pas mourir, il reste de ce vaste mouvement névrotique face à la création la trace imperceptible mais présente d’une suspicion tenace. Le premier à l’avoir pressenti, c’est Malraux, dont on connaît la formule souvent reprise et le plus souvent incomprise, qui apparaît dans Les Noyers de l’Altenburg avant d’être reprise sous une autre forme dans ses Antimémoires : « Pour l’essentiel, l’homme est ce qu’il cache : un misérable petit tas de secrets ». Il y prophétisait bien la réduction tragique des vies à l’accessoire et triviale accumulation des secrets privés. Cela devrait nous parler tout particulièrement aujourd’hui, pour nous autres en proie à la dictature de la transparence à laquelle nous sommes tous sommés de nous soumettre.

Pour Glissant, fort heureusement, la thésaurisation de ses secrets a trouvé le héraut de la vérité et de son dévoilement tout puissant et c’est Tancrède, confident et justicier, archange du vrai. Poursuivant son office très glorieux, il va contribuer à dessiller vos yeux. Vous croyiez, naïfs lecteurs, que Glissant avait poursuivi jusqu’au bout une œuvre forte sans se soucier des modes, des cliques et des écoles de pensée ? Expiez vos convictions, et rendez-vous à l’évidence, splendor veritatis : l’obsédé, l’ogre, le profiteur, l’opportuniste qu’il fut, était aussi un écrivain profondément frustré, ayant couru toute sa vie derrière les honneurs et la reconnaissance. Pour vous le prouver, Tancrède ne va reculer devant aucune redondance et, chose étonnante, va réitérer dans deux pages similaires (p. 333 et p. 375) le récit de l’aigreur complète supposée à l’annonce en 2008, de l’attribution du Prix Nobel de Littérature à JMG. Le Clézio. Ayant déjà expliqué sa très profonde déception lors du Nobel de Derek Walcott, préféré à lui en 1992 à une voix près par l’Académie suédoise, Tancrède avait déjà ironisé sur le dépit de Glissant : « Deuxième, “la place du con”, comme le dit la championne Marie-José Pérec en parlant des courses sportives ! », ajoutant : « Par superstition, Édouard convertit cet échec en destin, comme s’il était condamné à ne jamais gagner, ou du moins à ne pas atteindre la position suprême. » (p. 299). Pénible et lourde ironie de Tancrède, qui ne peut distinguer la volonté d’être compris et la certitude de ne pas l’être, d’un besoin compulsif de reconnaissance qu’il attribue à Glissant. Mais l’esprit de Tancrède, comme son écriture, procèdent de la circularité et du psittacisme. Vous n’échapperez donc pas à la fatalité de la réitération car, comme pour appuyer l’idée d’une obsession de Glissant (une de plus) après cette première salve, il vous gratifie donc de cette scène répétée de l’annonce du Nobel de Le Clézio, « une nouvelle qui s’abat sur lui comme un coup de grâce » (p. 333) : « Cette fois, il comprend qu’il a définitivement perdu ses chances d’être sacré prix Nobel et de figurer un jour dans le panthéon mondial des grands écrivains » (Ibid.). Cette dernière expression, tellement navrante en soi, est maniée par quelqu’un qui ne se soucie guère de connaître les conditions réelles d’attribution du Nobel depuis la fin des années quatre-vingt, les tractations de dosage par zones géographiques, les calculs géopolitiques et autres qui, de reniements en abaissements, vont conduire au couronnement d’un chanteur de folk en 2016. Non, tout cela ne l’intéresse vraiment pas, ni de montrer en quoi l’écrivain aurait mérité le Nobel : seule compte l’intention de montrer un Glissant meurtri, humilié et aigri (« Il rumine sur le mauvais sort », p. 375) et ce faisant, déversant son aigreur sur son entourage qui en fait les frais :

« Contre toute attente, il peut devenir hargneux, même avec ses loyaux amis, sous des prétextes fallacieux, comme celui de louanger le nouveau prix Nobel ou tel autre écrivain vivant. Il réclame l’exclusivité de l’admiration et trouve que les preuves d’estime ne sont jamais assez fortes. » (p. 376)

Il est entendu qu’au palmarès des tares inexpugnables de Glissant, il convient selon Tancrède d’ajouter celle d’avoir été un pervers narcissique : « “C’est parce que je t’aime que je cherche à te blesser”, avoue-t-il à ses victimes, cherchant à transformer son injustice en signe de la plus grande affection. » (Ibid.) Le sadique en sociabilité dans sa plus pure expression. Et le cœur gros, Tancrède avoue avoir été malheureusement lui aussi la victime de ce jeu sadique d’humiliation qu’il attribue à la « crise de jalousie » d’un « père outragé » (p. 381). À vrai dire, même après avoir été prévenu dans l’avant-propos du risque de « transferts psychiques », j’avoue très humblement que devant ce type de phrase, j’estime que l’office d’une recension doit s’arrêter là où commence le légitime office d’un psychanalyste de métier, ce que je ne suis pas. On peut songer néanmoins qu’au lieu d’écrire un livre de 430 pages, le recours à une cure aurait pu être envisagé, en épargnant bien des lecteurs de devoir prendre sur eux le problème, le nœud, le hiatus, qui regardent l’individu en propre, scripteur et émetteur d’une problématique certainement complexe. Mais ce serait certainement faire fi de la graphomanie, autre voie de l’expression d’un trouble, qui nous vaut la publication en question que je considère comme telle. Tancrède aurait-il, dans ses délires mêmes, inventé un nouveau genre, celui du « biographomane » ?

Il va sans dire que pour traquer la vérité ultime, le moi profond de Glissant, il fallait certainement à la panoplie de Tancrède ajouter justement celle du psychanalyste qu’il n’hésite pas, quant à lui, à revêtir ouvertement pour sonder en particulier les rapports de l’écrivain vis-à-vis de sa mère et de son père. La relation mère-fils est l’une des autres obsessions de l’ouvrage, toujours selon la méthode hasardeuse des hypothèses oiseuses assénées avec la docte autorité de celui qui sait et qui va démêler l’écheveau d’une psyché et d’une famille. Tout repose sur la certitude, parfaitement gratuite, erronée et blessante, que Glissant n’a pas été vraiment aimé de sa mère et qu’il a recherché toute sa vie sa reconnaissance. Très tôt dans l’explication clé en mains que nous fournit le biographe savant, on plonge tête baissée dans cette nette préférence qu’Adrienne, sa mère, aurait vouée secrètement à Paul, son frère né d’un autre père qu’Édouard : « Il soupçonne en effet sa mère d’aimer davantage Paul, son frère aîné. Ce doute ne le lâche pas et le moindre indice lui semble confirmer une telle préférence. » (p. 48) Jouant souvent à l’écrivain antillais (mais n’est pas Chamoiseau qui veut), il nous avait précisé quelques pages auparavant : « Paul est milat, comme on dit pour désigner les êtres à peau claire, mulâtres, qui ont une origine blanche et noire. » (p. 35) Et c’est bien sûr à cette différence pigmentaire que le biographe avisé va attribuer cette préférence qu’il imagine être le drame secret de l’affect glissantien, allant même jusqu’à dire que Glissant écrivant son Monsieur Toussaint et abordant la violente opposition des Noirs et des mulâtres à Saint-Domingue, fait resurgir en lui « de vieux démons enfantins et le souvenir de Paul, son propre frère. » (p. 173) On voit un peu par-là le niveau zéro de l’appréhension d’une œuvre par les supposés traumatismes de l’enfance. Les hypothèses que rien ne vient étayer sont le propre des psychanalyses de comptoir, il faut donc emprunter ce nouvel étage, il le faut bien puisqu’ainsi en a voulu notre guide. Reprenant la veine kitsch, jamais abandonnée d’ailleurs, il va nous gratifier d’un psychodrame secret. Glissant homme mûr à l’époque de l’IME, découvre dans la chambre de sa mère, la photo du frère décédé à vingt-sept ans sur sa table de chevet et là, « le coup de grâce lui est donné », « Il en ressort blême, oscillant entre la colère et l’envie de pleurer face à une injustice dont il n’obtiendra jamais la réparation. » (p. 242) La mise en scène du transfert a ici quelque chose de si dérisoire qu’il faut certainement prendre le parti d’en rire, car on remarquera que Tancrède attribue souvent à Glissant une sensiblerie déplacée et si éloignée de ce qu’il fut réellement, une sorte de « nervosisme » comme on disait des demoiselles en crinoline des salons parisiens du XIXe siècle, et pour rester dans le registre psychanalytique, une hystérie consommée. On le voit par exemple non pas pleurer, mais crier « à gros sanglots » quand il apprend la mort accidentelle d’Albert Béville en 1962, après une catastrophe aérienne (dont l’évocation – p. 200-201 – est d’une complaisance caractéristique), être souvent au bord des larmes ou pleurant franchement, bref, maîtrisant difficilement ses émotions. Un « colosse », oui, mais aux pieds d’argile. Et ses jambes, si frêles et qui auraient gardé les cicatrices des violents coups de sa mère dans son enfance (le détail est réitéré), cette mère qui ne l’aimait pas vraiment et qui meurt sans avoir pu communiquer avec son fils (voir p. 288-289)… Et quant au récit fréquent chez Glissant du trajet effectué quelques jours après sa naissance, sur le dos de sa mère descendue du morne Bezaudin jusqu’au Lamentin (que Chamoiseau a bien vu comme faisant partie des « petites mythologies personnelles » de Glissant), le biographe psy y voit une obsession, « cette scène qu’il ne cesse d’imaginer et de constituer comme la structure et le moteur de sa vie. » (p. 305) D’une scène originelle qui traverse poétiquement toute l’œuvre, Noudelmann fait une obsession.

On est écœuré, c’est certain, par ce qui peut s’apparenter à une réécriture, mais qui est surtout une caricature, voire une destruction en règle de tout ce que Glissant a suggéré du rapport à ses parents dans ses déclarations, mais surtout dans son œuvre, avec l’infinie pudeur qui le caractérisait. Du côté paternel, l’écrivain n’est pas mieux servi, la difficulté des rapports avec le père qui le reconnaît après la réussite au concours des bourses, étant connue. Pourtant, Glissant a bel et bien conservé le nom de son père, en a fait son nom d’écrivain, et a même joué de son sens dans ses romans. Mais ici, on en revient à la méconnaissance profonde de la société antillaise, pour voir le biographe anthropologue traiter en somme de collabo du pouvoir colonial, ce père géreur d’habitation. Usant de cette lecture dirigée et mécanique de l’œuvre, faisant état brièvement du Quatrième Siècle, on lit : « il parle de lui-même et plus précisément de son père, géreur d’habitation, incarnant les compromis, la collaboration avec les maîtres. » En plein anachronisme, le biographe historien ne sait sans doute pas que l’esclavage ayant été aboli en 1848, les Békés en Martinique à l’époque de l’enfance de Glissant ne sont plus des « maîtres », et qu’un géreur d’habitation n’est pas un collabo. Il ne peut certainement pas savoir non plus, ne s’étant pas penché sur cette question qui en tout état de cause lui échappe, que ne serait-ce que la question du géreur implique dans l’œuvre de Glissant une représentation complexe, irréductible à des schémas préconçus. Qu’importe, il réitère comme à son habitude l’idée qu’il se fait de la vision du géreur chez Glissant à travers la haine supposée pour son père : « Une colère inexorable s’était enracinée au fond de lui contre ce père géreur d’habitation, caïd avec les siens et lèche-bottes avec les maîtres. » (p. 227) Et le fait que ce père soit gaulliste et arbore chez lui une photo du Général de Gaulle, « lui cause une brûlante blessure, mais une fois encore il se tait, moins pour profiter de la réunion filiale que par volonté de maîtriser sa colère et son mépris. » (p. 217) Pour une fois donc Édouard vu par son biographe coach, aura su prendre sur lui pour dépasser sa blessure si brûlante. Et comme on pouvait s’y attendre, la mort de Césaire en 2008 est rapprochée de la mort du père, le biographe psy reprenant le dessus pour nous parler (p. 373) de la « représentation de Césaire en défunt paternel » dans l’esprit de Glissant dans lequel il voit décidément si clair.

Et l’œuvre, dans ce rétrécissement généralisé, qu’en est-il de l’œuvre ? Son souci n’est pas celui du biographe, deus ex machina d’une vie et devin d’une psychologie : l’œuvre, absente, n’est qu’un ornement. On prendra la mesure de cette invraisemblable frivolité par rapport à ce qui constituait la raison d’être de Glissant en lisant les quelques rapides bavardages sur les notions de créolisation, Tout-Monde ou Relation, çà et là donnant un verni à cette effraction dans une vie qui somme toute dirait la vérité du créateur. On en revient aux principes de l’opération. On se référera aussi, certainement effaré, au survol goguenard qui clôt ce livre étonnant.

Souvenez-vous de Baudelaire : « Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage / Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, / Qui suivent, indolents compagnons de voyage, / Le navire glissant sur les gouffres amers. »

Un biographe, ça s’empêche. L’ultime effraction : l’agonie d’Édouard Glissant

On se souvient de la phrase reçue par Camus de son père, comme viatique moral et credo éthique : « Un homme, ça s’empêche ». En abordant la dernière partie de ce livre, c’est cette recommandation, cet appel à la responsabilité individuelle que j’ai en tête, alors que je vois sous mes yeux défiler des pages dont jamais je n’aurais imaginé qu’elles auraient pu être écrites un jour sur la mort de Glissant. François Noudelmann y décrit par le menu ce qui fonde pour chacun d’entre nous le dernier domaine privé, peut-être le plus inviolable et le plus sacré, les conditions de la mort. Celle d’Édouard Glissant fut précédée d’une longue et douloureuse agonie. Ce qui nous est dépeint ici, ce sont les conditions de la dégradation physique de cet homme, de sa maladie que ce biographe ignorant ne comprend pas, de ses chutes dans le coma à ses escarres, des contentions qu’il a dû subir à son décharnement. Tout ceci est impardonnable, honteux et dégrade celui-là même qui en est l’auteur. Noudelmann pense qu’il fait un texte : « Malgré son corps décharné, le dénuement lui donne une beauté sépulcrale, ses os s’étant mués en morceaux de bois précieux exposés sur du coton. » (p. 406) Il n’a aucune honte à raconter le harcèlement qu’il imposa alors au mourant : « “Tu es passé de l’autre côté, tu as été en mort clinique, as-tu gardé le souvenir de ces passages ?” Son visage se fige soudain et prend congé de notre franche discussion. » (p. 407) La décence, la simple décence, élémentaire à chaque être humain devant la mort, n’aurait-elle pas suffi à nous éviter d’être les témoins de cette ultime effraction ?

C’est certainement un cas limite qui se dessine avec cette biographie plus ordurière que « généreuse », et à la lumière de son achèvement sordide, on est forcément pris de vertige. Peut-être d’autres voix s’élèveront-elles. La mienne est celle d’un lecteur, puis d’un commentateur de l’œuvre, qui ne prétend nullement détenir la vérité de Glissant, que personne ne peut prétendre posséder. À moins de lire et de relire son œuvre, où tout est dit d’une vie et d’une vision. Vu comme un « admirateur » par Noudelmann, j’essaye d’être frontalier de la Relation que nous suggérait et nous annonçait le poète. Et à moins d’une complaisance inenvisageable, je ne peux pas accepter de le voir aujourd’hui rabaissé, rétréci et sali. Je ne parviens pas à voir une autre intention dans ce livre, que celle de se servir d’une proximité usurpée, plutôt que de servir l’œuvre et la mémoire de l’homme qui en fut l’auteur. Et ce, à des fins égotiques que je perçois clairement. La colère doit demeurer intacte, pour la mémoire d’Édouard Glissant.

Pour l’acoma.

Loïc Céry, février 2018.

(ÉdouardGlissant.fr)