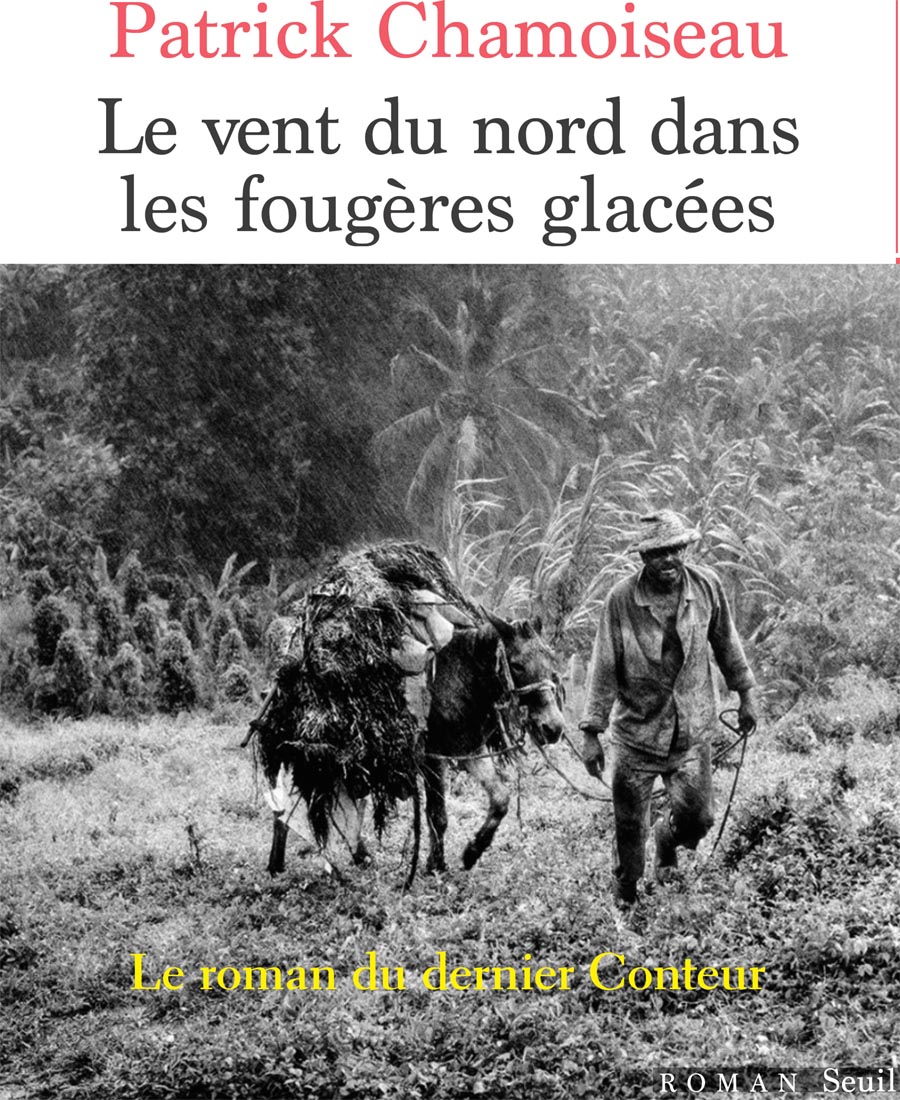

Patrick Chamoiseau présente son dernier ouvrage : « Le vent du nord dans les fougères glacées »

ASSOCIATION TOUT-MONDE : J’aimerais approcher du cœur de votre processus créatif en considérant votre dernier ouvrage qui me semble très important. On dit que vous n’aimez pas trop parler de vos livres ?

ASSOCIATION TOUT-MONDE : J’aimerais approcher du cœur de votre processus créatif en considérant votre dernier ouvrage qui me semble très important. On dit que vous n’aimez pas trop parler de vos livres ?

Patrick CHAMOISEAU : Un peu. Je suis toujours un peu embarrassé quand il faut parler d’un livre. Pour moi, un texte est le résultat d’une cérémonie émotionnelle qui produit quelque chose que je ne comprends pas totalement. Je préfère idéalement laisser le contact, la perception, s’effectuer librement entre le lecteur et le texte. J’ai donc tendance à considérer que ce que je peux dire n’a pas grande importance. Donc, vous avez raison, le plus utile pour tout le monde est que je puisse en donner quelques éléments d’échafaudage.

L’échafaudage est tout ce qui il y a autour d’une construction, en l’occurrence ici, autour de l’acte de création. C’est l’intention, c’est tous les dispositifs qui aident au geste créateur, à l’écriture, ça je peux vous en parler. Cela vous donnera une idée de ce que j’avais dans la tête quand je me suis lancé dans cette alchimie particulière que représente chaque livre. Cela vous renseignera aussi sur mon processus de création. Ce qui environne l’acte de création peut être examiné, mais cela ne donne pas le plein-sens de l’œuvre considérée. Je crois que le plein-sens d’une œuvre se trouve dans sa capacité à nourrir les rencontres diverses et variées qui se feront avec elle.

ATM : Comment est né « Le Vent du Nord dans les fougères glacées » ?

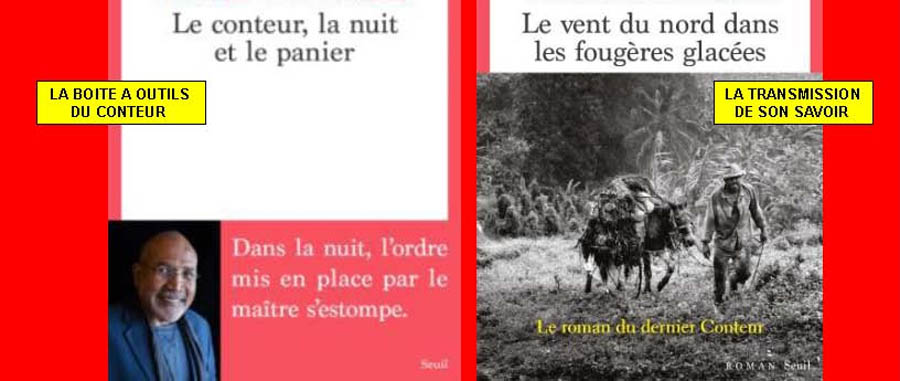

P.C. : On peut dire que ce livre est né au moment où j’écrivais « Le conteur, la nuit et le panier », mon précédent ouvrage, lequel était une restitution de mon cours de créativité à Sciences Po Paris, au temps de la pandémie. Pendant que j’écrivais ce livre où je décris la boîte à outils du Conteur créole, il m’est venu à l’esprit de savoir ce qui se passe quand un vieux conteur disparaît, et donc : comment s’opère la transmission dans notre monde créole de l’oralité ? Ce questionnement a commencé à me tourner dans l’esprit, et puis cette problématique est arrivée à maturation.

Les questions se sont alors accumulées : Comment se transmet le savoir d’un vieux conteur créole ? De quoi se compose ce qu’il a à transmettre ? Qu’est-ce qui s’est passé à Sainte Marie, dans nos mornes antillais, quand les derniers grands conteurs ont disparu ? Pourquoi il n’y en a plus aujourd’hui tels qu’on les a connus ? Y a-t-il eu un problème de transmission ? Que veut dire la transmission dans le monde contemporain ? Qu’avons-nous à transmettre aujourd’hui ?…

Donc la question de base (Qu’est-ce qui se passe quand un vieux conteur disparaît dans le monde de l’oralité en Martinique ?) ouvre à une multitude de questions pour moi essentielles, et qui concernent la transmission en général dans notre existence aujourd’hui.

ATM : Je vois que vous travaillez beaucoup avec des photos. A quoi vous a servi cette magnifique photo qui est au mur et qui se trouve sur le bandeau de l’ouvrage ?

P.C. : Exact. Cette photo a participé à l’élaboration de ce texte. Je suis très sensible aux photos. À partir d’une simple photo, je peux imaginer mille pages, des poèmes, des romans, tout ce qu’on peut imaginer comme organisme narratif. Cette photo m’a toujours fasciné. Elle est de M. Jean-Luc de Lagarrigue, un grand photographe martiniquais qui a beaucoup photographié les gens du peuple. Sa force est de capter à chaque fois le passage du temps qui se fait à travers eux, et de révéler le limon mémoriel qui persiste dans ce qu’ils sont. Et là, sur cette photo, on voit un homme de nos campagnes qui revient sans doute de ses jardins situés dans les bois…

Aux Antilles, les jardins vivriers du peuple ne sont pas tout près des maisons. Les gens en général n’ont pas la propriété du terrain où ils sont, les terres sont propriétés des békés, descendants des premiers colons. Et donc, les gens pour se nourrir, ou pour disposer de quoi vendre, allaient dans les mornes, dans les fonds, dans les pentes, et bien sûr dans les forêts, pour planter leurs dégras de subsistances. Il leur fallait chaque jour partir dans les bois pour s’occuper des jardins, et revenir avec les ignames, les dachines, les patates douces, les gombos… etc.

Ce qu’on voit sur cette photo c’est un vieux martiniquais de campagne en train de revenir de son jardin lointain. Ce qui m’a toujours troublé avec cette photo, c’est que ce personnage pourrait être parfaitement un conteur. Les conteurs créoles originels n’avaient pas de fonctions officielles, comme par exemple pour les griots africains. C’étaient véritablement des esclaves ordinaires, puis des paysans sans grade. Lorsqu’une veillée mortuaire se tenaient le soir, ils s’y présentaient, entraient dans la ronde des flambeaux et se transformaient en Maîtres de la Parole. Une transformation absolument incroyable. Entre un Maître de la Parole et un bougre des campagnes, la distance est en principe infinie. Or, dans les veillées originelles, la puissance du verbe, la puissance de la narration, la puissance du langage, émanaient brusquement d’une personne chez laquelle on ne pouvait soupçonner de telles potentialités.

Lorsque je découvris cette photo, il y a déjà quelques années, ce qui m’est venu à l’esprit c’est que cet homme pourrait parfaitement être un conteur. Pourquoi ? D’abord, parce que c’était sociologiquement plausible. Ensuite, parce qu’il y a dans cette captation toute la poésie archaïque de son accoutrement, les vieilles hardes, le mulet, le bât, le chargement de l’animal… Ce sont des choses que l’on ne voit pratiquement plus. Ensuite, il y a la dimension poétique de la scène. On dirait qu’il émerge d’un brouillard spectral. Enfin, il y a toute l’intensité végétale qui remplit le fond autour de lui, et que la petite pluie transforme en un paysage de légende. Cela donne un paysage de plantes complètement emmêlées, paysage très particulier, très étrange et en même temps très familier, quelque chose d’onirique…

La composition de cette photo crée un effet poétique qui me paraît correspondre à l’état d’esprit supposé des grands conteurs anciens. Au moment où ces derniers se trouvaient dans le prosaïque de leurs tâches quotidiennes, ils devaient cultiver une rêverie permanente, développer ainsi un imaginaire créatif extrêmement puissant. Les eux ensembles leur transfiguraient le paysage, mais leur transfiguraient aussi notre situation collective, tout comme ils leur transfiguraient ce qu’ils imaginaient du monde.

Dans cette photo, M. de Laguarigue a réussi la transfiguration d’un paysage ordinaire, la transfiguration d’une simple remontée de jardin. Et comme nous savons que les photographes sont ceux qui voient et qui révèlent ce qui nous est invisible, ce que nous ne voyons, pas, il était clair pour moi que ce bougre en haillons, était potentiellement un conteur. C’est en regardant longtemps cette photo que j’ai pu imaginer le vieux conteur, Bouliano Nérélé Isiklaire, qui allait mourir dans « Le vent du nord … »

ATM : Vous l’utilisez comment ? Vous la gardez sous les yeux ?

P.C : Avant même d’écrire, j’ai ajouté à cette photo le titre du livre à venir… Le simple fait de disposer sous les yeux du titre intégré à la photo me sert d’énergie. Titrer cette photo me permettait de capter l’énergie de la scène et de la précipiter dans le langage que je devais construire. Mon écriture appartenait alors totalement à ce monde, au monde d’une grande photo, ce qui est un conditionnement esthétique puissant.

ATM : Alors, maintenant le titre. D’où vient cette formulation étrange ?

P.C. : C’est vrai qu’il est énigmatique. « Le vent du nord » c’est le vent de la région la plus « froide » en Martinique. En général, nous vivons entre 22 et 30 degrés. Avec des variations vers le haut ou vers le bas. Les plus basses températures s’éprouvent généralement dans les hauteurs, mais encore plus dans les hauteurs du nord, autour de la montagne Pelée. Au Morne Rouge par exemple, où j’ai souvent écrit, j’ai toujours eu le sentiment qu’il faisait très froid au moindre souffle d’un petit vent. Et les jours de pluie, c’est véritablement une sensation d’un souffle glacé qui descend des hauteurs et qui crucifie l’existence. J’ai toujours aimé écrire en ressentant passer ce vent. Quant aux « fougères glacées », elles appartiennent à la forêt tropicale humide, qui se trouve elle aussi dans le nord. Les fougères sont toujours mouillées, toujours baignées de pluies, toujours remplies d’une rosée permanente. Alors quand le vent du nord souffle à travers les fougères qui sont elles-mêmes déjà froides, la sensation est glaciale. On est littéralement « saisi ».

ATM : Alors quel est le lien avec le conteur ?

P.C. : Un grand conteur peut vous « saisir » de la même manière. J’avais une fois entendu dire que lorsqu’un grand conteur parlait, on avait le sentiment qu’un grand vent vous passait à travers le corps et l’esprit. Quelque chose qui peut être glacial, car cela peut vous terrifier jusqu’à vous faire trembler. Mais quelque chose qui est aussi d’une chaleur bienveillante car le conteur enveloppe le mort, et la tristesse qui l’accompagne, de sa sollicitude. La parole d’un grand conteur est donc quelque chose de bouleversant.

Les veillées mortuaires où parlaient les anciens conteurs étaient des lieux remplis des glaciations symboliques de la mort : la glaciation de la perte de quelqu’un qu’on aime. Mais on y percevait aussi le chaud de la connaissance ultime que le mort aimé était en train de découvrir : la connaissance d’au-delà toute connaissance, celle qui interroge le sens de l’existence. Donc, dans la veillée mortuaire, un froid émerge du cercueil, mais un chaud en émerge aussi : le chaud frissonnant de la connaissance ultime. Quand un grand conteur parle, il utilise cette glaciation de la mort (la peur) et il fait souffler dessus une connaissance inaccessible. Ce combat contre la mort et cette exploration d’une connaissance inaccessible possède la puissance d’un vent du nord qui traverserait des fougères glacées. On est littéralement « saisi ». Pour moi, « Le vent du nord dans les fougères glacées » est le vent de la connaissance.

ATM : Venons-en à la construction. Comment ce texte a-t-il été élaboré ?

P .C. : Lorsque j’écris un roman, il y a généralement deux piliers : le motif et le thème.

Le motif, c’est la mort d’un conteur.

Le thème, c’est la transmission de son savoir.

Dans le motif, un grand conteur de la commune de Sainte Marie, dans le nord de la Martinique, risque de mourir sans héritier. Il s’appelle Boulianno Nérélé Isiklaire, C’est un grand maître de la parole. Il s’est réfugié dans les hauteurs, très loin, un lieu inaccessible perdu dans les grands bois. Il a commencé par refuser de parler dans les veillées, puis il a disparu de la circulation, au point que plus personne ne sait très bien où le trouver. Le problème, c’est qu’il n’a désigné personne pour rendre sa succession.

Trois vieux gardiens de la mémoire et de la tradition orale, vont donc se mettre dans l’idée de le retrouver et d’organiser, avec lui en personne, sa succession. Parmi eux, on a Bèbert-la-science, un scientifique passionné d’astrophysique ; on a Man Delcas, une vannière traditionnelle du morne des esses ; et on a l’informateur, celui qui est censé me raconter cette histoire, et qui s’appelle Osphare Tertullien Philogène.

Ces trois personnes craignent que le savoir extraordinaire du vieux maître de la Parole ne disparaisse du pays Martinique. En fait, ils vont vouloir en contrôler la transmission. Ils vont donc lui choisir un héritier potentiel, un nommé Populo, grand tanbouyé, grand chanteur traditionnel. Ils envisagent de le présenter à Boulianno pour que celui-ci lui transmettre son savoir. Mais les choses ne seront pas aussi simples.

Il y aura une jeune fille, que les gens de ce quartier appellent « l’Anecdote ». Elle va débarquer dans les mornes avec le désir de rencontrer Boulianno, mais aussi avec peut-être l’idée de devenir conteuse et donc d’assurer en quelque sorte sa succession. Ce qui va provoquer un scandale. Dans la tradition orale antillaise il n’y a pas de femme conteuse. Les seules femmes qui content un peu ce sont les vieilles Da ; elles disent de petites histoires mélangées à des comptines pour endormir les enfants. Mais le phénomène de la Parole au sens majeur, le phénomène du langage, celui de la confrontation à la mort dans une veillée mortuaire, c’est quelque chose qui est l’apanage des hommes. Ce décret sexiste n’est écrit nulle part puisqu’on est dans l’oralité, mais c’est un état de fait qui s’est toujours vu respecté jusqu’à très récemment.

Les trois gardiens de la tradition vont s’opposer au projet de la jeune fille. Pour ce faire, ils vont escalader les hauteurs, dans les grands-bois, là ou Boulianno s’est retiré. C’est ainsi que ces trois gardiens vont se retrouver en compagnie de Populo (l’héritier présomptif) et de la jeune fille (prétendante scandaleuse) à cheminer en convoi vers le maître de la Parole. Les trois personnages vont s’efforcer de bloquer la jeune fille durant l’expédition afin de favoriser Populo. Mais, malgré tous leurs efforts celle-ci parviendra à les suivre et à se trouver auprès d’eux quand ils finiront par trouver la vieille case où se trouve Boulianno. Et c’est là que l’inattendu va se produire…

Voilà, ça c’est pour moi, le motif, le prétexte de départ du livre, en tout cas l’échafaudage à partir duquel j’ai déclenché la cérémonie du texte.

ATM : Le convoi vers le vieux conteur est construit comme une épopée de légende. Comment l’avez-vous pensé ?

P.C. : Il me fallait un lieu, un point de départ. Ça ne pouvait être que la commune de Sainte Marie qui est au cœur des traditions de la danse, du tambour, du chant et de la parole. Cette commune se trouve dans le nord, à proximité de la Montagne Pelée, qui culmine à 1000 et quelques mètres. Nos trois personnages et nos deux prétendants à la succession, vont donc quitter la commune de Sainte Marie, entreprendre de grimper vers les hauts les mornes, et continuer jusqu’à escalader les contreforts de la montagne. Ils vont se rendre d’une certaine manière à la rencontre du vent du nord.

D’autre part, il faut considérer la base historique de la commune de Sainte Marie.

Dans la poétique de Glissant, il existe deux grands principes de lecture du paysage antillais. Il y a les hauteurs et les terres basses, plus ou moins plates, et qui donnent sur la mer. Les terres basses étaient le lieu des colons. Quand ces derniers vont arriver, et installer le système des plantations esclavagistes, ils vont s’emparer de toutes les terres basses, les terres plates, pour en faire des champs de monocultures spéculatives destinée aux besoins de leur métropole, cannes à sucre, tabac, café… De ce fait, les hauteurs, les mornes, les fonds, les pentes, vont demeurer presque inviolées. Les colons appelaient ces zones : « le pays perdu. »Quand les esclaves s’enfuyaient en marronnage, ils le faisaient vers les hauteurs. Dès lors, quand vous regardez un paysage antillais, les montagnes, toutes les terres hautes, symbolisent la liberté ; et tout ce qui se trouve dans les terres basses, les terres plates, symbolisent l’exploitation coloniale, l’asservissement, les horreurs de l’esclavage et la complexité très particulière système des plantations.

La commune de Sainte Marie, comme la plupart des communes du Nord, est adossée à la montagne, et donc aux grands mornes, aux zones de la résistance et de la liberté. Elle va développer toute une culture de créativité et de résistance qui vont se nourrir des pratiques du marronnage, loin des terres basses, loin des champs coloniaux. Elle est restée le creuset des créations autour de la danse, du tambour, du chant. C’est aussi le creuset des contes créoles et des grands maîtres de la Parole. C’est vraiment un lieu des puissance créatrices qui s’opposaient aux asservissements. Cette commune a beaucoup de quartiers qui se trouvent dans les mornes, sur les crêtes, dans les hauteurs, avec des populations qui dans le temps provenaient de ceux qui avaient fui la déshumanisation esclavagiste, puis l’exploitation dans les champs de cannes après l’abolition.

Les gens de ces quartiers cultivaient un esprit de création et de liberté. Cette posture, ce refus d’appartenir aux champs ou aux usines, s’est transmise de générations en générations et a soutenu la créativité. Le conteur créole exprime la quintessence de cet esprit de liberté, de cette liberté qu’on ne peut trouver qu’en escaladant les hauteurs. Ce qui fait que le convoi qui part à la recherche de Boulianno, prend à son tour, de manière symbolique, exactement comme lui, le chemin de la liberté.

ATM : Je vois que vous avez aussi des photos de forêts tropicales. Elles ont servi à l’écriture ?

P.C. : J’ai beaucoup utilisé des photos de nos forêts pour décrire les différentes étapes de l’escalade que nos protagonistes vont effectuer vers le maître de la parole. J’adore celles du botaniste et photographe Jean-Pierre Fiard. Les gens du convoi vont avancer dans un emmêlement végétal et parmi de grands arbres. Les grands arbres sont importants. Ils ont une sorte de majesté. Ils constituent des présences presque immémoriales, propices à stimuler les imaginations. Ces arbres ont suffisamment d’ancienneté pour avoir vécu des périodes primordiales de l’histoire du pays Martinique.

Donc, à mesure que le convoi avance, il monte non seulement vers un esprit de liberté, mais il traverse symboliquement ce qu’il reste des mémoires oubliées, des mémoires les plus anciennes, les plus douloureuses, comme celles des amérindiens génocidés, celle des engagés blancs maltraités, ou encore celles des nègres marrons traqués par les chiens.

Il y a deux types de mémoire dans les Antilles et dans les Amériques. Il y a celle de la colonisation, c’est elle que racontent les fortins, les statues, les plaques de rues, et la plupart de ce qui est considéré comme des « monuments ». Et puis, en-dessous, il y a cette mémoire qui n’est jamais symbolisée, jamais transmise, jamais écrite, et qui s’est opposée à la domination esclavagiste. Elle ne se remarque que dans la créativité de nos peuples, mais aussi dans leur mémoire orale, et aussi la conformation symbolique du paysage. C’est pourquoi Glissant disait que le paysages étaient nos seuls monuments. Donc, le convoi vers Boulianno va emprunter à la fois le chemin de la liberté, la symbolique de la mémoire, et la symbolique d’un patrimoine inattendu. Un patrimoine qui est fait non pas de monuments mais de traces inscrites dans la matière même de la forêt. Le convoi pénètre alors dans le vif de nos mémoires les plus déterminantes.

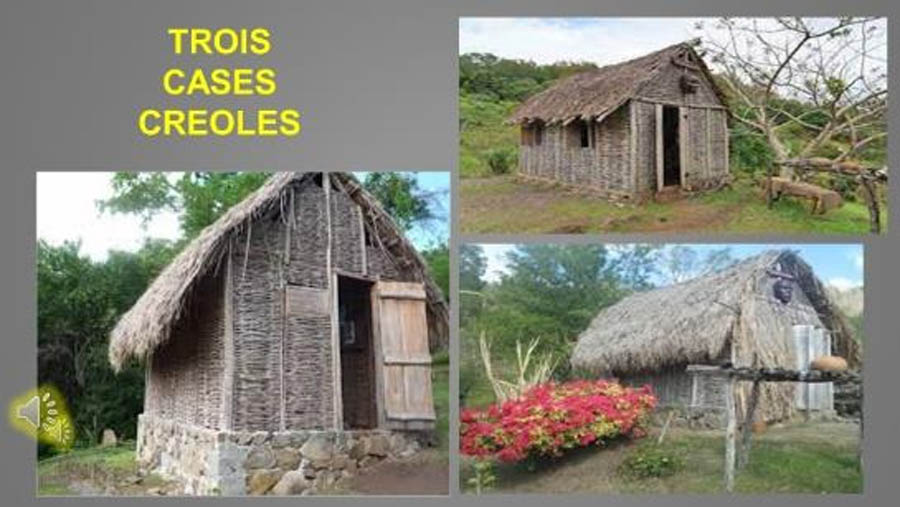

ATM : L’ouvrage est divisé en trois étapes ? Et chaque étape est une case créole ancienne. Elles ont chacune une fonction symbolique ?

P.C : Exact. Ces cases sont symboliquement importantes dans le texte. J’ai regardé longuement des photos de ce genre. Ces cases ont une âme qui me touchent profondément, des sensations mémorielles assez particulières s’en dégagent. Elles soulèvent en moi beaucoup de choses… Elles sont assez simples : il y a un petit solage de pierre, sur lequel on pose le plancher quand il y en a un, et on y fixe les cloisons de bois tressé. Ce sont des constructions qui relèvent de nos trois traditions : amérindienne, européenne et africaine.

Les premiers engagés blancs et par la suite les esclaves étaient logés dans ce genre de petites constructions, avec des plantes séchées qui servaient de toiture, et des cloisons faites d’un entrelacement de petites branches. Cela a évolué rapidement. Il y a eu dans l’histoire des plantations et des campagnes plusieurs styles de case, avec des matériaux différents. Mais avec ces photos, je pouvais imaginer les cases que les cinq personnages du convoi vont rencontrer une à une, à mesure de leur progression vers Boulianno.

Les trois gardiens de la tradition avaient réussi à déterminer que Boulianno s’était retiré dans une case millénaire de ce genre, située dans les hauteurs et dans les grands-bois. Il les avait localisés grâce aux calculs scientifiques de Bèbert la science. Donc, le convoi va visiter une à ces trois cases. Et chaque case constitue en elle-même une architecture de mémoires singulières.

ATM : Je sais que vous avez commencé à écrire à la main, maintenant c’est sur ordinateurs. L’écriture à la main a-t-elle disparu ?

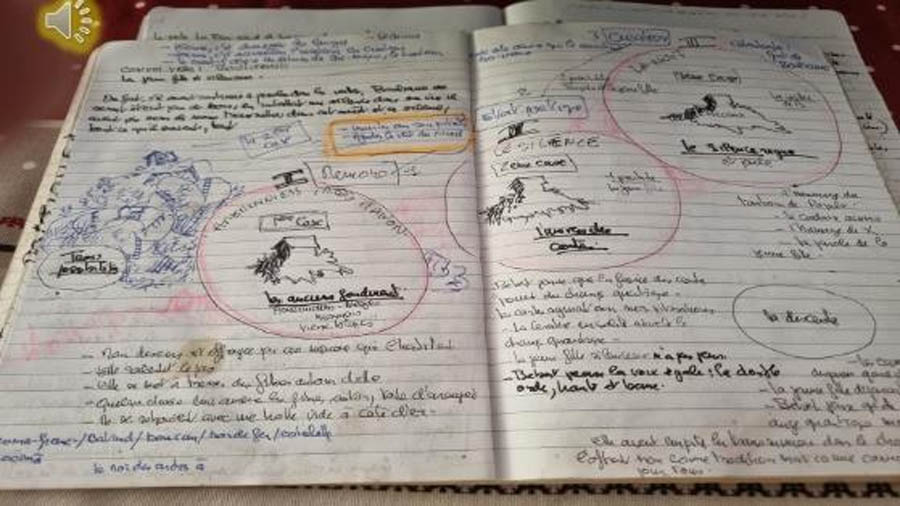

P.C. : À côté de l’ordinateur, j’utilise des carnets de travail. Quand on écrit, cela dure longtemps. On est emporté dans le motif et dans le thème. Pendant que j’écris à l’ordinateur, je gribouille sur des carnets. Je griffonne, je note des idées, des sensations qui passent, et puis je fais des petits dessins. Ces trois cercles que vous voyez sur ce carnet indiquent les trois étapes décisives du convoi vers Boulianno, ce serait presque des chapitres si j’avais pensé en termes de chapitres… Pour moi, ce sont des cadences. Donc trois cases, trois cadences, trois étapes différentes.

Ces cahiers accompagnent effectivement le texte qui est tapé sur ordinateur, ils constituent en quelque sorte la mangrove du texte, avec toutes sortes de gribouillages. A l’autre bout, on a le texte lui-même en élaboration sur l’ordinateur.

ATM : Vous avez parlé du motif, ce qui sert de prétexte à l’écriture. Parlons maintenant de ce que vous appelez le thème ?

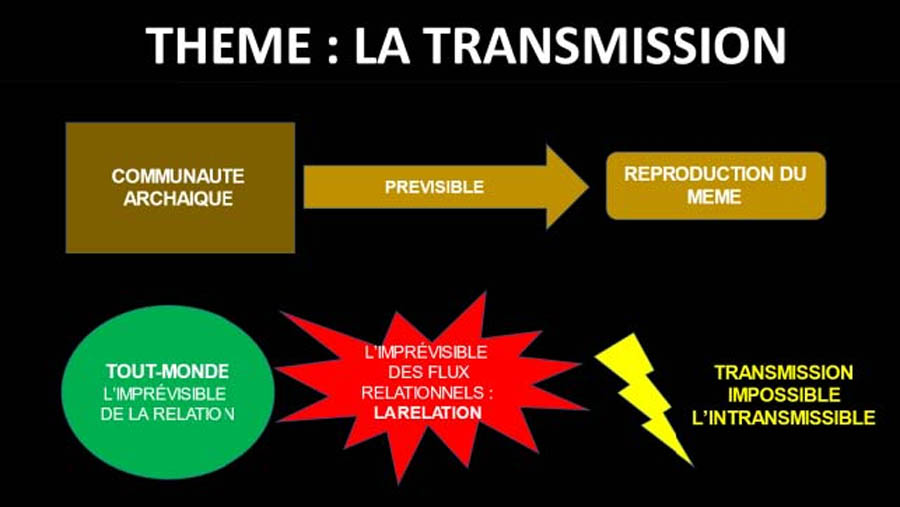

P.C. : Ce livre traite essentiellement du thème de la transmission. Il s’agit bien sûr, en premier lieu, de la transmission dans le monde de l’oralité antillaise, en sachant que tous nos grands conteurs ont disparu, et que ce qui nous reste comme modalité de « racontage » ne correspond plus à ce que c’était auparavant. Donc il y a eu une modification profonde de la tradition, et même une sorte de déliquescence de la fonction orale dans la culture antillaise, Mais cette déliquescence, cet effondrement, se sont produits dans le monde entier. Nous avons donc dans mon intention la problématique de la transmission dans le monde de l’oralité primordiale dans les Antilles, mais aussi celle de la transmission en général dans les cultures orales.

Mais cette question de la transmission, dépasse le seul monde de l’oralité pour toucher à l’évolution des cultures dans le monde contemporain. Auparavant, la transmission se faisait dans un cadre communautaire, c’est-à-dire un système symbolique articulé sur des absolus culturels. La transmission servait à garder fonctionnels le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de la communauté. On transmettait des traditions bien verticales. Elles évoluaient bien entendu avec les nouvelles générations, mais l’intention était de transmettre ce qui avait permis à la communauté de se maintenir dans l’écosystème dans lequel elle se trouvait. La communauté archaïque veillait à pérenniser son existence et continuer à prospérer. On transmettait un patrimoine que des générations avaient portées et que les générations suivantes devaient assumer pour le reste des temps. La transmission servait donc à la reproduction du même.

Aujourd’hui, toutes les mémoires, toutes les histoires, tous les patrimoines se rencontrent se mélangent, les individus sont précipités dans un bain de diversité qui vient de tout ce qu’ont produit les imaginaires des humanités. Ce qui fait que l’on peut se demander légitimement ce que cela veut dire que de transmettre ? Transmettre quoi ? Transmettre pourquoi ? Aujourd’hui, personne ne sait dans quelle société, ni dans quel monde nous allons vivre dans les cinquante ans qui viennent. Ni dans quoi nos enfants et nos petits-enfants vont devoir organiser leur vie. Il y a une nécessité cruciale de la transmission mais il y a eu même temps une impossibilité de la transmission. C’est cette impossibilité que ce texte va traiter par le biais du motif.

ATM : Ce n’est pas un essai. Comment un texte littéraire, non scientifique par nature, peut-il traiter un thème ?

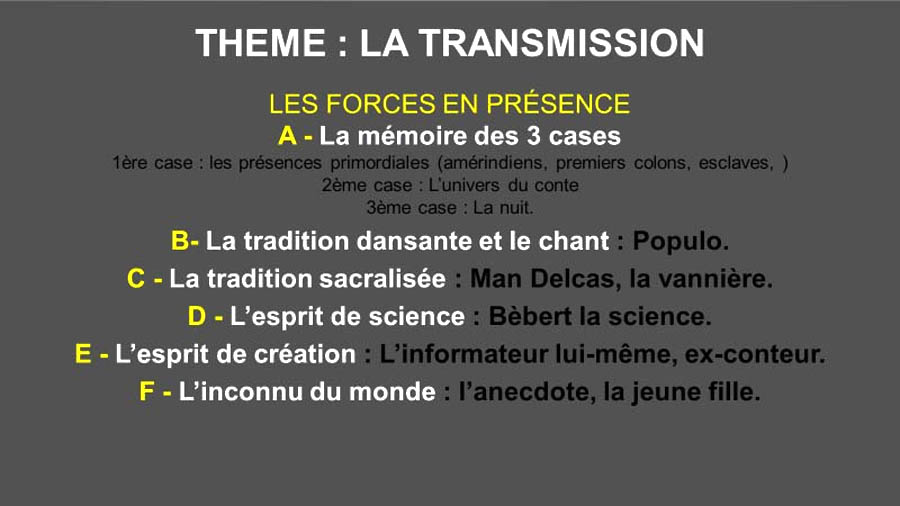

P.C. : Les thèmes que je traite par la connaissance littéraire, je les aborde sous l’angle de « configurations de forces ». Tous mes livres traitent d’une configuration de forces qui se retrouvent en présence. Dans Le vent du nord, il y a six forces qui vont être mobilisées pour qu’une transmission de nature contemporaine se produise.

La première force, c’est la mémoire des trois cases.

La première case va représenter les mémoires primordiales, celle des peuples amérindiens qui ont vécu-là avant les colons ; ensuite la mémoire des premiers colons et des petits engagés blancs qui ont inauguré le système des plantations esclavagistes ; enfin la mémoire des africains jetés en esclavage. A la deuxième case, la force en action sera celle du conte créole et de son merveilleux. Dans la troisième case, la force en œuvre sera la nuit, la nuit de l’esclavage et de la colonisation, et la nuit plus large que l’espèce sapiens a dû affronter quand la conscience réflexive est apparue.

Après la force de la mémoire, ils vont mobiliser les forces de la tradition. D’abord, la tradition de la danse et du chant, symbolisée par le personnage de Populo, celui que les trois gardiens veulent comme successeur de Bouliano ; un choix qui vise une continuité de la tradition, car le monde de l’oralité aux Antilles est historiquement lié à la danse au tambour et au chant. L’autre force c’est la tradition sacralisée. Elle est portée par le personnage de Man Delcas, une forte femme du morne-des-esses. Elle pratique la vannerie d’origine amérindienne où subsiste obscurément la symbolique des peuples amérindiens. Chez nous, la tradition de la vannerie conserve une dimension sacrée qui est présente dans la problématique de la transmission aujourd’hui.

L’autre force qui fait partie de leur convoi, c’est l’esprit de science. Il est symbolisé par le personnage de Bèbert-la-science, le passionné d’astrophysique. Aujourd’hui, lorsque nous avons à transmettre quelque chose nous ne pouvons écarter l’esprit de la science, la démarche scientifique qui a détrôné les mystiques et la pensée magique. Bèbert sera le lieu de confrontation de toutes ces vieilles mémoires et de l’esprit scientifique.

Une autre force présente dans le convoi, c’est l’esprit de création, la créativité. Elle est pour moi déterminante dans tout processus de transmission contemporaine. Elle est portée par mon informateur lui-même, Osphare Tertullien Philogène. Dans la structure du texte, c’est lui qui est censé me raconter cette histoire que je ne fais que transcrire. Osphare est un ancien conteur ordinaire qui me raconte le motif de ce livre dans une création verbale à laquelle je vais ajouter ma propre création langagière. Pour moi, c’est l’esprit de création qui permet à la transmission contemporaine de s’ouvrir à l’incertain, à l’imprévisible, à l’impensable… et donc à l’inconnu.

C’est pourquoi, l’ultime force présente dans ce convoi, c’est l’inconnu. Dans toute transmission contemporaine, il y a l’inconnu du futur, l’inconnu du monde à venir, l’inconnu de nos devenirs accélérés, l’inconnu des accélérations technologiques. La force de l’inconnu sera symbolisée par celle que rejettent les trois gardiens de la mémoire, lesquels sont plutôt dans la continuité du même. En rejetant cette jeune fille, ils écartent tout l’inconnu, tout l’incompréhensible du devenir du monde. Comme ils ne la comprennent pas, elle n’est pour eux qu’une « Anecdote »…

ATM : Une transmission de nature contemporaine va s’opérer au bout du convoi. Mais de quelle manière ?

PC : Pour traiter le motif et le thème, je rentre dans le processus d’écriture. Je raconte donc le déroulement de ce convoi, composé de nos cinq personnages et de toutes les forces utiles pour entamer une transmission moderne. Du point de départ jusqu’à ce qu’ils parviennent à la dernière case, l’expédition se transformer en un processus de transmission. Mais cette transmission est très particulière ce n’est pas une transmission à l’ancienne, c’est une transmission telle que je l’imagine possible dans le monde contemporain. Ce qu’ils vont vivre sera avant tout une expérience esthétique.

Ils vont entrer en chair et en os dans un conte de Boulianno. Leur corps, leur esprit, leurs sensations, leurs imaginations, vont se retrouver emportés dans le monde d’un conte, et dans le récit que mon informateur fait de ce conte. Ils vont se retrouver sans le comprendre à « vivre » un conte. D’habitude, on écoute un conte qui reste à l’extérieur de vous, mais là le conte va entrer en eux et ils vont rentrer dans l’univers du conte.

D’habitude, dans les temps anciens, quand on reçoit un héritage, on reçoit quelque chose, ici ce sera différent. Ils ne vont rien recevoir mais ils vont vivre de manière flamboyante quelque chose. Et ce qu’ils vont vivre ainsi, de manière terrible et merveilleuse, va constituer une transmission qui se fait de Boulianno vers chacun d’eux. Ils vont vivre chacun, de manière différente, une expérience esthétique extrême à partir de la parole du maître, et ce qu’ils vont vivre ainsi va constituer une transmission tel qu’on peut le concevoir dans le monde contemporain. L’expérience esthétique est la colonne vertébrale de toute vraie transmission dans le monde que nous vivons.

ATM : Reste le classement de ce texte. Vous ne dites pas « roman »… Pourquoi ?

P.C : Je n’aime pas trop les partitions habituelles de roman, essai, poésie, etc. Ce que je fais, je le fais de manière complétement obscure à moi-même en déclenchant dans la langue que j’utilise ce que j’appelle le langage. Le langage est une conscience dans la langue que l’on utiliser, c’est aussi une posture esthétique dans la langue ou dans les langues que l’on utilise.

Pour moi, il y a deux langues qui sont mobilisée dans l’Écrire : la langue créole et la langue française. Les deux produisent un langage que j’ai décidé de manière plus ou moins consciente. L’élaboration de ce langage dans un « organisme narratif » c’est ce qui me permet de traiter artistiquement, ou esthétiquement, à la fois le motif et le thème. La production d’un langage et d’un organisme narratif n’est pas un processus raisonné. C’est une sorte de saut dans l’inconnu. Toute création est un bond dans l’inconnu. Une composition instantanée qui se fait en se faisant, à partir de ruminations anciennes et d’échafaudages conscients. Et cette création, ce bond dans l’inconnu, appelle désespérément à une « visite de la Beauté ». Si ça a marché vous aurez beaucoup de plaisir à lire cet organisme narratif. Si ça n’a pas marché, c’est qu’il n’y aura pas eu de visite de la beauté, vous allez juste soupeser un effort artistique.

ATM : Pourquoi utiliser ce terme d’ « organisme narratif » ?

P.C. : C’est d’abord pour me libérer moi-même de l’idée que je me fais du roman. On est toujours prisonnier de certains mots et des conceptions que l’on y associe inconsciemment. Dans l’absolu, le roman est la forme littéraire qui n’a pas de forme. Il relève d’un geste protéiforme qui peut se renouveler à l’infini, mais même ainsi, il reste inscrit pour moi dans la tradition européenne.

Ici, dans les Amériques, les vieux conteurs parlaient à l’infini, pendant des nuits entières. Ils tenaient le public en haleine dans une narration immense qui était semblable à un fleuve. Ce n’ était pas une succession de contes, ce n’était pas des romans, ou des mythes, ou des sagas. Ils étaient en fait très proche principe fondateur qui est celui de la haute « narration ». Et quand on y réfléchit, « la narration » est ce qui caractérise l’esprit conscient du sapiens. Il se raconte pour penser, penser son existence, se penser dans le monde. Tous les peuples sont faits de vastes narrations que l’écriture va par la suite classer en petites catégories. Mais, ce que je retiens, c’est que la « narration » est à la base de notre esprit. C’est par elle que notre esprit va se confronter à la splendeur inépuisable du monde. Quand cette narration cherchera à réduire cette splendeur impensable, insoutenable de ce fait, elle deviendra des « récits ».

Les «récits » sont de petites structures narratives qui alimentent l’imaginaire de sapiens et qui lui construisent une « réalité » habitable. Mythes, cosmogonies, légendes sagas, contes… dont des récits qui produisent de la réalité habitable face à l’impensable inconfortable du réel. Le conteur ordinaire est un producteur de récits.

La « Narration » en revanche, demeure dans sa plénitude en face de l’inatteignable du réel. C’est pourquoi je pense que le poète est du côté de la « narration ». Il se bat avec l’indicible l’intransmissible, l’informulable du réel. C’est de cette confrontation inépuisable que naît le langage poétique. A l’autre bout, il y a le conteur ordinaire, qui lui produit des « récits », des mises en forme de réalités destinée à rassurer sapiens. Entre les deux, il y a le Grand conteur, le maître de la Parole, qui tient l’attelage impraticable à la fois du « récit » et de la « narration ».

Et quand je dis « organisme narratif », cela veut dire que les deux extrémités (récit/narration) ne sont en interaction horizontale. Le conteur ordinaire s’y trouve avec ses récits, le poète s’y trouve avec sa narration. Le récit aiguillonne la narration, la narration fait exploser le récit. L’alchimie des deux donne « l’organisme narratif ».Tout écrivain contemporain est habité de « récit » et de « narration », d’’un conteur et d’un poète. Les écrivains les plus importants sont habités d’un grand conteur et d’un grand poète.

En plus, il faut noter que la narration du Vent du nord est un empilement de possibles narratifs. Ce qui est raconté par l’informateur est censé provenir d’un ouvrage intitulé « Almageste de la Parole. » L’informateur me raconte ce qu’il a vécu directement mais aussi ce qu’il se souvient de ce livre. Il avance dans sa mémoire avec le souvenir d’une écriture, et d’une verbalisation personnelle. Moi, j’enregistre sa narration que je transcris à moi tour dans une autre écriture et dans une autre verbalisation qui m’est à moi aussi personnelle. Quand je dis « organisme narratif », je veux signaler cette alchimie-là.

Propos recueillis par Gérard Delver, Association Tout-monde, Petit-bourg, Guadeloupe. Octobre 2022.

Retrouvez le blog de P. Chamoiseau

https://patrickchamoiseau.com/blog/