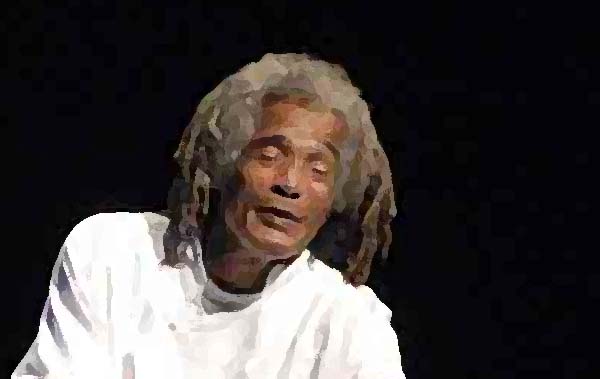

Il existe, dans le paysage musical caribéen, une figure presque mythique dont le nom circule à voix basse, comme un secret que les initiés se transmettent : Chyko Jehelmann, né à Fort-de-France le 31 mars 1951. Auteur-compositeur d’une rare intensité, pianiste solitaire parmi les plus singuliers de la Martinique, il a façonné une œuvre qui échappe à toutes les classifications — trop libre pour se laisser enfermer dans un genre, trop dense pour se réduire à une école.

Il existe, dans le paysage musical caribéen, une figure presque mythique dont le nom circule à voix basse, comme un secret que les initiés se transmettent : Chyko Jehelmann, né à Fort-de-France le 31 mars 1951. Auteur-compositeur d’une rare intensité, pianiste solitaire parmi les plus singuliers de la Martinique, il a façonné une œuvre qui échappe à toutes les classifications — trop libre pour se laisser enfermer dans un genre, trop dense pour se réduire à une école.

Chyko découvre très tôt l’univers des claviers. À quinze ans, il joue sur les orgues liturgiques des églises foyalaises, où les premières vibrations sacrées semblent déjà préparer cette approche quasi mystique qui marquera toute sa carrière. Très vite, le piano acoustique devient son terrain d’élection : un espace d’exploration où il engage son corps entier, jusqu’à entrer en véritables transes lors de ses concerts. Ce rapport organique à l’instrument restera sa marque, même lorsqu’il s’aventure plus tard — et avec une prudente curiosité — dans les labyrinthes des synthétiseurs.

De 1978 à 1981, il mène la section musicale de l’Atelier Danse Contemporaine du SERMAC. Il y compose des musiques pour ballets modernes, taillées pour le mouvement, pour la respiration des corps. Lui qui n’aime guère les longues distances se retrouve pourtant à représenter la Martinique dans plusieurs grands rendez-vous internationaux : le Festival de Québec en 1980, la Carifesta de Barbade en 1981, puis le Festival d’Angoulême la même année.

C’est d’ailleurs Angoulême qui révèle au monde — pour ceux qui auront la chance d’entendre — l’unique enregistrement officiel du pianiste. Un disque presque accidentel, capté lors d’un concert de 1982. Un choc. Une musique foisonnante, explosive, nourrie de références multiples, où l’on sent la rigueur du classique, la liberté du jazz, la mémoire des rythmes antillais, le souffle des mythes. Le critique Robert Latxague le dira sans détour : Chyko Jehelmann est « le meilleur pianiste antillais ». Un jugement peut-être audacieux, mais rarement contesté.

Puis survient le silence — ou plutôt une longue absence scénique. Treize ans passent avant que Chyko Jehelmann ne remonte sur scène, en novembre 2008, lors du Festival de Jazz de Martinique. Ce soir-là, dans une Atrium comble et suspendue à ses mains, il livre un concert d’une rare intensité. À partir d’une thématique presque minimale, il tisse un ensemble de variations, de retournements, de motifs dédoublés et inversés, comme un Queneau du clavier. Mordant puis caressant, distant puis soudain intime, il joue avec une liberté qui déroute autant qu’elle fascine. Le public applaudit les éclats, mais reste surtout absorbé par ces passages où le pianiste semble s’extraire du monde, seul avec son instrument, dans un corps-à-corps d’une douceur violente.

Chyko Jehelmann est un musicien qui prend des risques, toujours. Sa technique, d’une grande précision, lui permet de s’aventurer au bord de la rupture : improvisations sur des ritournelles martiniquaises, mélopées profondément ancrées dans le terroir, superpositions complexes, longues lignes de tension intérieure. Un art qui ne cherche ni à séduire ni à flatter, mais à traduire l’intraduisible — comme il le confie lui-même :

« La tradition s’incarne dans chacune de nos vies… J’en perçois les thèmes comme des mythèmes, dans le temps et hors du temps. »

C’est peut-être cela, finalement : une musique qui refuse la fragmentation, qui déroule une narration continue, un flux incandescent où toutes les influences se mêlent jusqu’à fondre en une culture « non-stop ». Une musique qui n’a aucune chance de finir dans un ascenseur, tant elle déborde, tant elle aime, tant elle vit.

Et pourtant, hors de la Caraïbe, Chyko Jehelmann demeure presque invisible. Une rumeur, un météore, un souvenir de festival. Ceux qui l’ont entendu parlent d’un « rêve éveillé », d’un artiste jouant jusqu’aux larmes, d’un homme qui semble puiser la musique non dans ses mains mais dans un lieu plus profond, plus ancien.

Un artiste rare, donc. Peut-être trop rare. Mais pour qui écoute, ne serait-ce qu’une fois, l’un de ses élans pianistiques, comme hier soir à Tropiques-Atrium dans un époustouflant dialogue avec Bernard Lubat, une certitude s’impose :

la légende n’est pas une exagération — elle est un simple constat.

M’A