— Par Janine Bailly —

Faute de temps, et parce que d’autres activités culturelles fort intéressantes s’offrent à nous, peu nombreux sont ceux qui pourraient dire « Aux RCM, j’ai tout vu ! ». Consolons-nous en pensant que la qualité est souvent préférable à la quantité !

Faute de temps, et parce que d’autres activités culturelles fort intéressantes s’offrent à nous, peu nombreux sont ceux qui pourraient dire « Aux RCM, j’ai tout vu ! ». Consolons-nous en pensant que la qualité est souvent préférable à la quantité !

La soirée d’ouverture nous offrait la primeur d’un documentaire, Nannan, première production de Tropiques-Atrium. Réalisé par Aymeric Cattenoz et Christian Foret, le film, s’il n’est pas parfait, s’il lasse par sa répétitivité et par la trop longue prestation de certains personnages, s’il offre parfois des images approximatives, a cependant le grand mérite de nous entraîner sur des chemins différents, vers ces artistes, dont certains trop peu connus, qui sont et l’âme et le sel de La Martinique. Qu’elle est touchante, la séquence où l’on voit le corps aérien de Josiane Antourel danser pour nous, et comme est beau ce visage de Bambooman, retourné vers nous et qui lentement s’éloigne, sur la toile !

Trois œuvres ensuite, parmi celles proposées, issues de trois pays différents, mais qui ont en commun de privilégier, comme en une promesse d’avenir, enfants et adolescents. D’abord, ce dessin animé venu du Japon, Your Name, qui interroge, tantôt grave et tantôt souriant, sur l’identité et sur le déroulement du temps, reprenant en cela des thèmes chers aux écrivains, Murakami par exemple. Les deux héros, masculin et féminin, Taki et Mitsuha, dans un inattendu transfert de personnalités, sont les jouets de l’espace et du temps. Et si le scénario un rien alambiqué ne permet pas de toujours donner un sens précis à l’histoire contée, s’il nous manque pour cela quelque code de la mythologie japonaise, chacun comprend que l’anéantissement de la Ville au bord du lac, détruite par un étrange morceau de comète tombé du ciel, est la métaphore de ces catastrophes terribles qui frappèrent si cruellement le pays, de Nagasaki à Fukushima. Il faut dire aussi la beauté des images de Makoto Shinkai, une perfection qui égale celle de ces aînés dont il semble l’héritier : on évoquera parmi tant d’autres Le tombeau des Lucioles, de Isao Takahata, ou Le voyage de Chihiro, de Hayao Miyazaki.

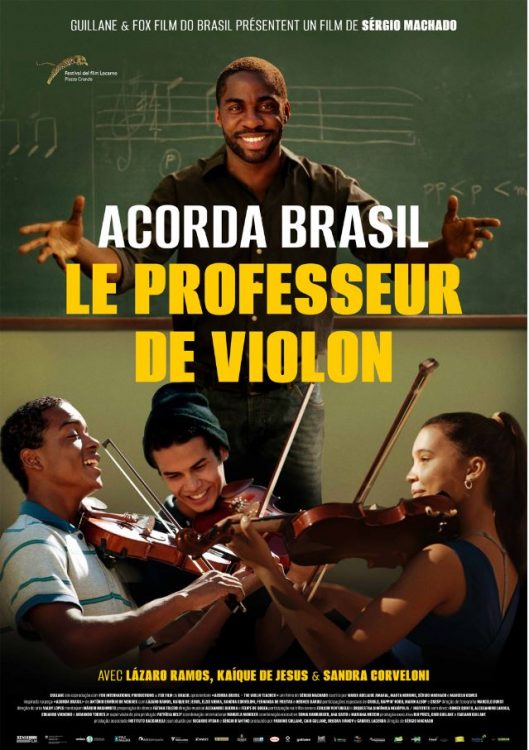

Du Brésil, qui vit des temps à nouveau bien difficiles, nous garderons grâce au film Le Professeur de violon, du réalisateur Sérgio Machado, une image plus positive, encore que s’y retrouvent les problèmes récurrents de la drogue, de la délinquance, et d’une brutalité policière trop quotidienne, certaines séquences étant la transcription de faits bien réels : la course-poursuite se termine par la mort de Samuel, victime d’un tir que les policiers justifieront en prétendant de façon mensongère que la première balle ne fut pas la leur; les trafics divers se nouent bien dans la favela, soumise aux règles et caprices d’un caïd tout-puissant; les émeutes qui voient s’affronter jeunes et forces de l’ordre n’ont rien d’imaginaire. Cependant, l’intérêt du film est ailleurs, dans cette mise en images de relations humaines qu’on aurait pu croire improbables, dans l’émotion qui naît de ces rencontres, dans cet ordinaire des jours magnifié par la musique du grand orchestre symphonique de São Paulo. Si dans un précédent film, Cidade Baixa, Sérgio Machado décryptait les errances d’un trio amoureux, deux hommes une femme, ici le trio masculin est tissé par l’amitié et les sentiments filiaux. D’abord maître impatient, peu convaincu et sujet aux doutes lorsqu’il prend en charge cette classe de musique indisciplinée et chaotique dans la favela, Laerte, parce qu’il découvre chez Samuel un vrai talent, parce qu’il se refuse à donner là ce qui serait un enseignement au rabais — n’est-il pas le premier à leur enseigner avant tout le solfège ? —parce qu’enfin il devient au fil des jours plus profondément humain, Laerte sera le mentor de Samuel autant qu’un père de substitution. Il sera aussi celui qui élève, et mène sur le chemin de la rédemption l’ami intime de Samuel, nommé seulement par les initiales VR, et promis par la fatalité à un sombre avenir de petite gouape. Mais la rédemption est aussi celle de Laerte, qui ayant accepté malgré ses réticences initiales de mener la classe jusqu’au concert final, a appris auprès de ces adolescents, à juste raison rebelles, le don de soi, le partage nécessaire, et que l’on progresse avec, et non sans ou contre les autres. Le film dit les choses avec élégance et délicatesse, sans redondance, sans lourdeur aucune, jouant sur l’ellipse et suggérant l’essentiel : ainsi passe-t-il sans transition d’un plan sur Laerte au violon à cet autre où Samuel, dans la cuisine familiale, s’exerce, lui, à faire ses gammes. Et les changements de lieux s’accordent symboliquement au cheminement des êtres, de la cour grillagée des premières leçons à la salle de classe, de la salle de classe à la place publique et de la place aux ors de la salle de concert. Pareillement, les marches à longues enjambées dans les rues d’une ville que l’on sent démesurée scandent la méditation du professeur de violon.

Du Brésil, qui vit des temps à nouveau bien difficiles, nous garderons grâce au film Le Professeur de violon, du réalisateur Sérgio Machado, une image plus positive, encore que s’y retrouvent les problèmes récurrents de la drogue, de la délinquance, et d’une brutalité policière trop quotidienne, certaines séquences étant la transcription de faits bien réels : la course-poursuite se termine par la mort de Samuel, victime d’un tir que les policiers justifieront en prétendant de façon mensongère que la première balle ne fut pas la leur; les trafics divers se nouent bien dans la favela, soumise aux règles et caprices d’un caïd tout-puissant; les émeutes qui voient s’affronter jeunes et forces de l’ordre n’ont rien d’imaginaire. Cependant, l’intérêt du film est ailleurs, dans cette mise en images de relations humaines qu’on aurait pu croire improbables, dans l’émotion qui naît de ces rencontres, dans cet ordinaire des jours magnifié par la musique du grand orchestre symphonique de São Paulo. Si dans un précédent film, Cidade Baixa, Sérgio Machado décryptait les errances d’un trio amoureux, deux hommes une femme, ici le trio masculin est tissé par l’amitié et les sentiments filiaux. D’abord maître impatient, peu convaincu et sujet aux doutes lorsqu’il prend en charge cette classe de musique indisciplinée et chaotique dans la favela, Laerte, parce qu’il découvre chez Samuel un vrai talent, parce qu’il se refuse à donner là ce qui serait un enseignement au rabais — n’est-il pas le premier à leur enseigner avant tout le solfège ? —parce qu’enfin il devient au fil des jours plus profondément humain, Laerte sera le mentor de Samuel autant qu’un père de substitution. Il sera aussi celui qui élève, et mène sur le chemin de la rédemption l’ami intime de Samuel, nommé seulement par les initiales VR, et promis par la fatalité à un sombre avenir de petite gouape. Mais la rédemption est aussi celle de Laerte, qui ayant accepté malgré ses réticences initiales de mener la classe jusqu’au concert final, a appris auprès de ces adolescents, à juste raison rebelles, le don de soi, le partage nécessaire, et que l’on progresse avec, et non sans ou contre les autres. Le film dit les choses avec élégance et délicatesse, sans redondance, sans lourdeur aucune, jouant sur l’ellipse et suggérant l’essentiel : ainsi passe-t-il sans transition d’un plan sur Laerte au violon à cet autre où Samuel, dans la cuisine familiale, s’exerce, lui, à faire ses gammes. Et les changements de lieux s’accordent symboliquement au cheminement des êtres, de la cour grillagée des premières leçons à la salle de classe, de la salle de classe à la place publique et de la place aux ors de la salle de concert. Pareillement, les marches à longues enjambées dans les rues d’une ville que l’on sent démesurée scandent la méditation du professeur de violon.

Une émotion plus souriante et légère étreint le spectateur à la projection du film de Jonal Coscuelluela, Esteban, odyssée quotidienne de ce jeune Cubain épris lui aussi de musique, fasciné par le piano entrevu et « entr-écouté » à la fenêtre d’un professeur solitaire, vieillissant et malade, d’abord agressif et rugueux, mais qui, ayant détecté chez le garçon un don véritable, se laissera attendrir par sa farouche obstination à obtenir de lui des leçons. Rigueur et exigences dans l’apprentissage sont semblables à celles du professeur de violon, de même qu’Esteban trouve en ce vieil homme un substitut au père démissionnaire. La trajectoire personnelle de l’enfant, les sacrifices à consentir pour que se réalise son rêve, sa relation à la fois tendre et conflictuelle avec une mère célibataire, confrontée aux difficultés économiques de l’île et responsable de la survie quotidienne, le rôle joué auprès du vieil homme dont Esteban pourrait sans le savoir infléchir le destin, tout cela fait que l’intime se mêle à la chronique sous-jacente d’un pays, Cuba et ses manques, Cuba et ses espoirs aussi. Et comme Laerte est par son expérience transformé, la mère qui en raison de la conjoncture s’est forgé une carapace, la mère rétive d’abord au projet de l’enfant, calmera sa colère et se fera douce à son fils autant qu’au vieil homme mourant. Ce couple fusionnel de la mère et d’un enfant en recherche de sa vérité ou de son identité, n’est pas sans évoquer celui de Pelo Malo, film vénézuélien de Mariana Rondon, que nous avons pu voir à Fort-de-France par le passé.

Une émotion plus souriante et légère étreint le spectateur à la projection du film de Jonal Coscuelluela, Esteban, odyssée quotidienne de ce jeune Cubain épris lui aussi de musique, fasciné par le piano entrevu et « entr-écouté » à la fenêtre d’un professeur solitaire, vieillissant et malade, d’abord agressif et rugueux, mais qui, ayant détecté chez le garçon un don véritable, se laissera attendrir par sa farouche obstination à obtenir de lui des leçons. Rigueur et exigences dans l’apprentissage sont semblables à celles du professeur de violon, de même qu’Esteban trouve en ce vieil homme un substitut au père démissionnaire. La trajectoire personnelle de l’enfant, les sacrifices à consentir pour que se réalise son rêve, sa relation à la fois tendre et conflictuelle avec une mère célibataire, confrontée aux difficultés économiques de l’île et responsable de la survie quotidienne, le rôle joué auprès du vieil homme dont Esteban pourrait sans le savoir infléchir le destin, tout cela fait que l’intime se mêle à la chronique sous-jacente d’un pays, Cuba et ses manques, Cuba et ses espoirs aussi. Et comme Laerte est par son expérience transformé, la mère qui en raison de la conjoncture s’est forgé une carapace, la mère rétive d’abord au projet de l’enfant, calmera sa colère et se fera douce à son fils autant qu’au vieil homme mourant. Ce couple fusionnel de la mère et d’un enfant en recherche de sa vérité ou de son identité, n’est pas sans évoquer celui de Pelo Malo, film vénézuélien de Mariana Rondon, que nous avons pu voir à Fort-de-France par le passé.

Parodiant Aragon, ne pourrait-on ici dire que l’enfant est l’avenir de l’homme ?

Janine Bailly, Fort-de-France, le 21 mars 2017