— Par Scarlett JESUS, critique d’art —

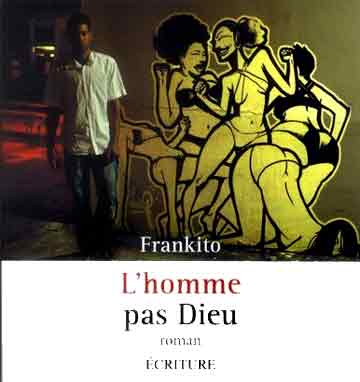

« L’homme pas Dieu » ou l’homme qui se prenait pour un marron.

« On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux ».

Gandhi.

« De l’assassinat d’un animal à celui d’un homme, il n’y a qu’un pas ».

Léon Tolstoï.

« L’homme pas Dieu », cette formule qui clôt le roman pourrait parfaitement s’appliquer à celui qui en est en fait le personnage principal, Albert Gouti. Un héros déchu dont la seule grandeur semble liée au prénom royal qu’il porte et dont l’étymologie germanique évoque tout à la fois la noblesse (adal) et la gloire (behrt). Doté d’un tel prénom, le personnage n’était-il pas appelé à un destin hors du commun, faisant de lui, à l’image d’Albert Schweitzer ou d’Albert Einstein, un surhomme, un « homme-dieu » ? C’était sans compter la malice de l’auteur, Franck Salin, qui nous indique d’emblée sa volonté de le ramener à une dimension plus ordinaire, en l’affublant d’un patronyme dévalorisant renvoyant à l’animalité, « Gouti », lequel par aphérèse désigne l’agouti, petit rongeur des Antilles.

Le sens de la formule créole est fourni au lecteur, dans le mitan du roman, au détour d’une discussion entre Albert et sa mère qui lui reproche son égoïsme « Même les bœufs de ton papa, tu as refusé de t’en occuper lorsqu’il est tombé malade ». Ce qui provoque, deux pages plus loin, le souvenir des paroles émises par le père d’Albert apprenant, par sa femme, que son fils avait vendu ses bêtes « …son regard s’assombrit et sans la moindre animosité il répliqua « L’homme pas Dieu » qu’Albert interprète immédiatement comme « …à l’impossible nul n’est tenu ». Il n’était plus possible effectivement au père, paralysé, de continuer à s’occuper de ses bœufs, de même qu’il lui fut impossible de s’opposer à cette vente. La formule exprime alors une forme de résignation devant une fatalité inéluctable contre laquelle on ne peut rien. Une impuissance.

Mais qu’est-ce donc qu’un « homme pas Dieu », si l’on émet l’hypothèse que la formule s’applique à Albert Gouti ? Il semble qu’on peut comprendre qu’il s’agit d’un homme qui, délibérément, renonce à agir, qui tourne le dos à l’action et à toute forme d’engagement. Un homme qui fuit, avant même d’être poursuivi pour des meurtres qu’il n’a pas commis, devant des responsabilités de quelque nature qu’elles soient. Il n’éprouve pas le sentiment de devoir chercher à ramener son frère, en train de sombrer dans la pire délinquance, dans le giron familial. Il fait faut bond à Rita le jour même de leur mariage. Sans le moindre remord. Il fuit en permanence lorsqu’il se trouve dans une position délicate au lieu de l’affronter courageusement. Ainsi, face à deux de ses collègues métropolitains qui déterrent la hache de guerre en entonnant le couplet du « racisme des habitants », et bien qu’humilié, il louvoie laissant à sa petite amie Justine, métropolitaine elle-même, le soin de riposter à l’attaque. Attitude qui lui vaudra de perdre en même temps son honneur et Justine. Son credo ? Se contenter de mener ce qui à ses yeux est une vie « satisfaisante » : « Mon boulot, ma maison, mon confort, ma voiture, mes femmes… ». Dans cet ordre. C’est-à-dire d’abord sa villa, avec vue sur mer à Gosier, puis sa voiture, une Lexus, et en tout dernier lieu les femmes (Rita, Hortense, Justine, Marie-Claude, Angela et les autres…) qu’il traite comme des objets de consommation, ne les considérant dans bien des cas que comme des femelles en chaleur.

A l’opposé des « indignés » de Madrid ou d’ailleurs, lui, Albert Gouti, ne s’indigne de rien. Il connait la situation sociale et politique de la Guadeloupe, les arguments des indépendantistes, des syndicalistes, l’exploitation et le racisme à l’égard des Haïtiens, les dégâts occasionnés par l’utilisation du chlordécone, les pratiques pédophiles de certains prêtres, sans parler de tout ce qui se passe à l’extérieur, mais il reste lui, indifférente et comme sans conviction. Une vie « satisfaisante » consiste à rechercher le bien être matériel et la jouissance, sans s’embarrasser d’une conscience morale qui le contraindrait à s’engager en prenant parti. A l’opposé, ce personnage permet à l’auteur, en brossant le portrait-type peu flatteur d’un Guadeloupéen ordinaire (qui est en fait un portrait charge), de dénoncer ouvertement ce type de comportement. S’il n’a pas d’opinions personnelles affichées, Albert prend plaisir à écouter une certaine radio xénophobe, déversant son fiel alternativement sur le Blanc et sur le Haïtien. Et cela à travers un récit aux allures de faux polar dans lequel le « héros », tel un neg mawon, ne cesse de fuir. Son échappée du commissariat donne lieu d’abord à une course poursuite avec les policiers. Puis, fait captif sur une bananeraie pour avoir surpris des trafiquants de Haïtiens, il se libère et rejoint sa villa… pour y être attaqué. Blessé, il s’évade à nouveau de l’hôpital et parviendra enfin à rejoindre Rita qui, pense-t-il, doit lui permettre de l’innocenter… Mais c’est la mort vers laquelle il court, une mort peu glorieuse qui l’attend. Celle d’un homme qui, à l’opposé des neg mawon, est incapable de « vivre libre », c’est-à-dire d’être un résistant, et n’a donc d’autre alternative que de « mourir ».

Dans ce roman, à la fois très « noir » dans les deux sens du terme et satirique, peu de personnages échappent au regard critique de l’auteur. Il y a certes un Haïtien, Fritzner, ligoté lui aussi et qui va venir en aide à Albert. Un vrai neg mawon, lui, qui a dû Haïti non seulement à cause de la misère, mais en raison de ses engagements qui lui valurent d’être poursuivi par les Chimères d’Artistide. Fritzner le tendre, capable d’aimer Caroline d’un véritable amour, et qui tiendra la promesse qu’il lui a faite de la rejoindre en Guadeloupe. Mais Fritzner est aussi un guerrier qui va venger le massacre de toute sa famille restée en Haïti en se faisant meurtrier pour la bonne cause.

En dehors de Fritzner, il est un autre « personnage » qui passerait presqu’inaperçu, alors qu’il ouvre et clôture le récit. Il s’agit de Nestor, un chien aussi commun que l’est son nom puisqu’il s’agit d’un chien créole. Nestor n’est pas aimé d’Albert qui, ayant essayé à maintes reprises de se débarrasser de lui et ayant même fait preuve d’un acharnement à la limite de la cruauté, reste persuadé que le chien lui en veut. Comme pour les bœufs de son père, Albert est d’une totale insensibilité à l’égard des animaux. Il le dit clairement : il n’aime ni les chiens ni les chats, ni « aucun animal à poil ou à plume ». Il est donc totalement indifférent aux signes d’attachement que ceux-ci peuvent lui manifester. En dépit des coups de pied qui sont le lot quotidien de Nestor, celui-ci reste aux côtés de celui qu’il considère comme son maître. Il est là, symbole d’une fidélité inébranlable. D’ailleurs si le roman s’ouvre sur la colère d’Albert réveillé brutalement par le pied d’un policier sur son visage (une godasse ayant marché dans un caca chien), ce sera Nestor qui viendra, « de sa langue râpeuse », lécher son visage au moment de rendre l’âme. Signe de pardon ? Le contraste entre la violence de l’homme et la tendresse de l’animal est saisissant. N’est pas « enragé » au final celui que l’on croyait. Certains parleront d’instinct à propos du chien, alors que le même geste, émanant d’un homme, serait qualifié de compassion.

Les rapports qu’une population entretient avec les animaux, comme le prétendait Gandhi, traduisent-ils le degré de civilisation, et donc d’humanité de cette population ? On peut certes trouver toutes sortes d’excuses et d’explications historiques au comportement du Guadeloupéen à l’égard du chien. Il n’empêche que poser la question est suffisant pour courir le risque d’entraîner une levée de bouclier. Quelle mouche a donc piqué Franck Salin pour qu’il s’engage, lui, en dénonçant, à travers un personnage tout à fait représentatif du Guadeloupéen, une manière d’être qui tourne le dos à cet ancêtre résistant que fut le neg mawon ? Ernest Pépin avait déjà ouvert la voie, avec sa « Lettre ouverte à la jeunesse ». A ses risques et périls. Cette « confession d’un enfant du siècle » innocente finalement Albert Gouti quant au triple meurtre pour lequel il était initialement suspecté. Mais ce faisant elle l’accuse face à l’Histoire, lui et tous ceux qui ont le même comportement, comme le suggèrent les toutes dernières lignes d’un roman qui n’a pas fini de troubler les (bonnes) consciences.

Scarlett JESUS, critique d’art

15 mars 2013.